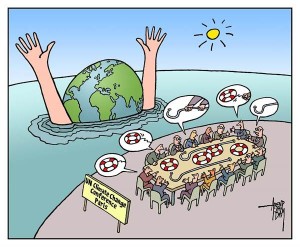

जलवायु संकट पर आयोजित पेरिस सम्मेलन : फिर खोखली बातें और दावे

अन्धाधुन्ध पूँजीवादी विकास से धरती की तबाही को रोकने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं

मीनाक्षी

जलवायु संकट पैदा करनेवाले सबसे अधिक ज़िम्मेदार देशों ने पेरिस सम्मेलन में लोगों को भरमाने के लिए एक बार फिर लच्छेदार शब्दावलियों का प्रयोग किया। जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित रहा ‘जलवायु न्याय’ का शगूफा। हर साल होनेवाले ऐसे असफल तमाशों के नतीजों को देखते हुए इस बार पेरिस में कुछ सार्थक और फलदायी होने का भ्रम पैदा करना ज़रूरी था। 12-13 दिनों तक चलनेवाले इस 21वें सम्मेलन में पूँजी और मुनाफ़े के खेल में ताक़तवर हैसियत रखनेवाले देश यह जानते थे कि इस बार का नतीजा भी शून्य ही होगा लेकिन अपने-अपने देशों और दुनियाभर की मेहनतकश जनता को यह दिखाना भी होता है कि धरती के बढ़ते तापमान के संकट से होनेवाले नुक़सान को लेकर वे कितने चिन्तित रहते हैं। इसलिए इस मामले में सबका सरगना अमेरिका ने कई माह पूर्व से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। घरेलू मोर्चे पर अमेरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेरिस सम्मेलन के काफ़ी पहले ही यह ज़ोर-शोर से ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार धरती का तापमान बढ़ाने में मुख्य रूप से ज़िम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 32 प्रतिशत की कटौती करने का संकल्प लेती है। इसके लिए ऐसे नियम बनाये गये हैं जिसके तहत या तो कोयले से चलनेवाले बिजली प्लाण्ट बन्द कर दिये जायेंगे या कोयला आधारित बिजली स्टेशनों की क्षमता में सुधार किया जायेगा और जीवाश्म ईंधन (तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस) से इतर ईंधनों को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने जलवायु संकट पर अपनी चिन्ता और सरोकार का दिखावा करते हुए और पेरिस सम्मेलन में अपने हित के अनुरूप होनेवाले समझौते से अन्य देशों को सहमत करने के इरादे से उसने लगातार उनके साथ द्विपक्षीय वार्ताएँ भी आयोजित कीं। इससे ओबामा देश के भीतर और बाहर यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करते रहे कि उनकी सरकार जलवायु परिवर्तन के सवाल पर कितनी गम्भीर है और किस प्रकार अमेरिका अन्य देशों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है। लेकिन हक़ीक़त इससे कोसों दूर है।

पहले यह देखना होगा कि ग्रीन हाउस गैसें, जो मुख्यतः कार्बन डाइ आक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड और फ्लूरोकार्बन जैसी नुक़सानदायी गैसों से मिलकर बनी होती हैं, किस प्रकार इस ख़तरनाक हद तक बढ़ीं कि इसने पृथ्वी का तापमान बढ़ाकर पूरे भूमण्डल और मनुष्य जाति के लिए ख़तरा पैदा कर दिया। पूँजीवादी होड़ और मुनाफ़े की अन्धी हवस में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अन्धाधुन्ध दोहन हुआ। यह जीवाश्म ईंधन किसी भी प्रकार के अन्य ईंधन से सस्ता और सर्वसुलभ था इसलिए कोयला और पेट्रोल उत्पाद का कच्चे माल के रूप में बिजली पैदा करने और परोक्ष रूप से सीमेन्ट, लोहा व इस्पात और रसायन के उद्योगों में बेरोकटोक इस्तेमाल किया गया और मुनाफ़े से शासक वर्ग ने अपनी तिजोरियाँ भरीं। अमेरिका में अकेले कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा दुनियाभर में दूसरे नम्बर पर है। इसके साथ ही परिवहन उद्योग भी कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा कारण बना रहेगा, क्योंकि पूँजीवादी निजी उपभोग की व्यवस्था परिवहन का कोई उपयुक्त सार्वजनिक तन्त्र विकसित ही नहीं होने देगी। लिहाज़ा सड़क पर दौड़ती निजी गाड़ियाँ पेट्रोल की खपत को बढ़ाती ही जायेंगी। और कार्बन आदि गैस के उत्सर्जन में कटौती की गुंजाइश ही ख़त्म कर देंगी। साथ ही, जो जंगल और वन कार्बन उत्सर्जन को सोख कर जलवायु में सन्तुलन बनाये रखते थे पूँजीवाद मुनाफ़े की लालच में उन्हें भी काटकर वहाँ आमोद-प्रमोद के भवनों और अट्टालिकाओं का निर्माण करता जा रहा है। निजी मुनाफ़े की भूख दुनिया या समाज के हित की बात नहीं सोच सकता चाहे इसके लिए कितनी भी चिन्ता या कवायद क्यों न कर ली जाये।

पहले यह देखना होगा कि ग्रीन हाउस गैसें, जो मुख्यतः कार्बन डाइ आक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड और फ्लूरोकार्बन जैसी नुक़सानदायी गैसों से मिलकर बनी होती हैं, किस प्रकार इस ख़तरनाक हद तक बढ़ीं कि इसने पृथ्वी का तापमान बढ़ाकर पूरे भूमण्डल और मनुष्य जाति के लिए ख़तरा पैदा कर दिया। पूँजीवादी होड़ और मुनाफ़े की अन्धी हवस में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अन्धाधुन्ध दोहन हुआ। यह जीवाश्म ईंधन किसी भी प्रकार के अन्य ईंधन से सस्ता और सर्वसुलभ था इसलिए कोयला और पेट्रोल उत्पाद का कच्चे माल के रूप में बिजली पैदा करने और परोक्ष रूप से सीमेन्ट, लोहा व इस्पात और रसायन के उद्योगों में बेरोकटोक इस्तेमाल किया गया और मुनाफ़े से शासक वर्ग ने अपनी तिजोरियाँ भरीं। अमेरिका में अकेले कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा दुनियाभर में दूसरे नम्बर पर है। इसके साथ ही परिवहन उद्योग भी कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा कारण बना रहेगा, क्योंकि पूँजीवादी निजी उपभोग की व्यवस्था परिवहन का कोई उपयुक्त सार्वजनिक तन्त्र विकसित ही नहीं होने देगी। लिहाज़ा सड़क पर दौड़ती निजी गाड़ियाँ पेट्रोल की खपत को बढ़ाती ही जायेंगी। और कार्बन आदि गैस के उत्सर्जन में कटौती की गुंजाइश ही ख़त्म कर देंगी। साथ ही, जो जंगल और वन कार्बन उत्सर्जन को सोख कर जलवायु में सन्तुलन बनाये रखते थे पूँजीवाद मुनाफ़े की लालच में उन्हें भी काटकर वहाँ आमोद-प्रमोद के भवनों और अट्टालिकाओं का निर्माण करता जा रहा है। निजी मुनाफ़े की भूख दुनिया या समाज के हित की बात नहीं सोच सकता चाहे इसके लिए कितनी भी चिन्ता या कवायद क्यों न कर ली जाये।

जलवायु संकट पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र की पहली वैश्विक सन्धि में धरती के अत्यधिक गर्म होने पर ऐसी ही चिन्ता प्रकट की गयी थी और यह घोषित किया गया था कि धरती को अत्यधिक गर्म होने से बचाना होगा जिसकी ज़िम्मेदारी सबकी है, लेकिन उन देशों की ज़्यादा है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा किया। इसी सोच पर आधारित क्योटो प्रोटोकाल अस्तित्व में आया, लेकिन 1997 से लेकर 2012 के अपने समाप्ति साल तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती का कोई ठोस प्रस्ताव या कोई ठोस योजना सामने नहीं आयी और इसका कार्यकाल बेनतीजा ही समाप्त हो गया। यूँ तो पहली सन्धि के बाद से ही दो दशकों से भी अधिक समय से हर साल जलवायु परिवर्तन और भूमण्डल के लगातार बढ़ते तापमान को लेकर सम्मेलन आयोजित होते रहे हैं, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की शपथ ली जाती रही हैं, जीवाश्म ईंधन का कोई अन्य विकल्प दिये बिना इसका उपयोग कम करने की प्रतिबद्धता जतायी जाती रही है। लेकिन उत्सर्जन में कमी लाना तो दूर रहा, इसे स्थिर भी नहीं रखा जा सका। उल्टे, इस दौरान अब तक कार्बन उत्सर्जन में 60 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हो चुका है। 2030 तक यह और 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा। 2009 के 15वें कोपेनहेगन सम्मेलन में ही यह साफ़ हो चुका था कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का ग्राफ़ नीचे की ओर जा रहा है। सभी देशों ने मंच से बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन किसी देश ने अपने हिस्से के अनुरूप उत्सर्जन कटौती की ज़िम्मेदारी नहीं उठायी और महज़ खानापूर्ति करते हुए बच निकले क्योंकि उन्होंने वह ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं की, जिसका उन्होंने वायदा किया था। खु़द अमेरिका ने 1990 को आधार वर्ष मानते हुए केवल 12-13 प्रतिशत उत्सर्जन कम करने का वायदा किया जो शर्मनाक रूप से पहले ही काफ़ी कम है। उसे भी वह पूरा नहीं कर सका। आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा आदि देशों की कमोबेश यही स्थिति है। यूरोपीय संघ ने 40 प्रतिशत कटौती का वायदा किया लेकिन यह भी उसके कुल उत्सर्जन की मात्रा के लिहाज़ से बेहद कम है। यह ठोस वास्तविकता है कि किसी भी देश ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। कोपेनहेगेन के बाद डरबन और पेरू की राजधानी लीमा के सम्मेलन में फिर वही शेखचिल्ली जैसी बातें हुईं कि हम सबको जलवायु संकट का मिलकर मुकाबला करना होगा, तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रखना होगा और साझी कार्ययोजना लेनी होगी, वग़ैरह वग़ैरह। ज़ाहिर है उसका कोई नतीजा न निकलना था और न ही निकला।

बड़े ही गाजे-बाजे के साथ पेरिस के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई लेकिन उसमें हुआ क्या? भूमण्डलीय तापमान को सीमित रखने का वैसा ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य! इसे हासिल करने के वैसे ही लम्बे-चौड़े वायदे! जहाँ तक ठोस प्रस्तावों की बात है उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी, इस उम्मीद के साथ कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जायेगा। लेकिन अब आम लोग भी इस चालाकी को समझने लगे हैं। ऐन पेरिस सम्मेलन के पहले इसके विरोध में दुनियाभर के पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आये। पेरिस समेत 175 देशों में 60000 से अधिक लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये। साफ़ है जलवायु संकट से निपटने के नाम पर ऐसे सम्मेलनों की निरर्थकता बिल्कुल सामने आ चुकी है। इस सम्मेलन में भी दिखावे के लिए ही सही कुछ तो करना ही था। लिहाज़ा तापमान वृद्धि 2 डिग्री की जगह 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रखने, फ़ॉसिल ईंधन के प्रयोग में कमी लाने पर सहमति बनी। सहभागी 195 देशों में से 176 देशों ने स्वेच्छा से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक निश्चित प्रतिशत तक कटौती करने का इरादा ज़ाहिर किया। यह अलग बात है कि संयुक्त राष्ट्र के शोध अध्ययन के मुताबिक़ यदि ये 176 देश ग्रीन हाउस गैस में सन्तुलन रखने के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करने का दायित्व लें और उसे निभायें, तब भी इस शताब्दी के अन्त तक तापमान 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का ख़तरा बना हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि समुद्र का जलस्तर इतना अधिक बढ़ जायेगा कि कई द्वीपीय देश और शहर मिट जायेंगे। सम्मेलन में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और न ही लक्ष्य प्राप्ति की कोई ठोस योजना ली गयी है। यहाँ केवल कार्ययोजना की रूपरेखा ही तय की गयी है, जिसका पालन करने की कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं है। पालन न करने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या किसी दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है। ज़ाहिर है वायदों का पालन करना हर देश की मनमर्जी पर निर्भर है। बस वायदा करना और फिर हर पाँच साल पर इसकी समीक्षा करते रहना और यह संकल्प दोहराते रहना कि पहले की अपेक्षा वे उत्सर्जन में कमी लाने का और बेहतर प्रयास करेंगे। यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। स्वयं अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्थान के भूतपूर्व वैज्ञानिक जेम्स हानसेन ने पेरिस सम्मेलन में किये गये वायदों को बकवास कहा है। उनका कहना है कि वे महज़ खोखले शब्द हैं जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होनी है। जहाँ तक जीवाश्म ईंधन में कमी लाने का सवाल है, किसी अन्य सस्ते विकल्प के अभाव में यह सम्भव ही नहीं है क्योंकि जब तक जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक सस्ता मिलता रहेगा तब तक यह जलाया जाता रहेगा।

बड़े ही गाजे-बाजे के साथ पेरिस के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई लेकिन उसमें हुआ क्या? भूमण्डलीय तापमान को सीमित रखने का वैसा ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य! इसे हासिल करने के वैसे ही लम्बे-चौड़े वायदे! जहाँ तक ठोस प्रस्तावों की बात है उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी, इस उम्मीद के साथ कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जायेगा। लेकिन अब आम लोग भी इस चालाकी को समझने लगे हैं। ऐन पेरिस सम्मेलन के पहले इसके विरोध में दुनियाभर के पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आये। पेरिस समेत 175 देशों में 60000 से अधिक लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये। साफ़ है जलवायु संकट से निपटने के नाम पर ऐसे सम्मेलनों की निरर्थकता बिल्कुल सामने आ चुकी है। इस सम्मेलन में भी दिखावे के लिए ही सही कुछ तो करना ही था। लिहाज़ा तापमान वृद्धि 2 डिग्री की जगह 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रखने, फ़ॉसिल ईंधन के प्रयोग में कमी लाने पर सहमति बनी। सहभागी 195 देशों में से 176 देशों ने स्वेच्छा से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक निश्चित प्रतिशत तक कटौती करने का इरादा ज़ाहिर किया। यह अलग बात है कि संयुक्त राष्ट्र के शोध अध्ययन के मुताबिक़ यदि ये 176 देश ग्रीन हाउस गैस में सन्तुलन रखने के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करने का दायित्व लें और उसे निभायें, तब भी इस शताब्दी के अन्त तक तापमान 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का ख़तरा बना हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि समुद्र का जलस्तर इतना अधिक बढ़ जायेगा कि कई द्वीपीय देश और शहर मिट जायेंगे। सम्मेलन में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और न ही लक्ष्य प्राप्ति की कोई ठोस योजना ली गयी है। यहाँ केवल कार्ययोजना की रूपरेखा ही तय की गयी है, जिसका पालन करने की कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं है। पालन न करने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या किसी दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है। ज़ाहिर है वायदों का पालन करना हर देश की मनमर्जी पर निर्भर है। बस वायदा करना और फिर हर पाँच साल पर इसकी समीक्षा करते रहना और यह संकल्प दोहराते रहना कि पहले की अपेक्षा वे उत्सर्जन में कमी लाने का और बेहतर प्रयास करेंगे। यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। स्वयं अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्थान के भूतपूर्व वैज्ञानिक जेम्स हानसेन ने पेरिस सम्मेलन में किये गये वायदों को बकवास कहा है। उनका कहना है कि वे महज़ खोखले शब्द हैं जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होनी है। जहाँ तक जीवाश्म ईंधन में कमी लाने का सवाल है, किसी अन्य सस्ते विकल्प के अभाव में यह सम्भव ही नहीं है क्योंकि जब तक जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक सस्ता मिलता रहेगा तब तक यह जलाया जाता रहेगा।

सम्मेलन में जिस प्रकार तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की सीमा में रखने का लक्ष्य लिया गया है उससे उनके इरादों पर सन्देह पैदा होता है। इस लिहाज़ से दुनिया को 2030 तक जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए। परन्तु इस लक्ष्यप्राप्ति की ठोस कार्रवाई क्या होगी इसके बारे में पेरिस सम्मेलन कुछ नहीं कहता। यूँ तो 2 डिग्री वृद्धि की सीमा के लिए भी जितना इरादा ज़ाहिर किया गया है उसके मुकाबले उत्सर्जन में काफ़ी कटौती की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, यह कि नया समझौता 2020 के पहले प्रभावी नहीं होगा और तब तक 1.5 की लक्ष्यप्राप्ति का मौक़ा निकल चुका रहेगा बशर्ते दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने अपने को आमूलचूल बदल न लिया हो।

पेरिस समझौते में कहा गया कि विकसित देशों को विकासशील देशों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए। यह सहायता कोई दान स्वरूप नहीं होगी, बल्कि इसे एक क़र्ज़ के तौर पर दिया जाना है। मतलब साफ़ है पिछड़े देशों का जलवायु सम्बन्धी धन इसलिए मुहैया कराना कि वे फ़ॉसिल ईंधन से इतर ईंधन पर अपनी निर्भरता बढ़ायें। उस फ़ॉसिल ईंधन का त्याग कर दें जिसकी बदौलत अमेरिका और अन्य विकसित देशों को समृद्धि हासिल हुई। परन्तु स्थिति यह है उन्होंने हर साल 100 बिलियन डॉलर का वायदा करके केवल 2 बिलियन डॉलर सालाना जमा किया है जबकि ज़रूरत 400 बिलियन डॉलर से भी अधिक की है। दुनिया को संकट से बचाने की उनकी सारी प्रतिबद्धताओं की अब पोलपट्टी खुल चुकी है। देखा जाये तो लुटेरी नीतियों के दम पर विकसित हुए ये देश ही दुनिया के 75 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं। इसलिए विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का स्तर नीचे लाने में यूँ भी उनका योगदान ज़्यादा होना चाहिए।

यह सच है कि कार्बन उत्सर्जन नहीं घटाया गया तो दुनिया ऐसे संकट में फँस जायेगी जहाँ से पीछे लौटना सम्भव न होगा। इसका नतीजा दिखायी भी पड़ने लगा है मौसम में तेज़ी के साथ उतार-चढ़ाव हो रहे हैं। जलवायु में असाधारण बदलाव दिखने लगा है। तमिलनाडू जैसे कम पानीवाले और सूखे की मार से त्रस्त इलाक़े में पिछले दिनों बाढ़ ने कितना क़हर ढाया था, इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर की बाढ़, आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात जैसे उदाहरण भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में देखे जा सकते हैं। अमेरिका, जापान, चीन से लेकर अन्य देशों में भी प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला बढ़ गया है। ग्लेशियर पिघलकर संकट की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इससे कई देशों के सामने वजूद का संकट पैदा हो सकता है। आज अण्टार्कटिका की मोटी बर्फीली परत के टूटने का ख़तरा पैदा हो गया है। यह संकट लोगों को अपनी जगह-ज़मीन से उजाड़ देगा और लोग दर-दर भटकने के लिए मजबूर हो जायेंगे। ऐसी भयावहता को जलवायु संकट पर सम्मेलनों के नाम से होनेवाली नौटंकियाँ नहीं रोक सकतीं। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय मसला नहीं, यह सामाजिक और पारिस्थितिकीय संकट है। यह पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली का संकट है जहाँ मुनाफ़े को किसी भी क़ीमत पर कम नहीं किया जा सकता। फ़्रीज जैसे उपभोक्ता सामानों के अलावा कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक परिवहन तन्त्र ज़िम्मेदार होता है उसका प्रयोग राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो अथवा जल, हवा या ज़मीन पर हो लेकिन बाज़ार और मुनाफ़े की मौजूदा व्यवस्था से संचालित कोई भी देश इसमें कमी लाने या वैकल्पिक परिवहन तन्त्र मुहैया कराने का इरादा तक ज़ाहिर नहीं कर सकता। बी.पी., शेवरॉन, एक्सान मोबिल, शेल, सउदी अरामको और ईरानी तेल कम्पनी जैसी खनन और सीमेण्ट उत्पादन में लगी कम्पनियाँ जो जलवायु संस्थान के अध्ययन के मुताबिक़ 2/3 हिस्सा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रही हैं, अभी भी चालू स्थिति में हैं, न इन्हें बन्द किया जा सकता है और न ही मुनाफ़े को ख़तरे में डालते हुए इनमें उत्पादन के सुरक्षित तरीक़े अपनाये जा सकते हैं। यह केवल मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतों को केन्द्र में रखनेवाली समाजवादी उत्पादन प्रणाली के ज़रिये ही सम्भव है।

पेरिस सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए मोदी कितनी भी ‘जलवायु न्याय’ की ढपली बजाते रहें अन्याय और शोषण झेलती भारत की मेहनतकश आबादी को अब किसी भुलावे में नहीं डाला जा सकता है। उनकी ज़िन्दगी की ठोस हक़ीक़तें शासकों के सारे फ़रेबों को उघाड़ कर सामने ला रही हैं।

मज़दूर बिगुल, जनवरी 2016