क्रान्तिकारी मज़दूर शिक्षणमाला – 30 : मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त : खण्ड-2

अध्याय – 4

औद्योगिक पूँजी के परिपथ की सम्पूर्ण गति

अभिनव

इस लेखमाला की सभी किश्तें इस लिंक से पढें

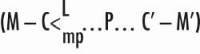

अब तक हमने औद्योगिक पूँजी या आम तौर पर कहें तो उत्पादक पूँजी के परिपथ के तीन रूपों को विस्तार से समझा। अगर हम पूँजी के परिपथ के इन तीनों रूपों को सम्पूर्णता में देखें तो हम पाते हैं कि इसमें उत्पादन की पूर्वशर्तों की भूमिका निभाने वाली हर स्थिति स्वयं उत्पादन का परिणाम भी है। उत्पादन संचरण की प्रक्रियाओं के मध्यस्थ के रूप में प्रकट होता है तो संचरण भी उत्पादन की प्रक्रियाओं के मध्यस्थ के रूप में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन और संचरण की प्रक्रियाओं की एकता औद्योगिक पूँजी के परिपथ का सम्पूर्णता में वर्णन करती है। लेकिन सिर्फ़ इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इससे यह प्रतीत हो सकता है कि औद्योगिक पूँजी के परिपथ में उत्पादन और संचरण की प्रक्रियाओं का स्थान एकसमान या बराबर है। लेकिन वास्तव में, समूची प्रक्रिया का निर्धारक प्रेरक है पूँजी का मूल्य–संवर्धन। यानी, उत्पादन की प्रक्रिया में मज़दूरी के उजरती श्रम का शोषण कर बेशी मूल्य का उत्पादन कर पूँजी के मूल्य में वृद्धि करना। परिपथ के पहले रूप

में यह समूची प्रक्रिया के लक्ष्य के रूप में साफ़ तौर पर दिखलायी देता है क्योंकि परिपथ का पहला रूप मुद्रा के रूप में वास्तवीकृत मूल्य-संवर्धित पूँजी के रूप में ही समाप्त होता है। दूसरे रूप

में परिपथ की शुरुआत ही मूल्य-संवर्धन से होती है।

तीसरे रूप

में परिपथ माल-उत्पाद के रूप में मूल्य-संवर्धित मूल्य से ही शुरू होता है और नये मूल्य-संवर्धन से उपजे माल-उत्पाद के साथ ही समाप्त होता है। मूल्य–संवर्धन यानी मज़दूरों के उजरती श्रम के शोषण के ज़रिये बेशी मूल्य का उत्पादन और उसका मुद्रा–रूप में वास्तवीकरण ही समूची प्रक्रिया का प्रेरक–तत्व है।

हम पहले ही ज़िक्र कर चुके हैं कि सभी औद्योगिक पूँजियों के परिपथ आपस में गुँथे-बुने होते हैं। वे अलग-अलग अस्तित्वमान नहीं होते हैं, बल्कि वे कुल सामाजिक पूँजी की सम्पूर्ण गति का एक अंग मात्र होते हैं। पूँजी के परिपथ को निरन्तरता में देखें तो हर प्रस्थान-बिन्दु स्वयं आगमन-बिन्दु भी होता है और हर आगमन-बिन्दु स्वयं प्रस्थान-बिन्दु भी होता है। यानी हर बिन्दु शुरुआत भी होता है और अन्त भी होता है, जैसा किसी भी सर्किट में होता है। अगर ऐसा न हो, यानी पूँजी का परिपथ बीच में कहीं भी रुकता है या बाधित होता है, तो ऐसा नहीं सकेगा। इसलिए अपनी निरन्तरता में परिपथ का हर रूप परिपथ के अन्य रूपों को अपने भीतर समेटे रहता है। नतीजतन, परिपथ के तीन रूप महज़ एक औपचारिक बँटवारा हैं जो हमने औद्योगिक पूँजी की गति के विश्लेषण के लिए किया है।

मार्क्स बताते हैं कि वास्तव में परिपथ के ये तीनों रूप आंशिक रूप से एक-दूसरे को अतिच्छादित करते हैं और औद्योगिक पूँजी एक साथ परिपथ के तीनों ही रूपों में संलग्न होती है। यहाँ हम एक समकालिकता (simultaneity) के तत्व को देखते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक क्रमिकता (seriality) का तत्व भी औद्योगिक पूँजी के परिपथ में शामिल होता है। क्योंकि पूँजी का हर रूप (मुद्रा-रूप, माल-रूप या उत्पादक-रूप) अगले रूप में तब्दील हो जाता है; नतीजतन, पूँजी का एक हिस्सा जो मुद्रा-पूँजी के रूप में मौजूद होता है वह अपने आपको उत्पादन के तत्वों यानी उत्पादक-पूँजी में तब्दील करता है, लेकिन ठीक उसी समय पूँजी का एक हिस्सा उत्पादक-पूँजी के रूप से माल-पूँजी के रूप में तब्दील हो रहा होता है; और ठीक उसी समय उत्पादित व मूल्य-संवर्धित माल-पूँजी के रूप में मौजूद पूँजी का एक अन्य हिस्सा अपने आपको मुद्रा-पूँजी में तब्दील कर रहा होता है। यानी पूँजी एक साथ इन तीनों रूपों में मौजूद होती है, लेकिन उसका हर रूप एक दूसरे रूप में तब्दील हो रहा होता है। वास्तव में, पूँजी के एक रूप से दूसरे रूप में रूपान्तरण का यहाँ बुनियादी महत्व है क्योंकि यही पूँजी के एक साथ सभी रूपों में मौजूद होने का आधार भी होता है। अगर रूपान्तरण की प्रक्रिया रुकी, तो फिर इन सभी रूपों में एक साथ पूँजी की मौजूदगी भी कालान्तर में सम्भव नहीं रह जाती है। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक पूँजी के परिपथ को गति में देखें तो समकालिकता का आधार क्रमिकता है।

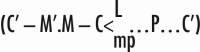

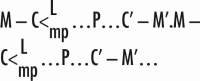

संक्षेप में, औद्योगिक पूँजी का परिपथ मुद्रा-पूँजी, माल-पूँजी और उत्पादक-पूँजी के परिपथ की एकता है, जिसमें निर्धारक प्रेरक तत्व पूँजी का मूल्य-संवर्धन यानी मुनाफ़ा हासिल करना है। अगर हम औद्योगिक पूँजी के परिपथ को निरन्तरता में देखें तो वह इस रूप में प्रकट होता है:

परिपथ के अलग-अलग रूपों का अलग-अलग अध्ययन करने तक हमने यह माना था कि समूची पूँजी एक बार में एक रूप में ही मौजूद होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जिस समय पूँजीपति उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति ख़रीद रहा होगा, उस समय उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी; जिस समय उत्पादन हो रहा होगा, उस समय उत्पादन के तत्वों की ख़रीद और उत्पादित माल की बिक्री रुकी रहेगी और जिस समय उत्पादित माल की बिकवाली हो रही होगी, उस समय उत्पादन के तत्वों की ख़रीद और उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी। यानी, उत्पादन की प्रक्रिया के समय संचरण की प्रकियाएँ रुकी रहेंगी और संचरण की प्रक्रिया के समय उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी क्योंकि समूची पूँजी एक साथ एक बार में एक ही प्रक्रिया में संलग्न होगी। लेकिन हम मज़दूर जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पूँजीपति अपनी पूँजी का एक हिस्सा उत्पादन के तत्वों की ख़रीद में लगाता है, ठीक उसी समय उसका एक हिस्सा उत्पादन की प्रक्रिया में लगा होता है और ठीक उसी समय एक हिस्सा उत्पादित माल के रूप में मौजूद होता है और बिकवाली से गुज़रकर वापस मुद्रा-रूप में आ रहा होता है। अगर ऐसा न हो तो उत्पादन की प्रक्रिया और इस प्रकार बेशी मूल्य के उत्पादन व मज़दूर के शोषण की प्रक्रिया रुक-रुककर चलेगी। मिसाल के तौर पर, जब समूची पूँजी उत्पादन से गुज़रकर उत्पादित माल का रूप ग्रहण कर लेगी, तो क्या उस माल के बिकने तक पूँजीपति की मशीनें रुकी रहेंगी, मज़दूर ख़ाली बैठे रहेंगे? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पूँजीपति अपने मज़दूरों को पल भर भी ख़ाली नहीं बैठने देना चाहता और साथ ही उसका बस चले तो वह अपनी मशीनों को भी 24 घण्टे चलवाकर ख़र्च कर दे। उत्पादन व संचरण की प्रक्रिया में ऐसे अवरोध पूँजीवादी माल उत्पादक के मामले में सम्भव नहीं होते हैं। ऐसा किसी साधारण माल उत्पादक के साथ हो सकता है जो अपने श्रम से ही उत्पादन करता है और उसका मक़सद ख़रीदने के लिए बेचना, यानी अपने व्यक्तिगत उपभोग के माल प्राप्त करने के लिए अपने माल को बेचना होता है। लेकिन पूँजीवादी माल उत्पादन में ऐसा नहीं होता है। उसका मक़सद पैसे से पैसा बनाना होता है, मज़दूरों के शोषण द्वारा अधिक से अधिक बेशी मूल्य निचोड़ना होता है।

परिपथ के अलग-अलग रूपों का अलग-अलग अध्ययन करने तक हमने यह माना था कि समूची पूँजी एक बार में एक रूप में ही मौजूद होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जिस समय पूँजीपति उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति ख़रीद रहा होगा, उस समय उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी; जिस समय उत्पादन हो रहा होगा, उस समय उत्पादन के तत्वों की ख़रीद और उत्पादित माल की बिक्री रुकी रहेगी और जिस समय उत्पादित माल की बिकवाली हो रही होगी, उस समय उत्पादन के तत्वों की ख़रीद और उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी। यानी, उत्पादन की प्रक्रिया के समय संचरण की प्रकियाएँ रुकी रहेंगी और संचरण की प्रक्रिया के समय उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी क्योंकि समूची पूँजी एक साथ एक बार में एक ही प्रक्रिया में संलग्न होगी। लेकिन हम मज़दूर जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पूँजीपति अपनी पूँजी का एक हिस्सा उत्पादन के तत्वों की ख़रीद में लगाता है, ठीक उसी समय उसका एक हिस्सा उत्पादन की प्रक्रिया में लगा होता है और ठीक उसी समय एक हिस्सा उत्पादित माल के रूप में मौजूद होता है और बिकवाली से गुज़रकर वापस मुद्रा-रूप में आ रहा होता है। अगर ऐसा न हो तो उत्पादन की प्रक्रिया और इस प्रकार बेशी मूल्य के उत्पादन व मज़दूर के शोषण की प्रक्रिया रुक-रुककर चलेगी। मिसाल के तौर पर, जब समूची पूँजी उत्पादन से गुज़रकर उत्पादित माल का रूप ग्रहण कर लेगी, तो क्या उस माल के बिकने तक पूँजीपति की मशीनें रुकी रहेंगी, मज़दूर ख़ाली बैठे रहेंगे? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पूँजीपति अपने मज़दूरों को पल भर भी ख़ाली नहीं बैठने देना चाहता और साथ ही उसका बस चले तो वह अपनी मशीनों को भी 24 घण्टे चलवाकर ख़र्च कर दे। उत्पादन व संचरण की प्रक्रिया में ऐसे अवरोध पूँजीवादी माल उत्पादक के मामले में सम्भव नहीं होते हैं। ऐसा किसी साधारण माल उत्पादक के साथ हो सकता है जो अपने श्रम से ही उत्पादन करता है और उसका मक़सद ख़रीदने के लिए बेचना, यानी अपने व्यक्तिगत उपभोग के माल प्राप्त करने के लिए अपने माल को बेचना होता है। लेकिन पूँजीवादी माल उत्पादन में ऐसा नहीं होता है। उसका मक़सद पैसे से पैसा बनाना होता है, मज़दूरों के शोषण द्वारा अधिक से अधिक बेशी मूल्य निचोड़ना होता है।

यह सच है कि पूँजी का हर विशिष्ट हिस्सा एक बार में किसी एक रूप में ही अस्तित्वमान होता है, एक साथ वह कई रूपों में अस्तित्वमान नहीं होता है। एक समय में वह या तो संचरण के क्षेत्र में होगा या उत्पादन के क्षेत्र में। लेकिन वह निरन्तर एक रूप से दूसरे रूप में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गुज़रता रहता है। दरअसल, पूँजी का प्रत्येक हिस्सा निरन्तर एक रूप से दूसरे रूप में गुज़रता रहता है, हालाँकि किसी भी दिये गये क्षण में वह किसी एक रूप में ही अस्तित्वमान होता है। एक हिस्से के लिए M…M’ का परिपथ जारी रहता है, ठीक उसी समय एक अन्य हिस्से के लिए P…P की प्रक्रिया जारी रहती है और ठीक उसी समय तीसरे हिस्से के लिए C’…C’ की प्रक्रिया जारी रहती है।

अब अगर औद्योगिक पूँजी एक साथ अपने तीनों रूपों में और एक साथ पूँजी के परिपथ के दोनों क्षेत्रों यानी उत्पादन व संचरण में मौजूद होती है और निरन्तर एक रूप से दूसरे रूप और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संक्रमण करती रहती है, तो यह कैसे तय होता है कि पूँजीपति की कुल पूँजी का कितना हिस्सा किस रूप में पूँजी के परिपथ में प्रवेश करता है और मौजूद रहता है? मार्क्स बताते हैं कि यह दो कारकों से निर्धारित होता है: पहला, उत्पादन की शाखा की प्रकृति क्योंकि हर उत्पादन की शाखा में उत्पादन की शुरुआत करने के लिए पूँजी की एक न्यूनतम मात्रा आवश्यक होती है; और दूसरा, पूँजीपति की कुल पूँजी का आकार। इसके आधार पर ही पूँजीपति तय कर सकता है कि वह एक बार में कितनी पूँजी उत्पादन में लगाने के लिए उत्पादन के तत्वों की ख़रीद पर लगाये, कितनी पूँजी मुद्रा-रूप में अपने पास बचाकर रखे, जब पहले ही लगायी गयी मुद्रा-पूँजी उत्पादक-पूँजी के तत्वों में तब्दील हो जाये, तो बची हुई पूँजी में से कितनी पूँजी फिर से उत्पादन के तत्वों में तब्दील करे। यानी, उसकी पूँजी का एक हिस्सा शुरू में M से P का रूप ग्रहण करता है; जब यह हिस्सा P से मूल्य–संवर्धित होकर C’ का रूप ग्रहण कर रहा होता है, उसी समय एक दूसरा हिस्सा फिर से M से P में तब्दील हो रहा होता है और जब पहला हिस्सा C’ से M’ में तब्दील हो रहा होता है, उसी समय दूसरा हिस्सा P से नये C’ में तब्दील हो रहा होता है और एक तीसरा हिस्सा फिर से M से P में तब्दील हो रहा होता है।

इस समूची प्रक्रिया में निरन्तरता का तत्व भी मौजूद है, क्रमिकता का तत्व भी मौजूद है और समकालिकता का तत्व भी मौजूद है। लेकिन निरन्तरता और समकालिकता इसी बात पर निर्भर करती है कि क्रमिकता का पहलू बरक़रार रहता है या नहीं। यानी अगर पूँजी किसी भी एक रूप में अटक या फँस गयी और अगले रूप में संक्रमण नहीं कर पायी, और अगर ऐसी बाधा या अवरुद्धता जारी रही, तो अन्तत: औद्योगिक पूँजी का समूचा परिपथ ही अवरुद्ध हो जायेगा। अगर पूँजीपति का उत्पादित माल C’ नहीं बिकता या पर्याप्त रूप में नहीं बिकता और यह स्थिति बनी रहती है, तो पूँजी का समूचा परिपथ ही अन्तत: अवरुद्ध हो जायेगा। मिसाल के तौर पर, एक पंक्ति में चल रहे रेल के डिब्बों में से यदि सबसे आगे वाला डिब्बा बिल्कुल रुक जाता है तो अन्तत: पूरी पंक्ति ही गतिहीन हो जायेगी। यह कुछ ऐसा ही है। इस प्रकार, पूँजी के विभिन्न रूपों में और उत्पादन व संचरण के अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ मौजूदगी का आधार पूँजी की तरलता, एक रूप से दूसरे रूप में निरन्तर उसका रूपान्तरण बन जाता है, जो बाधित हुआ और बाधित ही रहा तो पूँजी का एक साथ अलग-अलग रूपों में और अलग-अलग क्षेत्रों में अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ जाता है। इस प्रकार क्रमिकता का तत्व ही समकालिकता के तत्व का आधार होता है। जो बात अलग–अलग वैयक्तिक पूँजियों पर लागू होती है, वही बात कुल सामाजिक पूँजी पर भी लागू होती है।

मार्क्स लिखते हैं:

“इस प्रकार, कुल मिलाकर, पूँजी अपने विभिन्न चरणों में एक साथ मौजूद, और स्थानिक तौर पर सह-अस्तित्वमान रहती है। लेकिन उसका हर हिस्सा एक चरण या प्रकार्यात्मक रूप से दूसरे में संक्रमण कर रहा होता है, और इस प्रकार वह बारी-बारी से इन सभी चरणों या रूपों में सक्रिय होता है। इसलिए ये रूप तरल रूप हैं, और उनकी समकालिकता उनकी क्रमिकता द्वारा व्यवहित होती है। हर रूप अन्य रूपों के पहले भी मौजूद होता है और उनके बाद भी, जिसके चलते पूँजी के एक हिस्से की किसी एक रूप में वापसी किसी अन्य हिस्से की किसी अन्य रूप में वापसी द्वारा निर्धारित होती है। हर हिस्सा अपने पथ को निरन्तर प्रदर्शित करता है, लेकिन यह हमेशा पूँजी का बस एक अन्य हिस्सा होता है, जो अपने आपको इस रूप में पाता है, और ये विशिष्ट परिपथ बस समूची प्रक्रिया के समकालिक और क्रमिक क्षणों को संघटित करते हैं।

“इन तीनों परिपथों की एकता में ही समूची प्रक्रिया की उस बाधा के बजाय निरन्तरता वास्तवीकृत होती है, जिस बाधा की हमने ऊपर पहचान की है। कुल सामाजिक पूँजी के पास हमेशा यह निरन्तरता होती है, और इसकी प्रक्रिया हमेशा तीनों परिपथों की एकता को अपने भीतर समेटे होती है।” (वही, पृ. 184, ज़ोर हमारा)

मार्क्स बताते हैं कि वैयक्तिक पूँजियों के लिए यह प्रक्रिया बहुत से कारणों से बाधित होती रहती है, मसलन, बाज़ार में उत्पादन के तत्वों का उपयुक्त मात्रा व अनुपात में न मिलना, उत्पादित माल का न बिकना, उत्पादन की शाखा का चरित्र ही मौसमी होना, आदि। लेकिन कुल सामाजिक पूँजी की समूची गति के चरित्र को अलग-अलग वैयक्तिक पूँजियों के परिपथ में आने वाली बाधाएँ या अवरुद्धता या अलग-अलग उत्पादन की शाखाओं में मौजूद अन्तर निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। यह बिल्कुल सम्भव है कि कुछ पूँजियों की गति अवरुद्ध हो जाये, लेकिन कुल सामाजिक पूँजी की गति उससे निर्णायक तौर पर प्रभावित न हो।

मार्क्स बताते हैं कि पूँजी को केवल गति में ही समझा जा सकता है। इस गति में जो चीज़ निहित होती है वह है कई पूँजियों का आपस में अन्तर्गुन्थन, उनकी प्रतिस्पर्द्धा, अराजकता और अनिश्चितता। जब हम एक वैयक्तिक पूँजी की गति को उसके तीनों परिपथों की गति में सम्पूर्णता में देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूँजी का निवेश, उसका मूल्य-संवर्धन और मुद्रा-रूप में उसका वास्तवीकरण पूँजीपति के मनोगत निर्णयों पर निर्भर है। लेकिन जब समूची सामाजिक पूँजी की गति का अध्ययन किया जाता है, तो यह बात ज़ाहिर हो जाती है कि संचरण के क्षेत्र में पूँजी–मूल्य वैयक्तिक पूँजीपतियों की इच्छा से स्वायत्त और स्वतन्त्र हो जाता है। मूल्य का यह स्वायत्तीकरण वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि आम तौर पर औद्योगिक पूँजी की गति में अन्तर्निहित गुण है। एक पूँजी के परिपथ को देखने पर यह लग सकता है कि हम मूल्य के संरक्षण, उसके संवर्धन और मुद्रा-रूप में वास्तवीकरण को देख रहे हैं जो पूँजीपति के मनोगत निर्णयों के नियन्त्रण में है। लेकिन यह केवल प्रक्रिया का औपचारिक रूप मात्र है। वास्तव में, संचरण के क्षेत्र में पूँजीपति पहले उत्पादन के साधनों की ख़रीद और श्रमशक्ति की ख़रीद के लिए अन्य पूँजीपतियों के साथ विनिमय करता है, मज़दूरों के साथ विनिमय करता है और आगे संवर्धित मूल्य से लैस माल-पूँजी का वास्तवीकरण करने के लिए फिर से ग्राहकों (जो मज़दूर या पूँजीपति या दोनों हो सकते हैं) से विनिमय करता है और ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पूँजीपति महज़ औपचारिक या रूपगत तौर पर स्वतन्त्र होता है। वास्तव में, तमाम पूँजियों की आपसी अन्तर्क्रिया सामाजिक पैमाने पर मूल्य की गति में ऐसे उतार-चढ़ाव ला सकती है, जो वैयक्तिक पूँजीपतियों की इच्छा से स्वतन्त्र होते हैं। लेकिन मूल्य की गति में होने वाले इन उतार-चढ़ावों का यह अर्थ नहीं है कि कुल सामाजिक पूँजी की गति ही अवरुद्ध हो जायेगी या रुक जायेगी। इन उतार-चढ़ावों और विक्षोभ के बावजूद कुल सामाजिक पूँजी का प्रवाह तब तक जारी रह सकता है, जब तक इन उतार-चढ़ावों पर कुल सामाजिक पूँजी की गति काबू पा लेती है या ये उतार-चढ़ाव एक-दूसरे को प्रति-सन्तुलित कर देते हैं। यह बिल्कुल मुमकिन है कि इस प्रक्रिया में कई वैयक्तिक पूँजीपति तबाह हो जायें और मूल्य की गति में आने वाले इस विक्षोभ को न झेल पाएँ, हालाँकि जब हम अलग से उनकी पूँजियों की गति को देखते हैं, तो वे उस गति के स्वामी प्रतीत होते हैं। मूल्य के स्वायत्तीकरण (autonomization) का यही अर्थ है, यानी पूँजी के रूप में मूल्य का वैयक्तिक पूँजीपतियों की नियन्त्रण से स्वायत्त हो जाना, जो पूँजी की गति के कारण ही बढ़ता है और क़ायम रहता है।

पूँजी के रूप में मूल्य की तुलना स्वयं मूल पूँजी-मूल्य से ही होती है। यानी पूँजी के परिपथ में पूँजी-मूल्य विभिन्न रूपों व चरणों से गुज़रता है और उसके मूल्य-संवर्धन की और इस प्रकार पूँजी के रूप में उसके अस्तित्व और प्रकार्य का निर्धारण स्वयं मूल पूँजी-मूल्य से तुलना के ज़रिये ही किया जा सकता है। यानी, जितना मूल्य पूँजी के रूप में मूलत: निवेशित किया गया था वह पूँजी के परिपथ की प्रक्रिया में संरक्षित और संवर्धित हो रहा है या नहीं, यही इस बात का पैमाना है कि मूल्य ने पूँजी का रूप ग्रहण किया है या नहीं। और मूल्य पूँजी का रूप ग्रहण तभी करता है जबकि पूँजी के रूप में उसका निवेश उस विशेष माल को ख़रीदने के लिए किया जाये जो स्वयं मूल्य को पैदा करता है: यानी श्रमशक्ति, जिसका ख़र्च होना ही जीवित श्रम है, जो स्वयं मूल्य पैदा करने वाला पदार्थ है।

मार्क्स बताते हैं कि पूँजी के परिपथ के सूत्र पर शुद्धता में विचार करने के लिए हमने अन्य तमाम कारकों को स्थिर मान लिया है। मसलन, हमने माना है कि माल अपने मूल्य पर बिक रहे हैं। यानी वैयक्तिक स्तर पर मूल्य और क़ीमत में अन्तर की परिघटना को हमने नज़रन्दाज़ कर दिया है। उसी प्रकार, हम यह भी मानकर चल रहे हैं कि पूँजी के परिपथ के गतिमान रहने के दौरान उत्पादन के साधनों, श्रमशक्ति के मूल्य, आदि में कोई अन्तर नहीं आ रहा है। अगर ये बढ़ते हैं, तो पूँजीपति को अपनी पूँजी के परिपथ को जारी रखने के कुछ अतिरिक्त पूँजी का निवेश करना पड़ सकता है। और अगर इसका उल्टा होता है तो कुछ पूँजी मुक्त हो सकती है, जिसे पूँजीपति संचित कर सकता है या कहीं और लगा सकता है। मार्क्स बताते हैं कि यदि उत्पादन के साधन सस्ते हो जाते हैं और कुछ पूँजी मुक्त होती है, तो पूँजीपति उसका इस्तेमाल इस पूँजी का भण्डार निर्मित करने में कर सकता है, जिसका वह आगे उसी उत्पादन शाखा या कहीं और निवेश कर सकता है, या फिर वह अपने पुनरुत्पादन के पैमाने को विस्तारित कर सकता है, या फिर वह कच्चे मालों को अधिक मात्रा में ख़रीदकर भण्डारित कर सकता है। यदि इसका उल्टा होता है, यानी अगर उत्पादन के साधन महँगे हो जाते हैं तो फिर पूँजीपति या तो पुनरुत्पादन को सीमित कर सकता है, या अतिरिक्त पूँजी लगाकर उत्पादन के पैमाने का बरक़रार रख सकता है, या फिर भविष्य में उत्पादन के पैमाने के विस्तार के लिए निर्मित किये जा रहे सुषुप्त पूँजी के भण्डार को ख़र्च किया जा सकता है। और भी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनका पूँजी के परिपथों पर असर पड़ सकता है। मसलन, अगर भण्डारित किये गये कच्चे माल के मूल्य में कमी या बढ़ोत्तरी होती है, तो उसका असर भी उत्पादित माल के मूल्य पर पड़ेगा, या उत्पादित माल-उत्पाद के सामाजिक मूल्य में बाज़ार में किसी भी कारण से अन्तर आता है तो माल-उत्पाद का मूल्य भी बदलेगा। अगर उत्पादन के साधनों का मूल्य उत्पादित माल के बिकने के पहले गिरता या चढ़ता है, तो भी उत्पादित माल के मूल्य में अन्तर आ जाता है क्योंकि हर नयी पूँजी उत्पादन के साधनों को नये मूल्य पर ख़रीदती है और मालों का मूल्य सामाजिक रूप से तय होता है।

उत्पादन की प्रक्रिया में पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति के साथ ये उतार-चढ़ाव और विक्षोभ आते ही आते हैं, जिनसे निपटने के लिए पूँजीपति के पास मुद्रा-पूँजी का एक रिज़र्व भण्डार अवश्य होना चाहिए या उसके पास उधार प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही, पूँजीवादी उत्पादन का आम नियम यह होता है कि अलग-अलग पूँजियों के उत्पादन के पैमाने का विस्तार भी होता है। इसलिए भी पूँजीवादी व्यवस्था के विकास के साथ यह अनिवार्य होता जाता है कि औद्योगिक पूँजीपति स्वयं एक बड़ा मुद्रा–पूँजीपति भी हो, यानी उसके पास मुद्रा–पूँजी का बड़ा भण्डार हो।

यहाँ पर एक और बात ग़ौरतलब है जिसकी ओर मार्क्स ध्यान आकर्षित करते हैं। वह बताते हैं कि M – C<Lmp जिस हद तक M – C (mp) है, यानी जिस हद तक वह उत्पादन के साधनों की ख़रीद है, तो वह उत्पादन के साधनों को बेचने वाले पूँजीपति के लिए C’ – M’ है, यानी उसके उत्पादित माल का वास्तवीकरण, या उसका मुद्रा-पूँजी में तब्दील होना है। यह स्थिति पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के विकसित होने के साथ प्रमुख पहलू बन जाती है कि उत्पादन के अधिकांश साधन पूँजीवादी माल उत्पादन के दायरे में आते जाते हैं। लेकिन उन्नत से उन्नत पूँजीवादी उत्पादन में भी यह सम्भव होता है कि उत्पादन के कुछ साधन, विशेष तौर पर कच्चा माल, प्राक्-पूँजीवादी उत्पादन पद्धति में पैदा हुए हों और पूँजीपति आम माल-बाज़ार से उन्हें ख़रीद रहा हो। उसी प्रकार, पूँजीपति की आय और मज़दूर की मज़दूरी का विनिमय भी ऐसे उपभोग के मालों से हो रहा हो जो प्राक्-पूँजीवादी उत्पादन पद्धति में हो रहा हो, यह भी सम्भव है और अक्सर होता ही है। इस प्रकार, पूँजी का और साथ ही मज़दूर की मज़दूरी व पूँजीपति की आय के एक हिस्से का विनिमय प्राक्-पूँजीवादी उत्पादन पद्धति में पैदा होने वाले वैयक्तिक उपभोग वाले उत्पादों के साथ हो रहा हो, यह भी कतई मुमकिन है और अक्सर ऐसा होता ही है। वास्तव में, एक विश्व बाज़ार की मौजूदगी में ऐसा होता ही है।

लेकिन यहाँ दूसरी ग़ौरतलब बात यह है कि जहाँ तक उत्पादन के साधनों की पूँजीपति द्वारा ख़रीद का प्रश्न है, जैसे ही माल-बाज़ार से प्राक्-पूँजीवादी उत्पादन-पद्धतियों में पैदा हुए ये माल ख़रीद लिए जाते हैं वैसे ही वे साधारण माल नहीं रह जाते बल्कि पूँजीपति की उत्पादक-पूँजी का अंग बन जाते हैं। साथ ही, इन उत्पादन के साधनों का बार-बार उत्पादन व मालों के रूप में उनका उत्पादन अनिवार्य होता जाता है, क्योंकि पूँजीपति इन मालों के उत्पादक-उपभोग में ख़र्च होने के बाद दोबारा उन्हें ख़रीदता है। इसलिए एक ओर जहाँ पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति उसके इर्द-गिर्द कोनों-अँतरों में मौजूद अन्य उत्पादन-पद्धतियों से प्रभावित होती है, वहीं वह उन्हें प्रभावित भी करती है और उन्हें पूँजीवादी उत्पादन के दायरे में खींचती जाती है।

उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूँजीवादी उत्पादन हेतु उत्पादन के साधनों की ख़रीद पूँजीपति द्वारा हमेशा बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि पूँजीवादी उत्पादन प्रकृति से बड़े पैमाने का उत्पादन होता है। इसलिए वह छोटे-छोटे साधारण माल उत्पादकों से सीधे ख़रीद कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर वे इतनी बड़ी मात्रा में ये माल मुहैया करा ही नहीं सकते। आम तौर पर, पूँजीपति यह माल व्यापारिक पूँजीपति से ख़रीदता है जो कि न सिर्फ़ पूँजीवादी माल-उत्पादकों से माल ख़रीदता है, बल्कि हर प्रकार की उत्पादन-पद्धति में लगे उत्पादकों से माल ख़रीदता है। इसलिए औद्योगिक पूँजीपति द्वारा ख़रीदे जाने से पहले ही ये माल पूँजी का अंग बन जाते हैं, या व्यापारिक पूँजीपति की माल-पूँजी में तब्दील हो जाते हैं। व्यापारिक पूँजीपति औद्योगिक पूँजीपतियों से भी माल ख़रीदते हैं, लेकिन यह रिश्ता उस रिश्ते से अलग होता है जो व्यापारिक पूँजीपति और साधारण माल-उत्पादक के बीच होता है। पहला रिश्ता, दो पूँजीपतियों के बीच का रिश्ता है और व्यापारिक पूँजीपति को अपना माल बेचते समय औद्योगिक पूँजीपति अपने ही लिए काम करने वाला व्यापारी भी होता है। वह निचोड़े गये बेशी मूल्य का एक हिस्सा व्यापारिक पूँजीपति को व्यापारिक मुनाफ़े के तौर पर देता है और यह बात उसे चुभती भी नहीं है क्योंकि अगर उसे अन्तिम उपभोक्ताओं को अपना माल ख़ुद बेचना पड़ता तो उसके भी अपने ख़र्च होते और वे ख़र्च इस व्यापारिक मुनाफ़े की तुलना में ज़्यादा होते, जो वह निचोड़े गये बेशी मूल्य में से व्यापारी को देता है। लेकिन साधारण माल उत्पादक उजरती श्रम का शोषण कर बेशी मूल्य नहीं निचोड़ता है और उसके माल को उसके मूल्य से कम क़ीमत पर असमान विनिमय के तहत व्यापारी ख़रीदता है और इस प्रक्रिया में न सिर्फ़ उसका समूचा बेशी श्रम निचोड़ लेता है, बल्कि कई बार उसके आवश्यक श्रम का एक हिस्सा भी निचोड़ लेता है। जो भी हो व्यापारिक पूँजीपति के हाथों में आने के बाद ये माल उसकी माल-पूँजी का हिस्सा होते हैं और औद्योगिक पूँजीपति को बिकने के पहले ही ये माल पूँजी का हिस्सा बन चुके होते हैं। पूँजीवादी उत्पादन बड़े पैमाने का उत्पादन होता है और इसलिए ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए जैसे-जैसे पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति का विकास होता है, वैसे-वैसे व्यापारिक पूँजी का भी विकास होता जाता है।

प्रसंगातर करते हुए मार्क्स याद दिलाते हैं कि पूँजी के दूसरे खण्ड में जब भी हम मुद्रा का ज़िक्र कर रहे हैं तो हम धात्विक मुद्रा और उसके प्रतीकों की ही बात कर रहे हैं क्योंकि पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति के विकास के शुरुआती दौर में यही मुद्रा प्रचलन में थी और साथ ही जब हम पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति के विकास के उत्तरवर्ती दौर में क्रेडिट मुद्रा व स्वर्ण-असमर्थित शुद्ध कागज़ी मुद्रा की बात करते हैं, तो भी हम उसके नियमों को तभी समझ पाते हैं, जब हम यह कल्पना करते हैं कि यदि धात्विक मुद्रा ही प्रचलन में होती तो उसकी कौन-सी मात्रा मालों के आम संचरण के लिए उपयुक्त होती। पूँजी के तीसरे खण्ड में मार्क्स क्रेडिट मुद्रा के कुछ ऐसे रूपों की चर्चा करते हैं जो उस दौर में अस्तित्व में आ चुके थे। इसलिए अभी मुद्रा के इन उत्तरवर्ती रूपों पर चर्चा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है और पूँजीवादी पुनरुत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया को धात्विक मुद्रा के सन्दर्भ में ही सरलता से समझा जा सकता है। उसके बाद हम क्रेडिट मुद्रा के विभिन्न रूपों के उद्भव के साथ इस प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को भी समझ सकते हैं। इसलिए जब हम पूँजीवादी पुनरुत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया को समझते हैं, तो उसके अनुसार मालों के संचरण के लिए आवश्यक मुद्रा की मात्रा का निर्धारण उन्हीं कारकों से होता है जिनकी चर्चा हम पहले खण्ड में कर चुके हैं: यानी, समस्त मालों की कुल क़ीमत, मुद्रा का वेग और मुद्रा का मूल्य।

मार्क्स बताते हैं कि जब हम समूची पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के पुनरुत्पादन की बात करते हैं, तो उसे केवल वैयक्तिक पूँजियों के बीच होने वाली अन्तर्क्रिया के रूप में नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि जब हम पूँजीपति द्वारा उत्पादन के साधनों की ख़रीद की बात करते हैं, तो आवश्यक नहीं कि वह दो पूँजीपतियों के बीच होने वाला विनिमय ही हो; वह पूँजीपति और एक ग़ैर-पूँजीवादी उत्पादक के बीच होने वाला विनिमय भी हो सकता है; उसी प्रकार, पूँजीपति द्वारा श्रमशक्ति की ख़रीद भी दो पूँजीपतियों के बीच होने वाला विनिमय नहीं होता है; साथ ही, जब पूँजीपति अपना ऐसा माल बेचता है जो कि उपभोक्ता सामग्री होते हैं, तो उसके ख़रीदारों में मज़दूर व ग़ैर-पूँजीवादी उत्पादक वर्ग भी शामिल होते हैं; यह भी दो पूँजीपतियों के बीच होने वाला विनिमय नहीं है; इसके अलावा, अगर कोई पूँजीपति उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन करता है, तो उसके माल को ख़रीदने वाला पूँजीपति भी अक्सर अपनी पूँजी नहीं बल्कि अपनी आय के साथ उसके माल का विनिमय करता है, यानी निचोड़े गये बेशी मूल्य के उस हिस्से का जिसे पूँजी में तब्दील नहीं किया गया और जिसे पूँजीपति अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए अपनी आमदनी के तौर पर रखता है; यहाँ भी यह ग्राहक पूँजीपति के तौर पर ख़रीदारी नहीं कर रहा है, बल्कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के तौर पर ख़रीदारी कर रहा है। यहाँ मार्क्स यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम सामाजिक स्तर पर पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के पुनरुत्पादन की स्थितियों की जाँच करते हैं तो केवल पूँजियों के आपसी रिश्तों, उनके अन्तर्गुन्थन और विनिमय को ही समझना पर्याप्त नहीं है क्योंकि यहाँ पूँजीपति का उत्पादक उपभोग और व्यक्तिगत उपभोग, मज़दूर का व्यक्तिगत उपभोग और नतीजतन उत्पादक सामग्री और उपभोक्ता सामग्री के समानुपातिक उत्पादन व विनिमय की जाँच करनी होगी; नतीजतन, पूँजी और आय दोनों के प्रवाह को समझना होगा। तभी समूची पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के पुनरुत्पादन की स्थितियों को समझा जा सकता है। इसलिए मार्क्स लिखते हैं:

“व्यक्तिगत पूँजियाँ कुल सामाजिक पूँजी की स्वतन्त्र रूप से गतिमान अंग मात्र होती हैं और जिस रूप में कुल सामाजिक पूँजी के विभिन्न अंग संचरण की प्रक्रिया में बारी-बारी से एक-दूसरे का स्थान लेते हैं – पूँजी और बेशी मूल्य दोनों के ही सन्दर्भ में – वह केवल रूपान्तरणों के उस सरल अन्तर्गुन्थन का नतीजा नहीं होता है जो माल संचरण में होता है, और जो पूँजी संचरण की कार्रवाइयों और माल संचरण की सभी प्रक्रियाओं में साझा होता है, बल्कि यह जाँच की एक अलग पद्धति की माँग करता है। अब तक इस मामले में बस जुमलों को पर्याप्त माना गया है, हालाँकि जब इनका अधिक क़रीबी से विश्लेषण किया जाता है, तो हम पाते हैं कि उनमें अस्पष्ट धारणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है, जिन्हें उन रूपान्तरणों के अन्तर्गुन्थन से उधार ले लिया गया है जो सभी माल संरचणों में मौजूद होते हैं।” (वही, पृ. 194)

पूँजी के दूसरे खण्ड में मार्क्स इसी बुनियादी सवाल को हल करते हैं कि पूँजीवादी उत्पादन में उपयोग-मूल्यों और मूल्यों का प्रवाह किस रूप में होता है, पूँजी और बेशी मूल्य का प्रवाह किस रूप में होता है, मुनाफ़ा और आय के विभिन्न रूपों का प्रवाह किस रूप में होता है और वे कौन-सी स्थितियाँ होती हैं जिनमें ये प्रवाह समानुपातिक हों, एक-दूसरे को सन्तुलित करते हों। दूसरे शब्दों में, वे कौन-सी स्थितियाँ होती हैं जिनमें पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था अपने आपको सुगमता से पुनरुत्पादित कर पाती है। ज़ाहिर है, मार्क्स यह नहीं कह रहे कि ये स्थितियाँ पूँजीवाद में आम तौर पर मौजूद होती हैं। उल्टे मार्क्स का बुनियादी तर्क यह है कि जब तक हम यह नहीं समझ सकते कि किन स्थितियों में पूँजीवादी व्यवस्था अपने आपको सुगमता से पुनरुत्पादित कर सकती है, तब तक हम यह भी नहीं समझ सकते कि किन स्थितियों में वह अपना पुनरुत्पादन सुगमता से नहीं कर पाती या फिर कर ही नहीं पाती है। इस दूसरे खण्ड में हम भी मार्क्स का अनुसरण करते हुए इसी बुनियादी सवाल को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बहुत-सी बुनियादी अवधारणाओं को समझना होगा जो वहाँ तक पहुँचने के लिए अनिवार्य हैं।

मार्क्स संक्षेप में प्राकृतिक अर्थव्यवस्था, मौद्रिक अर्थव्यवस्था और क्रेडिट अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि माल उत्पादन की शुरुआत के साथ अलग-अलग उत्पादन पद्धतियों में अलग-अलग हद तक मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और माल उत्पादन के सामाजिक रूप धारण करने के साथ यह विकसित होती रही; पूँजीवादी माल उत्पादन के विकास के साथ यह एक गुणात्मक रूप से नये चरण में पहुँची। क्रेडिट अर्थव्यवस्था वास्तव में इसी मौद्रिक अर्थव्यवस्था के आधार पर विकसित होती है और उसी से निगमित होती है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के शुरुआती दौर को निर्दिष्ट करती है, जबकि क्रेडिट अर्थव्यवस्था पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के विकास के उत्तरवर्ती दौर को निर्दिष्ट करती है और स्वयं मौद्रिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर ही विकसित होती है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था से क्रेडिट अर्थव्यवस्था का विकास महज़ वाणिज्य की पद्धति में आने वाला बदलाव है, उत्पादन की पद्धति में आने वाला बदलाव नहीं, जबकि प्राकृतिक अर्थव्यवस्था उत्पादन-पद्धति के तौर पर मौद्रिक व क्रेडिट अर्थव्यवस्था से अलग व्यवस्था है।

स्वयं पूँजीवादी माल उत्पादन उसी हद तक विकसित होता है जिस हद तक अधिक से अधिक श्रम के उत्पाद मालों में तब्दील होते जाते हैं और स्वयं श्रमशक्ति मालों में तब्दील होती जाती है। श्रमशक्ति के माल में तब्दील होने के साथ मज़दूर और पूँजीपति का सम्बन्ध अस्तित्व में आता है, जो कि प्रतीतिगत तौर पर वाणिज्य की एक विशिष्ट पद्धति पर आधारित विनिमय का एक साधारण रूप नज़र आता है; लेकिन यह रिश्ता वास्तव में उत्पादन के एक विशिष्ट रूप, एक विशिष्ट उत्पादन पद्धति पर आधारित होता है; यह वाणिज्य की एक विशिष्ट व्यवस्था पर आधारित विनिमय का एक साधारण रूप मात्र नहीं होता है, जैसे कि किन्हीं भी दो माल-उत्पादकों में होता है। यह सम्बन्ध ही समूची पूँजीवादी व्यवस्था की नींव में होता है और उसके चरित्र को निर्धारित करता है। इसके आगे मार्क्स एक बात कहते हैं जो आज के मार्क्स की पूँजी पर अकादमिक पुस्तकें लिखने वाले तमाम अध्येताओं पर लागू होती है, जो उत्पादन-सम्बन्धों के ऊपर विनिमय-सम्बन्धों को तरजीह देते हैं या दोनों को समान महत्व का मानते हैं, मसलन, दुखद व त्रासद होने की हद तक लोकप्रिय “पूँजी-विशेषज्ञ” डेविड हार्वी की पुस्तक, जिसे पढ़ने के बाद पूँजी को समझने का कार्यभार और दुरूह हो जाता है। मार्क्स कहते हैं:

“पूँजीपति और उजरती मज़दूर के बीच सम्बन्ध में, मुद्रा सम्बन्ध, क्रेता और विक्रेता का सम्बन्ध, स्वयं उत्पादन में अन्तर्निहित एक सम्बन्ध बन जाता है। लेकिन यह सम्बन्ध बुनियादी तौर पर उत्पादन के सामाजिक चरित्र पर निर्भर करता है, न कि वाणिज्य के किसी रूप पर; वाणिज्य की पद्धति उत्पादन के चरित्र से निगमित होती है। इसके अलावा, जहाँ व्यावसायिक सौदे लोगों के मस्तिष्कों को पूरी तरह से भर देते हैं, वहाँ बुर्जुआ क्षितिज की यह विशिष्टता होती है कि वह उत्पादन पद्धति की बुनियाद को वाणिज्य की पद्धति में देखता है, बजाय इसके उलट मसले को सही रूप में देखने के।” (वही, पृ. 196, ज़ोर हमारा)

इसके बाद, हम मार्क्स का ही अनुसरण करते हुए पूँजीवादी पुनरुत्पादन की स्थितियों और उसकी केन्द्रीय समस्या का ज़िक्र कर इस चर्चा को यहाँ रोक देंगे और फिर उन बुनियादी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे जो इस केन्द्रीय समस्या के हल के लिए आवश्यक है।

मार्क्स कहते हैं पूँजीवादी व्यवस्था में माँग और आपूर्ति और उनके मिलान की बुनियादी स्थिति को समझने के लिए हमें सामाजिक माँग के निर्मित होने और उसकी आपूर्ति के निर्मित होने के प्रश्न को समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पूँजीपति मालों के संचरण से जितने मालों को ख़रीदता है, वह उससे ज़्यादा मूल्य के मालों को वापस संचरण में डालता है। ऊपरी तौर पर, उसका तर्क वही है जो एक व्यापारी का होता है: यानी, सस्ता ख़रीदो, महँगा बेचो। लेकिन उसकी कार्यप्रणाली व्यापारी से बिल्कुल भिन्न है। वह सस्ता ख़रीदने और महँगा बेचने में इसलिए सक्षम नहीं होता क्योंकि वह असमान विनिमय करता है। पूँजीपति सस्ता ख़रीदने और महँगा बेचने में इसलिए सक्षम होता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा माल होता है जो ख़र्च होने की प्रक्रिया में ही अपने मूल्य से ज़्यादा मूल्य का निर्माण करता है, यानी श्रमशक्ति, जिसके शोषण के ज़रिये पूँजीपति स्वयं श्रमशक्ति के मूल्य से ज़्यादा मूल्य मज़दूरों से पैदा करवाता है और इस बेशी मूल्य को हस्तगत करता है। ठीक इसी वजह से पूँजीपति जितने मूल्य के मालों को मालों के संचरण के क्षेत्र से निकालता है, उससे ज़्यादा मूल्य के माल वह संचरण के क्षेत्र में डालता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह पूँजीपति ही नहीं है और न ही उसके पास मौजूद मुद्रा पूँजी बन पायी है। इसलिए पूँजीपति की आपूर्ति हमेशा उसकी माँग से ज़्यादा होती है और पूँजीपति हमेशा इस अन्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है। मार्क्स लिखते हैं:

“पूँजीपति की आपूर्ति और उसकी माँग में अन्तर जितना बड़ा होगा, यानी जितने मूल्य के मालों की वह माँग पेश करता है उसके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले मालों का मूल्य उससे जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा दर पर वह अपनी पूँजी का मूल्य-संवर्धन कर पायेगा। उसका लक्ष्य अपनी आपूर्ति के द्वारा केवल अपनी माँग की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि अपनी माँग के ऊपर अधिक से आपूर्ति करना है।” (वही, पृ.197)

मार्क्स कहते हैं कि यह एक पूँजीपति पर भी लागू होता है और यह आम तौर पर समूचे पूँजीपति वर्ग पर भी लागू होता है। पूँजीपति की उत्पादन के साधनों के लिए माँग हमेशा उसकी कुल पूँजी से छोटी होती है, जो ज़ाहिर-सी बात है। नतीजतन, यह भी सहज समझा जा सकता है कि मूल्य के अर्थों में पूँजीपति की उत्पादन के साधनों के लिए माँग उसके कुल माल-उत्पाद की आपूर्ति से और भी ज़्यादा छोटी होती है। इसके अलावा, पूँजीवादी उत्पादन का नियम होता है पूँजी संचय, जिसका एक परिणाम यह भी होता है कि उत्पादन के साधन की तुलना में श्रमशक्ति की माँग सापेक्षिक तौर पर घटती है क्योंकि पूँजी का आवयविक संघटन यानी स्थिर पूँजी और परिवर्तनशील पूँजी का अनुपात बढ़ता है। अगर हम मज़दूरों की माँग की बात करें तो वह इस परिवर्तनशील पूँजी के आकार से ही तय होती है, वह उससे अधिक किसी भी रूप में नहीं हो सकती है। पूँजीपति की कुल अधिकतम माँग उसके द्वारा उत्पादन के साधनों की माँग और श्रमशक्ति की माँग के आधार पर तय होती है। यानी, पूँजीपति की कुल अधिकतम माँग होती है C = c + v, जहाँ C उसके द्वारा निवेशित पूँजी है, c स्थिर पूँजी है और v परिवर्तनशील पूँजी है। लेकिन पूँजीपति की आपूर्ति होती है c + v + s, यानी उत्पादित मालों का कुल मूल्य जिसमें मूल पूँजी मूल्य के साथ बेशी मूल्य शामिल होता है। मार्क्स इसे एक उदाहरण के ज़रिये समझाते हैं:

“इस प्रकार, अगर उसकी माल पूँजी का संघटन है 80c + 20v+ 20s तो उसकी माँग है 80c + 20v जो कि मूल्य में उसकी आपूर्ति से 1/5 कम है। पैदा होने वाले s का प्रतिशत (मुनाफ़े की दर) जितना ज़्यादा होगा, उसकी आपूर्ति की तुलना में उसकी माँग उतनी ही कम होगी। हालाँकि, जैसे-जैसे उत्पादन प्रगति करता है, श्रमशक्ति के लिए पूँजीपति की माँग, और इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पर उपभोग के आवश्यक साधनों के लिए माँग, उत्पादन के साधन के लिए उसकी माँग के सापेक्ष कम होती जाती है, लेकिन यह नहीं भूला जाना चाहिए कि उत्पादन के साधनों के लिए उसकी माँग प्रतिदिन के तौर पर आकलित की जाय तो उसकी पूँजी से हमेशा छोटी ही होगी। इस प्रकार उत्पदन के साधनों के लिए उसकी माँग मूल्य में हमेशा उस पूँजीपति के माल उत्पाद से भी कम होगी जो उसके बराबर पूँजी के साथ ही और समान परिस्थितियों में ही काम करता है, और उसे ये उत्पादन के साधन मुहैया करता है। इस तथ्य से इस मामले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उत्पादन के साधन की आपूर्ति करने में बस एक पूँजीपति नहीं, बल्कि कई पूँजीपति शामिल हैं। मान लें कि उसकी पूँजी 1000 पाउण्ड है, जिसका स्थिर हिस्सा 800 पाउण्ड है; तो उत्पादन के साधन पैदा करने वाले इन सभी पूँजीपतियों के लिए उसकी माँग हुई 800 पाउण्ड के बराबर। ये पूँजीपति मिलकर हर 1000 पाउण्ड के लिए…12 पाउण्ड की आपूर्ति करते हैं; इस प्रकार, मूल्य के अर्थों में, पहले पूँजीपति की माँग उत्पादन के साधन पैदा करने वाले इन पूँजीपतियों की आपूर्ति के केवल दो-तिहाई हिस्से को ही कवर करती है, जबकि स्वयं उसकी अपनी आपूर्ति के महज़ 4/5 हिस्से को ही कवर करती है।” (वही, पृ. 198)

मार्क्स यह नहीं कह रहे कि इसके कारण यहाँ एक ऐसा ‘माँग अन्तर’ पैदा हो जाता है जिसे भरा ही नहीं जा सकता। मार्क्स यहाँ बस उस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं जिसके पैदा होने और जिसके हल की स्थितियों को सिस्मोंदी से लेकर रोज़ा लक्ज़ेमबर्ग और ‘मंथली रिव्यू’ स्कूल के अर्थशास्त्रियों जैसे तमाम अल्पउपभोगवादी नहीं समझ पाये। मार्क्स चलते-चलते बताते हैं कि हमने अभी टर्नओवर के सवाल को नहीं उठाया है, यानी कितने समय में पूँजीपति द्वारा निवेशित पूँजी उसके पास मुद्रा-रूप में वापस आ जाती है, लेकिन अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि कुल माँग और कुल आपूर्ति के निर्माण की उपरोक्त स्थितियों में टर्नओवर के प्रश्न से कोई विशेष अन्तर नहीं आता है।

इसके बाद मार्क्स पुनरुत्पादन के प्रश्न पर आते हैं और कहते हैं कि पूँजीपति की कुल माँग को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है: पहला, पूँजीपति के रूप में उत्पादक उपभोग के मालों यानी उत्पादन के साधनों की उसकी माँग; और दूसरा, साँसारिक आनन्दों का उपभोग करने वाले व्यक्ति के तौर पर, यानी व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं को ख़रीदने वाले ग्राहक के तौर पर उसकी माँग। अगर हम साधारण पुनरुत्पादन की बात करें, जिसमें कि पूँजीपति निचोड़े गये समूचे बेशी मूल्य को व्यक्तिगत उपभोग पर ख़र्च कर देता है तो ‘माँग-अन्तर’ की समस्या पैदा ही नहीं होती क्योंकि न सिर्फ़ पूँजीपति की आपूर्ति c + v + s के बराबर होती है, बल्कि उसकी माँग भी c + v + s के बराबर हो जाती है। लेकिन पूँजीवादी उत्पादन का आम नियम होता है पूँजी का संचय और विस्तारित पुनरुत्पादन। उस सूरत में बेशी मूल्य यानी s का एक हिस्सा संचित किया जाता है और तब तक संचित किया जाता रहता है जबकि इस संचित पिण्ड का आकार इतना न हो जाये कि उसे पूँजी में तब्दील किया जा सके, यानी किसी नयी मशीनरी, उत्पादन के पैमाने के विस्तार और नये मज़दूरों की श्रमशक्ति को ख़रीदने में लगाया जा सके। लेकिन नतीजतन पूँजीपति की माँग उसकी आपूर्ति से कम हो जाती है क्योंकि मुद्रा का एक हिस्सा संचरण के क्षेत्र से खींचकर संचित कर लिया गया है और यह कुल प्रभावी माँग में सापेक्षिक कमी लाता है, क्योंकि कुल आपूर्ति उतनी ही रहती है। यही समस्या पिछले दो दशकों से अल्पउपभोगवादी अर्थशास्त्रियों को सताती रही है: इस माँग-अन्तर को पूँजीवाद कैसे भर सकता है?

प्रतिक्रियावादी राजनीतिक अर्थशास्त्री व अल्पउपभोगवादी माल्थस ने कहा कि परजीवी वर्गों का अस्तित्व बनाये रखना ज़रूरी है क्योंकि ये भूस्वामी, सूदखोर आदि अपने उपभोग से इस माँग-अन्तर को भर देंगे; यह कोई समाधान नहीं था क्योंकि इन परजीवी वर्गों की आय यानी लगान व ब्याज स्वयं निचोड़े गये बेशी मूल्य का ही एक अंग होती है; प्रगतिशील अल्पउपभोगवादियों ने कहा कि अगर मज़दूरों व मेहनतकशों की आमदनी को राजकीय हस्तक्षेप व सुधार के ज़रिये बढ़ा दिया जाय तो यह माँग-अन्तर मज़दूरों व मेहनतकशों के उपभोग के द्वारा भरा जा सकता है; यह भी एक शेखचिल्ली का सपना है क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था में मज़दूरों की आय कभी उतनी नहीं बढ़ायी जा सकती कि बेशी मूल्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाये और मज़दूर कभी भी अपनी मज़दूरी से ज़्यादा उपभोग नहीं कर सकते, इसलिए ‘माँग अन्तर’ की समस्या का समाधान इस नुस्ख़े से भी नहीं होता; दूसरी बात, पूँजीपति हमेशा राज्यसत्ता के हस्तक्षेप द्वारा मेहनतकश जनता की आय को संवर्धित करने के प्रयासों का विरोध करते हैं क्योंकि यह मज़दूरों की ग़रज़मन्दी को कम करता है, औसत मज़दूरी पर बढ़ने का दबाव पैदा करता है और पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे के भीतर कोई भी पूँजीवादी राज्यसत्ता व सरकार एक सीमा के भीतर ही ऐसा सामाजिक ख़र्च कर सकती है और विशेष तौर पर मन्दी के दौरों में तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती; यह साधारण–सी बात हमारे देश में नामधारी मार्क्सवादी लेकिन वास्तव में कींसवादी व अल्पउपभोगवादी बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों मसलन प्रभात पटनायक, उत्सा पटनायक, सी.पी. चन्द्रशेखर, जयति घोष आदि को नहीं समझ में आती है जो सरकार के कान में सुधारवादी मन्त्र फूँकते रहते हैं कि ‘मज़दूरों को कुछ ख़ैरात सामाजिक ख़र्च के रूप में दे दो, तो पूँजीवाद प्रभावी माँग के संकट से मुक्त हो जायेगा!’

कुछ क्रान्तिकारी अल्पउपभोगवादी भी पैदा हुए मसलन रोज़ा लक्ज़ेमबर्ग जिन्होंने कहा कि इस माँग-अन्तर को ग़ैर-पूँजीवादी ख़रीदार यानी देश के भीतर के ग़ैर-पूँजीवादी उत्पादक और उनके कम पड़ने व समाप्त होने पर दूसरे प्राक्-पूँजीवादी देशों के ग़ैर-पूँजीवादी उत्पादक अस्थायी तौर पर भरते हैं; इस प्रकार, रोज़ा लक्ज़ेमबर्ग के साम्राज्यवाद के सिद्धान्त की बुनियाद में भी एक प्रमुख स्तम्भ पूँजीवाद के दायरे के भीतर न भरा जा सकने वाला ‘माँग-अन्तर’ का यह अल्पउपभोगवादी सिद्धान्त है। लेकिन रोज़ा लक्जे़मबर्ग मानती हैं कि पूँजी के प्रवेश के साथ यह ग़ैर-पूँजीवादी ख़रीदार समाप्त होता जायेग, प्राक्-पूँजीवादी उपनिवेश व अर्द्धउपनिवेशों में भी पूँजीवाद का विकास हो जायेगा और कालान्तर में पूँजीवाद स्वयं अपने इस ‘तृतीय क्रेता’, ‘बाहरी’ या ग़ैर-पूँजीवादी ख़रीदार को समाप्त कर देगा और उसके साथ पूँजीवादी विश्व व्यवस्था के ढह जाने की स्थितियाँ भी तैयार हो जायेंगी, क्योंकि साम्राज्यवादियों के लिए प्राक्-पूँजीवादी परिधि जैसे-जैसे सँकरी होती जायेगी, वैसे-वैसे उनकी तीखी होती प्रतिस्पर्द्धा साम्राज्यवादी युद्धों को जन्म देंगे और ये साम्राज्यवादी युद्ध सर्वहारा क्रान्तियों को जन्म देंगे। रोज़ा लक्ज़ेमबर्ग एक क्रान्तिकारी के तौर पर अल्पउपभोगवाद के सिद्धान्त से क्रान्तिकारी नतीजे निकालने का प्रयास करती हैं, लेकिन चूँकि यह सिद्धान्त ही ग़लत है, इसलिए नतीजे भी सटीक नहीं हो सकते।

पूँजी के दूसरे खण्ड के अपने जारी अध्ययन में हम देखेंगे कि अल्पउपभोगवाद की ये सारी क़िस्में एक बुनियादी तत्व को नहीं समझ पायीं: समय का तत्व। यही वजह है कि वे पूँजी और पूँजीवादी उत्पादन को गति में देखने के बजाय स्थैतिकता में देखती हैं और यह मानती हैं कि यह ‘माँग-अन्तर’ भरा ही नहीं जा सकता है। मार्क्स दिखलाते हैं कि ऐसा नहीं है। यह ‘माँग-अन्तर’ भरा जा सकता है। यदि पूँजी संचय जारी रहता है, यदि लाभप्रदता बनी रहती है, पूँजीवादी व्यवस्था ही उतार-चढ़ाव और विक्षोभों से गुज़रते हुए वह अतिरिक्त प्रभावी माँग पैदा कर सकती है जो इस ‘माँग-अन्तर’ को भर सकती है। मार्क्स बेशक़ यह नहीं कह रहे कि यह ‘माँग-अन्तर’ पूँजीवादी व्यवस्था अवश्यम्भावी रूप से भरती ही है। वह यह कह रहे हैं कि यदि मुनाफ़े की औसत दर स्वस्थ रही तो पूँजीवाद उसे भर सकता है और उतार-चढ़ाव भरी प्रक्रिया से ही सही, अपना पुनरुत्पादन जारी रख सकता है। अल्पउपभोगवादियों के लिए यह ‘माँग-अन्तर’ एक तीसरे ख़रीदार, एक बाहरी ख़रीदार (पूँजीवादी सम्बन्धों से बाहर) या राज्यसत्ता द्वारा सामाजिक ख़र्च के बिना भरा ही नहीं जा सकता। मार्क्स दिखलाते हैं कि पहली बात यह है कि उपरोक्त समाधान ही भ्रामक हैं और इसलिए समाधान हैं ही नहीं और दूसरी बात यह कि पूँजीवाद बिना किसी ‘बाहरी’ या ‘तीसरे’ ख़रीदार को कुछ निश्चित पूर्वशर्तों के पूरा होने पर स्वयं भर सकता है और ठीक इन्हीं पूर्वशर्तों के पूरा न होने पर वह अपने पुनरुत्पादन में असफल भी हो सकता है। लेकिन ये पूर्वशर्तें कब पूरी होंगी और कब नहीं, इसे महज़ माँग और आपूर्ति के विश्लेषण से नहीं समझा जा सकता क्योंकि माँग और आपूर्ति अपने आपमें किसी बात की व्याख्या नहीं करतीं, उल्टे माँग और आपूर्ति का परिमाण जितना है उतना क्यों है और उसकी प्रकृति जैसी है वैसी क्यों है, स्वयं यह बात पूर्वप्रदत्त नहीं होती है और इस बात की व्याख्या की जानी होती है। इसका जवाब हमें लाभप्रदता की स्थितियों में मिलता है, जिसे सम्पूर्ण तौर पर हम इस पुस्तक के तीसरे खण्ड में ही समझेंगे।

बहरहाल, पूँजी के दूसरे खण्ड में मार्क्स पूँजीवादी पुनरुत्पादन की स्थितियों की अपनी जाँच को आगे बढ़ाते हैं और पूँजी के परिपथ के तीनों रूपों पर विस्तार से चर्चा के बाद संचरण की समय और संचरण की लागतों के प्रश्न पर आते हैं। अगले अध्याय में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

(अगले अंक में जारी)

मज़दूर बिगुल, नवम्बर 2025