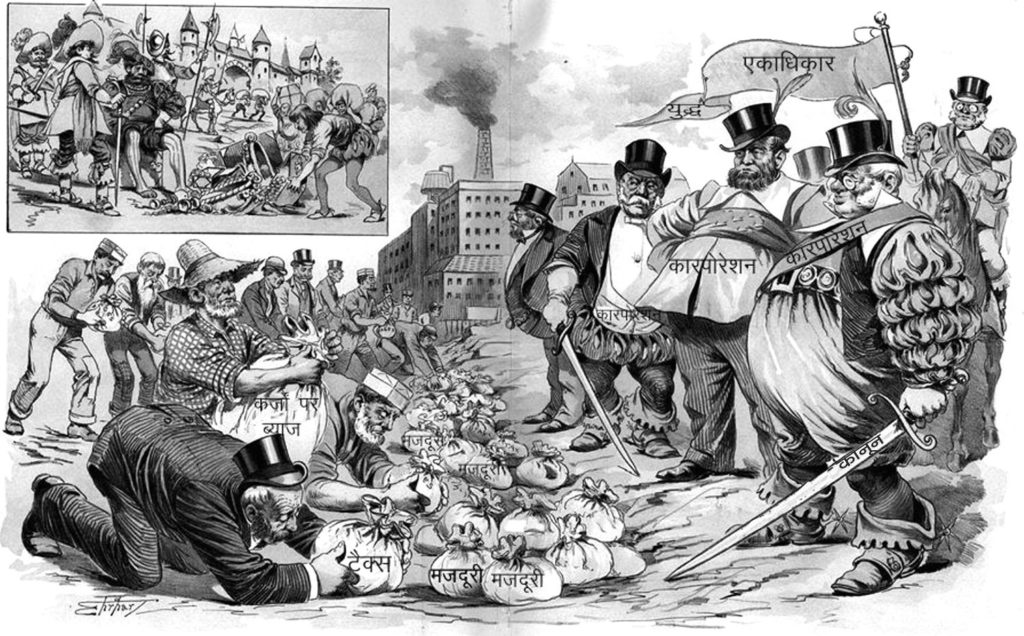

पूँजीपतियों की हड़ताल

सत्यम

जब भी मज़दूर या कर्मचारी ”न्यूनतम” मज़दूरी, सुरक्षित ढंग से जीने और काम करने या उत्पीड़न के विरोध जैसी अपनी जायज़ माँगों को लेकर हड़ताल करते हैं तो मालिकान और सरकार ही नहीं, अक्सर मध्यवर्ग के खाये-अघाये लोगों की भी त्यौरियाँ चढ़ जाती हैं। हड़तालों को देश के विकास में बाधक घोषित कर दिया जाता है और पूँजीपतियों का भोंपू मीडिया भी हड़तालों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं गँवाता। हड़ताल करने वालों को अक्सर ब्लैकमेलिंग करने वाला कहा जाता है, कि वे ज़ोर-ज़बर्दस्ती करके अपनी माँगें मनवाना चाहते हैं। उन्हें आतंकवादी, ”माओवादी” आदि घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कम ही लोगों को इस बात का इल्म होगा कि ख़ुद पूँजीपति वर्ग लगातार अपनी माँगें मनवाने के लिए ऐसे हथकण्डे अपनाता है जिन्हें निश्चित ही ब्लैकमेलिंग और ज़ोर-ज़बर्दस्ती कहा जायेगा।

वैसे तो बुर्जुआ सरकारें पूँजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी की ही भूमिका निभाती हैं लेकिन बुर्जुआ व्यवस्था के दूरगामी हितों को ध्यान में रखकर या चुनावी मजबूरियों के चलते अगर राज्यसत्ता पूँजीपतियों के मनमाफ़िक क़दम नहीं उठाती तो पूँजीपति सरकार की बाँह मरोड़कर अपने काम कराने के लिए तरह-तरह के हथकण्डे अपनाते हैं। सरकारों पर दबाव डालने के लिए निवेश या उत्पादन रोक देना, या रोक देने की धमकी देना सबसे बड़े हथकण्डा होता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो पूँजीपति हड़ताल या हड़ताल की धमकी से अपना काम कराते हैं।

पाँच-छह साल पहले जब मानेसर (गुड़गाँव) में मारुति सुज़ूकी के हज़ारों मज़दूर अपनी बेहद न्यायसंगत माँगों को लेकर आन्दोलन पर थे तो मारुति सुज़ूकी के देशी मैनेजमेंट और जापानी मालिक दोनों बार-बार भारत और हरियाणा सरकार को धमकियाँ दे रहे थे कि वे अपना कारख़ाना कहीं और ले जायेंगे और अगर सरकार ने मज़दूरों का आन्दोलन ख़त्म नहीं कराया तो विदेशी निवेशक भारत में निवेश करना बन्द कर देंगे। कहने की ज़रूरत नहीं कि हरियाणा की हुड्डा सरकार और केन्द्र की मनमोहन सरकार ने उनकी धमकियों के दबाव में मज़दूर आन्दोलन को कुचलने में कम्पनी की हर सम्भव मदद की। इसी तरह जब उड़ीसा में वेदान्ता और पॉस्को ग्रुप की परियोजनाओं के लिए लाखों किसानों को उजाड़कर जमीन हड़पने के विरोध में वहाँ के आदिवासी और किसान एकजुट होकर लड़ रहे थे तो ये कम्पनियाँ बार-बार भारत से अपना निवेश हटा लेने की धमकियाँ दे रही थीं। इस ब्लैकमेलिंग की निन्दा करने के बजाय पूरा मीडिया एक सुर से यह बताने में लगा हुआ था कि आन्दोलनों के कारण भारत पर निवेश खो देने का कितना बड़ा खतरा मँडरा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा और लालगढ़ के इलाके में जिन्दल के कारख़ानों के विरोध में जनान्दोलनों के जवाब में भी टाटा और जिन्दल ऐसी ही धमकियाँ दे रहे थे।

ये महज चन्द उदाहरण नहीं है बल्कि हर पूँजीवादी देश में चलने वाली एक आम रिवायत है। पूँजीपति लगातार निवेश, नौकरियाँ, कर्ज़, माल और सेवाएँ – यानी वे संसाधन जिन पर समाज की निर्भरता है – रोककर सरकारों पर दबाव बनाते रहते हैं और लोगों की कीमत पर अपने मुनाफे़ के लिए काम करवाते हैं। उनके हथकण्डों में छँटनी करना, नौकरियाँ और पैसे दूसरे देशों में भेजना, कर्ज़ देने से इंकार करना या फिर ऐसा करने की धमकी देना शामिल होता है। इसके साथ ही यह वादा भी होता है कि जब सरकार उनके मनमाफ़िक नीतिगत बदलाव कर देगी तो वे अपना रुख बदल लेंगे।

अमेरिका में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने पिछले दिनों धमकी दी कि जब तक सरकार टैक्सों में कटौती नहीं करेगी और पर्यावरण तथा श्रम कानूनों को ढीला नहीं बनायेगी तब तक वह देश में निवेश नहीं करेगी। एक शीर्षस्थ टेक्नोलॉजी फ़र्म के सीईओ ने बेशर्मी से घोषणा की कि एक विदेशी ‘टैक्स हैवेन’ में छिपाकर रखे गये 18 अरब डॉलर तब तक वापस नहीं आयेंगे जब तक उसे ”उचित रेट” नहीं मिलेगा। यह वैसे ही है जैसे कोई चोर कहे कि वह चोरी का माल तब तक वापस नहीं करेगा जब तक उसे ”उचित कमीशन” नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात पर उस सीईओ के पिछवाड़े दो डण्डे जमाकर उसे जेल में डालने के बजाय ओबामा सरकार ने उसकी आवभगत की और उसकी माँगों पर विचार करके कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। अमेरिका में खरबों डॉलर के सुरक्षित भंडार होने के बावजूद बैंक और कॉरपोरेशन सामूहिक तौर पर दबाव डालने के लिए सरकार को कर्ज़ देने या बेरोज़गारी दूर करने के लिए नई भरती करने से इंकार कर देते हैं। जब उनकी मर्ज़ी के अनुसार क़ानूनों में बदलाव कर दिये जाते हैं या उन्हें रियायतें मिल जाती हैं तब वे कर्ज़ देना या भरती करना शुरू करते हैं। इसके जवाब में अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों के नेता पूँजीपतियों के हित में ”सुधारों” को ज़ोर-शोर से लागू करके निवेश बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति कम्पनियों के आगे गिड़गिड़ाता है कि वे नई नौकरियाँ दें (आख़िर उसे चुनाव भी तो जीतना है!) और इसके बदले में कॉरपोरेट के हक़ में व्यापार सौदे करता है, कॉरपोरेट टैक्सों में कटौतियाँ करता है और उन पर बन्दिशें लगाने वाले क़ानूनों को ढीला कर देता है। जनता से उगाहे गये टैक्सों के बल पर कॉरपोरेशनों को उनके ”संकट” से उबारने के लिए अरबों डॉलर के बेलआउट पैकेज दिये जाते हैं जबकि उनके मालिक और आला अफ़सरों की अय्याशियों में कोई कमी नहीं आती है। विदेशों के ‘टैक्स शेल्टरों’ में जमा पूँजी को वापस लाने के लिए पिछले चुनाव में हिलेरी और ट्रम्प दोनों के बीच लुभावने ऑफ़र देने की होड़ मची हुई थी। कोई कॉरपोरेट टैक्स में और छूट देने के वादे कर रहा था तो कोई सज़ा या जुर्माने को ख़त्म करने की बात कर रहा था।

सभी देशों में पूँजीवादी पार्टियों के नेता पूँजी की इस ताक़त को अच्छी तरह पहचानते हैं और इसका अपने लिए फ़ायदा उठाने और अपने आक़ाओं को नाराज़ होने से रोकने के लिए न केवल ख़ुद कुछ भी करने को तैयार रहते हैं बल्कि जनता के संसाधनों को भी धड़ल्ले से उन पर लुटाते हैं। चुनाव प्रचार में अरबों-खरबों के चन्दे तो सरकारी नीति पर पूँजीपतियों की गिरफ़्त का सिर्फ़ एक पहलू है। असली ताक़त तो पूँजी के प्रवाह पर कॉरपोरेट जगत के एकाधिकार में निहित होती है।

नये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पिछली कारगुज़ारियों की हाल में हुई एक स्वतंत्र जाँच में इस बात का एक ज्वलन्त उदाहरण सामने आया कि पूँजी के मालिक किस तरह सरकारी नीतियों को बदलवाते हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में, न्यूयॉर्क शहर ज़बर्दस्त वित्तीय संकट में फँसा था और वहाँ सारा निवेश लगभग ठप्प हो गया था। रीयल एस्टेट के बड़े कारोबारी ट्रम्प ने मैनहट्टन इलाक़े में एक बड़े होटल प्रोजेक्ट के ज़रिए दबाव डालकर नगर प्रशासन से करोड़ों डॉलर की टैक्स छूट हासिल की। दिवालिया होने के कगार पर पहुँचे प्रशासन ने ट्रम्प को उसके होटल में निवेश में के बदले अचल सम्पत्ति पर सभी टैक्सों से 40 वर्ष की छूट दे दी जो अमेरिका के लिए भी एक अभूतपूर्व क़दम था। इसके बाद भी न्यूयॉर्क में नये निवेश होना तब तक नहीं शुरू हुआ जब तक कि म्यूनिस्पल असिस्टेंस कॉरपोरेशन – जिसमें वॉल स्ट्रीट के बैंकर भरे थे – ने ढेर सारे ‘बिज़नेस-फ़्रेंडली’ यानी उद्योगपतियों के लिए फ़ायदेमन्द फ़ैसले शहर प्रशासन पर थोप नहीं दिये।

अगर कभी सरकार का कोई नेता अतिउत्साह में आकर या नासमझी में ऐसी कोई बात बोल भी जाता है जिससे पूँजीपतियों के हितों पर चोट पहुँच सकती हो, तो उस पर इतना दबाव पड़ता है कि उसके चूँ बोलते देर नहीं लगती। 2014 में बराक ओबामा ने जोश में आकर कह दिया कि ”बैंक अगर नहीं सुधरे तो उनकी री-स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ सकती है।” अमेरिका में, जहाँ अधिकांश बड़े बैंक निजी पूँजीपतियों के हाथों में है, ऐसी बात कहना ईशनिन्दा से कम नहीं था। अगले ही दिन यह सफाई देते-देते व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं के गले बैठ गये कि ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

मगर दूर क्यों जायें? पिछले दिसम्बर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुँह से मुम्बई में यह बात निकल गयी कि शेयर बाजार के लोग कम टैक्स देते हैं। तुरन्त यह चर्चा शुरू हो गयी कि क्या सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ायेगी; क्या शेयर बाजार औंधे मुँह गिरेगा! 24 घंटे में ही अमीर आकाओं की नाराज़गी के डर से मोदी-जेटली के हाथ-पाँव फूल गये और अगले ही दिन वित्त मंत्री सफाई देने लगे कि लोग मोदी जी की बात को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे हैं। हमारा कैपिटल गेन्स पर टैक्स बढ़ाने का कतई कोई इरादा नहीं है। दरअसल, आयकर की अधिकतम दर कहने के लिए तो 30% है लेकिन इसके ना देने के उपाय भी आयकर कानून में ही मौजूद हैं। असल में अमीर लोगों की मुख्य आय वेतन से नहीं होती बल्कि उनकी सम्पत्ति पर पूँजीगत लाभ (कैपिटल गेन्स) या लाभांश से आती है। लाभांश पर मात्र 10 या 15% ही टैक्स लगता है। कैपिटल गेन्स का मतलब है शेयर, बांड्स या संपत्ति बेचने से प्राप्त लाभ। एक साल के पहले बेचने से प्राप्त लाभ पर मात्र 15% टैक्स लगता है और एक साल के बाद कोई टैक्स नहीं। शेयर मार्किट से बाहर शेयरों पर दीर्घावधि लाभ हो तो टैक्स 10% है। दीर्घावधि म्युचुअल फंड पर भी सिर्फ 10% ही टैक्स है। यानी अमीर लोगों की असली आय पर टैक्स शून्य या बहुत कम है। अब ऐसे में मोदी की इस नासमझीभरी टिप्पणी पर उन्हें अपने आक़ाओं से कितनी फटकार पड़ी होगी, समझा ही जा सकता है।

ऐसे मामले कोई अपवाद नहीं हैं। 2006 से 2011 तक अमेरिका में फ़ेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अध्यक्ष रही शीला बेयर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे वित्तीय उद्योग के प्रतिनिधियों से ऐसी चेतावनियाँ मिलती रहती थीं कि वित्तीय पूँजी को नियमों में बाँधने के हमारे क़दमों से ”निवेश पर असर पड़ेगा।” जब भी हम बैंकों की नाकामी की क़ीमत लोगों से वसूलने के बजाय उद्योग को इसे चुकाने के लिए कहते थे या जोखिम भरी सट्टेबाज़ी पर लगाम कसने की कोशिश करते थे तो हमें ऐसी धमकियाँ सुननी पड़ती थीं। इसका सीधा मतलब होता था कि अगर आप हम पर लगाम कसोगे तो हम पैसे रोककर आपकी ढिबरी टाइट कर देंगे। कहने की ज़रूरत नहीं, वित्तीय पूँजी के मालिकान अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाते थे।

भारत में भी ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों का दौर शुरू होने के समय से लगातार श्रम क़ानूनों को ढीला बनाने और सरकार के लोककल्याणकारी खर्चों में कटौती करने के लिए पूँजीपति वर्ग दबाव बनाता रहा है और कामयाब होता रहा है। बार-बार कहा जाता है कि अगर मालिकों को अपनी मर्ज़ी से मज़दूरों को काम पर रखने और जब चाहे निकाल देने और उनसे कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की छूट नहीं दी जायेगी तो निवेश पर बुरा असर पड़ेगा – दूसरे शब्दों में, अगर लुटेरों को लूट की खुली छूट नहीं दी जायेगी तो वे पैसे नहीं लगायेंगे। ज़ाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो अर्थव्यवस्था संकट में पड़ेगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा (और नेताओं को कमीशन भी नहीं मिलेगा)। पूँजीपतियों का दबाव था कि अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली हर जगह से सरकार अपने हाथ खींच ले ताकि इन बुनियादी सेवाओं को भी बाज़ार में बेचकर मुनाफ़ा कूटने की उन्हें छूट मिल जाये। जनता के पैसे से खड़े किये सार्वजनिक उद्योगों को औने-पौने दामों पर पूँजीपतियों के हाथों बेच दिया जाये। किसानों के खाद-बीज से लेकर ग़रीबों के दवा-इलाज तक पर से सब्सिडी ख़त्म कर दी जाये और उद्योगपतियों को लाखों करोड़ की सब्सिडी और टैक्स रियायतें न सिर्फ़ जारी रहें बल्कि और बढ़ा दी जायें। – ये सारी माँगें देशी-विदेशी पूँजीपतियों के गिरोह ने सरकारों पर दबाव डालकर मनवायी हैं। अगर इसे सबसे घटिया दर्जे की ब्लैकमेलिंग न कहा जाये तो फिर किसे कहा जायेगा? लेकिन क्या आपने कहीं भी, किसी मीडिया चैनल पर इस ब्लैकमेलिंग की भर्त्सना होते सुनी है?

1930 के दशक में आयी महामन्दी के समय अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी ने कहा था कि ”राजनीति समाज पर पड़ने वाली बड़े उद्योग की छाया भर है।” सरकार ”बड़े उद्योगों के हितों की अनुगूँज…” और कई बार ”उनकी सहयोगी भर होती है।” हालाँकि वे कोई नयी बात नहीं कह रहे थे। मार्क्सवादी विचारक बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि राज्य वर्ग शासन का एक उपकरण मात्र है, और बुर्जुआ समाज में सरकारें पूँजीपतियों की सेवा करने के लिए ही बनती हैं। वैसे, ऐडम स्मिथ ने 1776 में ही कह दिया था कि इंग्लैण्ड के ”व्यापारी और उद्योगपति” व्यापारिक नीति के ”मुख्य कर्ता-धर्ता” थे और राजनीतिज्ञ उनके हितों का ”बड़े ध्यान से ख़याल रखते थे।”

इन तमाम उदाहरणों से एक बात स्पष्ट है कि राजनीति और चुनाव प्रणाली में होने में वाले सुधारों से समाज पर पूँजी की जकड़बन्दी और घपले-घोटाले ख़त्म नहीं होंगे। जिनके हाथों में पूँजी की ताक़त होती है वही राजनीति को भी नियंत्रित करते हैं। समाज में आर्थिक संसाधनों के मालिकाने और नियंत्रण के ढाँचे को आमूल रूप से बदलकर, यानी निजी मालिकाने और उससे उपजने वाले नाजायज़ अधिकारों की पूरी व्यवस्था को ख़त्म करके ही इस अँधेरगर्दी को मिटाया जा सकता है।

मज़दूर बिगुल, फरवरी 2017