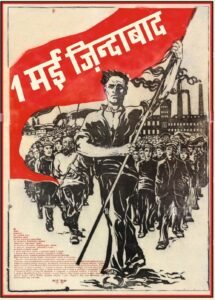

मई दिवस की है ललकार, लड़कर लेंगे सब अधिकार! मज़दूर साथियो, मई दिवस की क्रान्तिकारी विरासत को जानो…

प्रसेन

1 मई, अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर दिवस मेहनतकशों के कुर्बानी भरे संघर्ष और जीत की विरासत है। उस संघर्ष की निरन्तरता में एक अहम पड़ाव है, जो ग़ुलामी और शोषण के शुरू होने के साथ पैदा हुई थी और जिसे भविष्य में मज़दूरों के शोषण पर टिकी पूँजीवादी व्यवस्था के ख़ात्मे तक जाना है। आठ घण्टे काम, आठ घण्टे आराम और आठ घण्टे मनोरंजन की माँग पर अकूत कुर्बानियों से जन्मे मई दिवस ने पूरी दुनिया के मज़दूरों की तरफ़ से मालिकों और उसकी सरकार के सामने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि हम इन्सान हैं और हम मालिकों के मुनाफ़े की हवस पूरी करने के लिए जानवरों की तरह खटने को तैयार नहीं हैं। इस हक़ को हासिल करने के संघर्ष में अमेरिका के मज़दूरों और मज़दूर नेताओं ने सड़कों पर अपना ख़ून बहाया था और फाँसी का फन्दा चूमा था। मौत के सामने खड़े होकर भी वो अपनी माँगों पर दृढ़ थे और उन्होंने पूँजीपतियों और उसकी सरकार को चेतावनी दी थी कि यह जंगल की आग है जिसे वो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बुझा पायेंगे। हमारे इन क्रान्तिकारी पुरखों का यह संकल्प पूरी दुनिया में 8 घण्टे के कार्यदिवस की क़ानूनी मान्यता के रूप में साकार हुआ। 1 मई का दिन पूरी दुनिया के मज़दूर वर्ग के लिए अपनी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने और भविष्य में पूँजी की ग़ुलामी को हर-हमेशा के लिए इतिहास की कचरापेटी के हवाले करने हेतु अपनी तैयारियों को जाँचने-परखने और अपने संकल्प को ताज़ा करने का दिन बन गया।

लेकिन वर्तमान समय का सबसे बुरा पहलू यह है कि मज़दूर अपने ही क्रान्तिकारी पुरखों के संघर्ष की इस शानदार विरासत से परिचित नहीं है। बहुत से मज़दूरों के लिए यह बस छुट्टी या आराम करने या छूटे काम निपटाने का दिन बनकर रह गया है। हालाँकि इसमें मज़दूरों की ग़लती नहीं है। क्योंकि पूँजीपतियों की मीडिया और उसकी सरकार दिन-रात मज़दूरों से उनकी क्रान्तिकारी विरासत को छिपाने की साज़िश करती है। क्रान्तिकारी ताक़तों के देश स्तर पर फैलाव की कमी तथा मज़दूरों की बुरी भौतिक परिस्थितियों से यह समस्या और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ़ मज़दूर वर्ग से ग़द्दारी करने वाली सीटू, एटक, इंटक, एक्टू जैसी ट्रेड यूनियनों और फ़ासीवादी संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ द्वारा इसे रस्म अदायगी और विश्वकर्मा पूजा जैसे धार्मिक कार्यक्रम तक में बदल दिया गया है।

लेकिन वर्तमान समय का सबसे बुरा पहलू यह है कि मज़दूर अपने ही क्रान्तिकारी पुरखों के संघर्ष की इस शानदार विरासत से परिचित नहीं है। बहुत से मज़दूरों के लिए यह बस छुट्टी या आराम करने या छूटे काम निपटाने का दिन बनकर रह गया है। हालाँकि इसमें मज़दूरों की ग़लती नहीं है। क्योंकि पूँजीपतियों की मीडिया और उसकी सरकार दिन-रात मज़दूरों से उनकी क्रान्तिकारी विरासत को छिपाने की साज़िश करती है। क्रान्तिकारी ताक़तों के देश स्तर पर फैलाव की कमी तथा मज़दूरों की बुरी भौतिक परिस्थितियों से यह समस्या और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ़ मज़दूर वर्ग से ग़द्दारी करने वाली सीटू, एटक, इंटक, एक्टू जैसी ट्रेड यूनियनों और फ़ासीवादी संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ द्वारा इसे रस्म अदायगी और विश्वकर्मा पूजा जैसे धार्मिक कार्यक्रम तक में बदल दिया गया है।

मज़दूर वर्ग अपने क्रान्तिकारी अतीत को जाने बग़ैर वर्तमान समय में अपने संघर्ष को सही दिशा नहीं दे सकता और न ही अपनी मुक्ति की राह पर आगे क़दम बढ़ा सकता है। मई दिवस की विरासत को सहेजकर रखना हमारा फ़र्ज़ है और भविष्य के संघर्ष के लिये ऊर्जा का स्रोत भी। इसलिए मई दिवस की विरासत को हमें हर हाल में जानना चाहिये।

वास्तव में, पहले मज़दूरों के काम के घण्टे तय नहीं थे। ‘सूर्योदय से सूर्यास्त’ के नियम के मुताबिक़ उजाला होने से पहले मज़दूरों को कारख़ानों में पहुँच जाना पड़ता था और अँधेरा होने तक उनकी मेहनत को अच्छी तरह निचोड़कर ही मालिक जाने देते थे। मज़दूरों के काम के घण्टे 18 से 20 तक पहुँच जाते थे। काम के घण्टे बहुत अधिक होने का मज़दूरों के स्वास्थ्य और उम्र पर बहुत बुरा असर पड़ता था। ब्रिटेन के विभिन्न उद्योगों के सन्दर्भ में अलग-अलग जाँच-रिपोर्टों में मज़दूरों के बहुत-सी बीमारियों का शिकार होकर असमय मौत के मुँह में समा जाने का मूल कारण ‘बहुत ज़्यादा देर तक’ काम को बताया गया। 1806 में अमेरिका की सरकार ने फ़िलाडेल्फि़या के हड़ताली मोचियों के नेताओं पर साज़िश के मुक़दमे चलाये थे जिनसे यह बात सामने आयी थी कि मज़दूरों से उन्नीस से बीस घण्टे तक काम करवाया जा रहा है। यही बात 1834 में न्यूयार्क में नानबाइयों की हड़ताल में सामने आयी थी।

इस अमानवीय कार्यदिवस के ख़िलाफ़ उन्नीसवीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में आन्दोलन और हड़तालों की शुरुआत हो चुकी थी। कई जगहों पर दस घण्टे के कार्यदिवस की माँग ने आन्दोलन का स्वरूप ले लिया था। 1848 से पहले लियॉन शहर में औद्योगिक दंगे, सिलेसियाई बुनकरों का विद्रोह और इंग्लैण्ड के मज़दूरों का माँगपत्रक आन्दोलन इसके मुख्य उदाहरण हैं। कई जगहों पर जब यह माँग मान ली गयी तो मज़दूरों ने 8 घण्टे काम की माँग उठाना शुरू कर दिया। अमेरिका में 8 घण्टे के काम की माँग के सन्दर्भ में मार्क्स ने लिखा कि-“..दास प्रथा की मृत्यु हो जाने पर तुरन्त ही एक नए जीवन का उदय हुआ। गृह-युद्ध का पहला फल यह हुआ कि आठ घण्टे काम का आन्दोलन शुरू हो गया, जो रेल के इंजन की तूफ़ानी रफ़्तार से अटलांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक और न्यू इंगलैण्ड से कैलिफॉर्निया तक फैल गया।”

वह संघर्ष जिससे ‘मई दिवस’ का जन्म हुआ था, उसके पहले 1866 में अमेरिका में ‘नेशनल लेबर यूनियन’ ने अपने स्थापना समारोह में यह प्रतिज्ञा ली थी कि-“इस देश के श्रमिकों को पूँजीवादी ग़ुलामी से मुक्त करने के लिए, वर्तमान समय की पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अमेरिका के सभी राज्यों में आठ घण्टे के कार्यदिवस को सामान्य कार्यदिवस बनाने का क़ानून पास कराया जाए। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक हम अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं।” ‘आठ घण्टा दस्तों’ का निर्माण ‘नेशनल लेबर यूनियन’ द्वारा किये गये आन्दोलन का ही परिणाम था। इसी वर्ष सितम्बर में पहले इण्टरनेशनल की जेनेवा कांग्रेस में आठ घण्टे के कार्यदिवस की माँग निम्न रूप में दर्ज़ हुई-“काम के दिन की वैध सीमा तय करना एक प्राथमिक शर्त है जिसके बिना मज़दूर वर्ग की स्थिति में सुधार या उसकी मुक्ति का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता…यह कांग्रेस आठ घण्टे के कार्यदिवस का प्रस्ताव रखती है।” जेनेवा कांग्रेस ने इस माँग को पूरी दुनिया के मज़दूरों के आम मोर्चे के रूप में माना।

वास्तव में, मई दिवस का जन्म ‘द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ़ लेबर’ के 7 अक्टूबर 1884 में इस संगठन के चौथे सम्मेलन के उस आग्रह/प्रस्ताव का परिणाम था, जिसके तहत 1 मई 1886 से 8 घण्टे को वैध कार्यदिवस मानने की बात की गयी थी। फेडरेशन के 1885 के सम्मेलन में आने वाले साल की पहली मई को इस माँग के लिए हड़ताल पर जाने का संकल्प दोहराया गया। अपने संकल्प के मुताबिक़ मज़दूर पहली मई 1886 की महान हड़ताल की तैयारियों में जुट गये थे, लेकिन वास्तव में 1884 से 1885 में ही हड़तालों में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हो गयी थी। 1885 में हड़तालों में भाग लेने वाले मज़दूरों की संख्या 250000 थी जो 1886 में बढ़कर 600000 हो गयी। इस आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने अकुशल और असंगठित मज़दूरों को भी हड़ताल में खींच लिया था।

पहली मई, 1886 को अमेरिका के विभिन्न शहरों में शानदार हड़तालें हुईं। जबकि शिकागो जो कि हड़ताल का केन्द्र था, पूरा शहर ही थम गया। शिकागो की सड़कों पर मज़दूरों का सैलाब उमड़ पड़ा। मज़दूर वर्ग ने न केवल अपनी वर्ग एकता की शक्ति का इतना व्यापक और मज़बूत असर महसूस किया बल्कि मज़दूरों की एकजुट शक्ति को पूँजीपति वर्ग ने भी महसूस किया और उसके घुटने काँप गये। अमेरिका के मज़दूरों के 8 घण्टे काम का नारा पूरी दुनिया में गूँज उठा। मज़दूर वर्ग के इस ऐतिहासिक उभार को देखने के बाद मज़दूर वर्ग की मुक्ति का सिद्धान्त रचने वाले कार्ल मार्क्स के साथी एंगेल्स ने लिखा कि-“काश यह दिन देखने के लिए मार्क्स ज़िन्दा होते!”

इसके पहले कई देशों में 12 घण्टे या 10 घण्टे के काम के नियम बने थे। लेकिन उन नियमों में इतने छेद थे कि पूँजीपति वर्ग आसानी से मज़दूरों को 15-16 घण्टे तक खटा सकता था। लेकिन अमेरिका में 1 मई 1886 की हड़ताल में मज़दूरों की जुझारू एकजुटता से पूँजीपति वर्ग के सामने यह बात स्पष्ट हो गयी कि जल्द ही कुछ बड़ा दमनात्मक क़दम न उठाया गया तो 12 से 18 घण्टे के काम के दिन लद जायेंगे। मेहनत की लूट में कमी आने के डर से बौखलाये अमेरिकी पूँजीपति वर्ग के पक्ष में अमेरिकी सरकार ने “लोकतन्त्र” का लबादा उतार फेंका। पुलिस, न्यायपालिका, ख़ुफ़िया विभाग श्रम की लूट को निर्बाध रखने के लिए मज़दूरों के बर्बर दमन पर उतर आया।

1 मई के विशाल प्रदर्शन के बाद 3 मई को जब मैकार्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कम्पनी के मज़दूरों ने दो महीने से चल रहे लॉक आउट के विरोध में और आठ घण्टे काम के समर्थन में सभा का आयोजन किया तो निहत्थे मज़दूरों पर पुलिस द्वारा गोलियाँ चलायी गयीं। जिसमें 6 मज़दूर मारे गये और बहुत से घायल हुए। इस बर्बर पुलिस दमन के ख़िलाफ़ चार मई की शाम को शहर के मुख्य बाज़ार ‘हे मार्केट चौक’ में एक जनसभा रखी गयी। मीटिंग रात आठ बजे शुरू हुई। क़रीब तीन हज़ार लोगों के बीच मज़दूर नेता पार्सन्स और स्पाइस ने आह्वान किया कि वे एकजुट और संगठित रहकर पुलिस दमन का मुक़ाबला करें। मीटिंग ख़त्म होने वाली थी कि 180 पुलिसवाले वहाँ पहुँच गये। मज़दूर नेता पुलिस को बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह शान्तिपूर्ण सभा है, कि इसी बीच पुलिस के एक एजेण्ट ने भीड़ में बम फेंक दिया। बम विस्फोट में चार मज़दूर और सात पुलिस वाले मारे गये। इस घटना के बाद मज़दूरों पर पुलिस ने हमला बोल दिया। पूरे शिकागो में पुलिस ने मज़दूर बस्तियों, मज़दूर संगठनों के दफ्तरों, छापाखानों आदि में जबरदस्त छापे डाले। सैकड़ों लोगों को मामूली शक पर पीटा गया और बुरी तरह टॉर्चर किया गया।

सात मज़दूर नेताओं आगस्ट स्पाइस, जार्ज एंजेल, एडाल्फ फिशर, सैमुअल फील्डेन, माइकेल श्वाब, लुइस लिंग्ग और आस्कर नीबे को गिरफ़्तार कर लिया गया। अल्बर्ट पार्सन्स को पुलिस नहीं पकड़ पायी थी लेकिन मुक़दमे वाले दिन वे ख़ुद ही अपने मज़दूर साथियों के साथ कटघरे में खड़े होने के लिए अदालत पहुँच गये।

पूँजीवादी न्याय के लम्बे नाटक के बाद 20 अगस्त 1887 को शिकागो की अदालत ने अपना फैसला दिया। सात लोगों को सज़ाए-मौत और एक (नीबे) को पन्द्रह साल कैद बामशक्कत की सज़ा दी गयी। 11 नवम्बर 1887 को 4 मज़दूर नेता अल्बर्ट पार्सन्स, आगस्ट स्पाइस, जार्ज एंजेल, एडाल्फ फिशर को फाँसी दे दी गयी।

सारे अमेरिका और तमाम दूसरे देशों में इस क्रूर फैसले के ख़िलाफ़ भड़क उठी जनता के ग़ुस्से के दबाव में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अपील मानने से इन्कार कर दिया लेकिन बाद में इलिनाय प्रान्त के गर्वनर ने फील्डेन और श्वाब की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। जबकि 10 नवम्बर 1887 को सबसे कम उम्र के नेता लुइस लिंग्ग ने फाँसी से पहले कालकोठरी में आत्महत्या कर ली थी।

11 नवम्बर का दिन मज़दूर वर्ग के इतिहास में काला शुक्रवार था। अफ़सरों ने मज़दूर नेताओं की मौत का तमाशा देखने के लिए शिकागो के दो सौ अमीरों को बुला रखा था। लेकिन मज़दूरों को डर से काँपते हुए देखने की उनकी तमन्ना धरी की धरी रह गयी। वहाँ मौजूद एक पत्रकार ने बाद में लिखा : ”चारों मज़दूर नेता क्रान्तिकारी गीत गाते हुए फाँसी के तख्ते तक पहुँचे और शान के साथ अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये। फाँसी के फन्दे उनके गलों में डाल दिये गये। स्पाइस का फन्दा ज़्यादा सख़्त था, फिशर ने जब उसे ठीक किया तो स्पाइस ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। फिर स्पाइस ने चीखकर कहा, ‘एक समय आयेगा जब हमारी ख़ामोशी उन आवाज़ों से ज़्यादा ताक़तवर होगी जिन्हें तुम आज दबा रहे हो।…’

फिर पार्सन्स ने बोलना शुरू किया, ‘मेरी बात सुनो… अमेरिका के लोगो! मेरी बात सुनो… जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा…’ लेकिन इसी समय तख्ता खींच लिया गया।” 13 नवम्बर को चारों मज़दूर नेताओं की शवयात्रा ऊपर से शान्त लेकिन इस अन्याय के ख़िलाफ़ सीने में क्रोध की ज्वाला लिए मज़दूरों की एक विशाल रैली में बदल गयी। छह लाख से भी ज़्यादा लोग इन नायकों को आख़िरी सलाम देने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े।

1889 में द्वितीय इण्टरनेशनल ने, जो कि दुनियाभर की कम्युनिस्ट व मज़दूर पार्टियों का अन्तरराष्ट्रीय मंच था, पूरी दुनिया में 1 मई को अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर दिवस के रूप में मनाने का फ़ैसला किया क्योंकि यह मज़दूर वर्ग के राजनीतिक संघर्ष का एक प्रतीक बन चुका था। आने वाले दिनों में मज़दूर आन्दोलन के दबाव में दुनिया के तमाम देशों समेत भारत में भी काम के घण्टे 8 को क़ानूनी मान्यता दी गयी।

आठ घण्टे के कार्यदिवस की माँग को बुलन्द करने के साथ-साथ अमेरिका के मज़दूरों ने अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक माँगों को उठाया, जो उनकी राजनीतिक चेतना के महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। ये नारे थे-“अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर वर्ग की एकता ज़िन्दाबाद”, “साम्राज्यवादी युद्ध और औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करो”, राजनीतिक क़ैदियों को मुक्त करो”, “सार्वभौमिक मताधिकार दो”, “आन्दोलन करने का अधिकार दो”, “मज़दूरों को राजनीतिक और आर्थिक संगठन बनाने का अधिकार दो”।

मई दिवस की इस विरासत को जानने के बाद हमें यह सोचना है कि हमने अपने क्रान्तिकारी पुरखों के संघर्ष को आगे बढ़ाया है या हमने वो भी खो दिया है जो उन्होंने अपनी शहादत देकर आने वाली पीढ़ियों को दिया था। अमेरिका के मज़दूरों ने जब आठ घण्टे के काम की माँग की थी तब उस समय तकनीक और मशीनें आज की मशीनों और तकनीक के मुक़ाबले बहुत पिछड़ी हुई थीं। अब जबकि मशीनें और तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी हैं कि काम व समूचे माल के निर्माण को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर काम को सरल व तेज़ रफ़्तार से किया जाना सम्भव बना दिया गया है। तब मज़दूर की मज़दूरी का हिस्सा घटता जा रहा है और काम के घण्टे बढ़ते जा रहे हैं। 1984 में जहाँ कुल उत्पादन लागत का 45 प्रतिशत हिस्सा मज़दूरी के रूप में दिया जाता था वो 2010 तक घटकर 25 प्रतिशत रह गया। संगठित क्षेत्र में पैदा होने वाले हर 10 रुपये में मज़दूर वर्ग को केवल 23 पैसे मिलता है। ऑटो सेक्टर में एक विश्लेषण के अनुसार तकनीकी विकास के हिसाब से ऑटो सेक्टर का मज़दूर 8 घण्टे के कार्यदिवस में अपनी मज़दूरी के बराबर का मूल्य मात्र 1 घण्टे 12 मिनट में पैदा कर देता है, जबकि 6 घण्टे 48 मिनट मज़दूर बिना भुगतान के काम करता है। मज़दूरों की मेहनत की इसी लूट से एक ओर ग़रीबी और दूसरी ओर पूँजी का अम्बार खड़ा होता है।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट मुताबिक़, भारत में ग़रीबों की संख्या 23 करोड़ है जबकि दूसरी ओर वर्ष 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी जो 2022 में बढ़कर 166 हो गयी।1981 में भारत के सबसे ऊपर के 10 प्रतिशत अमीरों की सम्पदा देश की कुल सम्पदा की 45 फ़ीसदी थी जो 2012 में बढ़कर 63 फ़ीसदी और 2022 में बढ़कर 80 फ़ीसदी से भी अधिक हो गयी। सबसे ऊपर के 1 प्रतिशत धन्नासेठों के पास देश की 40 फ़ीसदी से भी अधिक सम्पदा इकट्ठी हो गयी है जबकि नीचे से 50 प्रतिशत लोगों के पास कुल सम्पदा का मात्र 3 फ़ीसदी है।

आज़ादी के बाद से केन्द्र व राज्य में चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, सभी ने पूँजीपति वर्ग के पक्ष में मज़दूरों के मेहनत की लूट का रास्ता ही सुगम बनाया है। लेकिन 1990-91 में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद और ख़ास-कर मोदी के सत्तासीन होने के बाद से मज़दूरों पर चौतरफ़ा हमला बोल दिया गया है। चार नए लेबर कोड के ज़रिये मज़दूरों के 8 घण्टे काम के नियम, यूनियन बनाने, कारख़ानों में सुरक्षा उपकरण आदि के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने लिए प्रशासन और पूँजीपतियों को वैध-अवैध तरीक़ा अपनाने की खुली छूट दे दी गयी है। जर्जर ढाँचे और सुरक्षा उपकरणों की कमी के चलते कारख़ाने असमय मृत्यु और अपंगता की जगहों में तब्दील हो गये हैं। हवादार खिड़कियाँ, ऊँची छत, दुर्घटना होने पर त्वरित बचाव के साधन नहीं हैं। अत्याधनिुक मशीनों पर तेज़ गति से काम करने, अधिक काम से होने वाली थकान और मालिकों द्वारा स्पीड कम न होने देने के लिए सेंसर हटा देने आदि से दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गयी है। असगंठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों को न तो ई.एस.आई. की कोई सुविधा है न ही बीमा आदि की। ‘श्रम और रोज़गार मन्त्रालय’ के आँकडों के अनुसार 2014 से 2016 के बीच पूरे देश के कारख़ानों में हर दिन 3 के औसत से 3562 मज़दूरों की दुर्घटनाओं में मौत हो गयी, जबकि इस अवधि में 51000 से अधिक मज़दूर घायल हुये। इन आँकडों में अनौपचारिक क्षेत्र में होने वाली बहुत-सी दुर्घटनायें शामिल नहीं हैं।

ग्रामीण मज़दूरों की स्थिति और भी बुरी है। खेतों, भट्ठों, भवन निर्माण आदि में काम करने वाले बहुत से मज़दूर 250 से 400 रुपये तक के रेट से काम करने पर मजबूर हैं। जो भी श्रम क़ानून हैं उनके भी दायरे से ग्रामीण मज़दूर बाहर हैं। ‘मनरेगा’ के तहत पूरे देश में पंजीकृत लगभग 13 करोड़ मनरेगा मज़दूरों की दैनिक मज़दूरी अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा 200 से 250 रुपये तक निर्धारित किया गया है। 100 दिन के 200-250 रुपये की दर से आय में किसी परिवार का गुज़ारा चल सकने की बात सोचना ही मूर्खता है। जबकि स्थिति यह है कि 100 दिन की जगह 30-40 दिन से ज़्यादा काम मिल ही नहीं रहा है। मोदी सरकार द्वारा इस योजना में किये जा रहे ख़र्च को निरन्तर घटाया जा रहा है। इसी तरह गाँवों-शहरों में काम करने वाली आँगनवाड़ी, आशा जैसे स्कीम वर्करों की बुरी स्थिति है। पूरे देश में लगभग 39 लाख स्कीम वर्कर्स काम कर रहे हैं। नियमित और अतिआवश्यक काम करने वाले इन स्कीम वर्करों को सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती और बहुत मामली-सा मेहनताना देती है। इसी तरह जनता के ख़ून-पसीने की कमाई से खड़े हुए सरकारी विभागों को एक—एक कर मोदी सरकार द्वारा निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है। पेंशन की पुरानी स्कीम 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही ख़त्म कर दी गयी थी। सरकारी विभागों के खाली पदों को ख़त्म किया जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या कम होने से कर्मचारियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है।

कुल मिलाकर, हर तरह की मेहनत करने वालों पर मोदी सरकार का कहर बरस रहा है। लेकिन भाजपा के अलावा कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, लिबरेशन जैसी पार्टियों और इनकी यूनियनों से किसी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। बड़े-छोटे पूँजीपतियों के चन्दों से चलने वाली इन पार्टियों की अदला-बदली से मज़दूरों की ज़िन्दगी बेहतर होने की जगह बदतर ही हुई है।

मज़दूरों को पूँजीपति वर्ग की पार्टियों और उनकी ट्रेड यूनियनों के भ्रमजाल से मुक्त होकर सबसे पहले यह बात समझनी होगी कि आख़िर उनकी मेहनत की लूट को सम्भव कौन बनाता है? वास्तव में, पूँजीपति वर्ग की लूट को सरकार, उसकी मशीनरी, पुलिस-फ़ौज आदि सम्भव बनाती है। जब तक यह पूँजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक मज़दूर वर्ग मेहनत की लूट से मुक्ति नहीं पा सकता। मज़दूर वर्ग की वास्तविक मुक्ति तभी सम्भव है, जबकि इस मुनाफ़ा-केन्द्रित पूँजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर मेहनतकशों के सामहिूक मालिकाने की व्यवस्था क़ायम हो, राज-काज पर मज़दूर वर्ग के प्रतिनिधि क़ाबिज़ हों और फ़ैसला लेने की ताक़त उनके हाथ में हो। शहीदेआज़म भगतसिंह जैसे महान क्रान्तिकारी ऐसे ही समाज के निर्माण के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे।

मज़दूर वर्ग को अपने क्रान्तिकारी अतीत को जानना होगा, अपनी वर्गीय एकता की ताक़त को समझना होगा, पूँजीवादी व्यवस्था और उसके प्रतिनिधियों के हथकण्डों की समझ हासिल करनी होगी। पूँजीवादी/संशोधनवादी यूनियनों के द्वारा दुअन्नी-चवन्नी की लड़ाई में उलझाए जाने और उसे भी खोते जाने से कमज़ोर हुए आत्मविश्वास को फिर से हासिल करना होगा। मज़दूरों को यह बात समझनी होगी कि पूँजीपति वर्ग मुनाफ़े की गिरती दर को बरक़रार रखने के लिए वर्तमान समय में फ़ासीवादी भाजपा व संघ परिवार की शरण में गया है। फ़ासीवादी भाजपा सरकार एक तरफ़ मज़दूरों के हक़ों को छीनती जा रही है दूसरी ओर उनके हक़ में बोलने वालों का निर्ममता से दमन कर रही है। मज़दूर वर्ग को अपने वर्गीय हितों के आधार पर एकजुट होने से रोकने के लिए फ़ासीवादी ताक़तों ने पूरे देश को साम्प्रदायिक उन्माद में झोंक दिया है। इसके अलावा जाति, क्षेत्र, भाषा, अन्धराष्ट्रवाद की विभाजनकारी राजनीति को मज़दूरों की वर्गीय एकता को बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मज़दूर वर्ग को इस साज़िश को समझना होगा और अपने वर्ग हितों के आधार पर राजनीतिक तौर पर लामबन्द होना होगा।

मज़दूर वर्ग को पूँजी की सत्ता को ध्वस्त करने की निर्णायक लड़ाई तक पहुँचने के लिए उन अधिकारों के लिए संगठित होना होगा, जिसको देने की बात यह पूँजीवादी व्यवस्था और संविधान करता है, लेकिन देता नहीं। इन अधिकारों को हासिल करने और अपने हक़ों को बढ़ाने की लड़ाई के अनुभवों से और क्रान्ति के विज्ञान के ज़रिये ही मज़दूर यह भी सीख सकेंगे कि अपने दूरगामी लक्ष्य को कैसे हासिल करना है।

मज़दूर बिगुल, मई 2025