क्रान्तिकारी मज़दूर शिक्षणमाला – 24 : मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त : खण्ड-2

अध्याय – 1

पूँजी के परिपथ (सर्किट)

अभिनव

इस लेखमाला की सभी किश्तें इस लिंक से पढें

इस खण्ड के प्रकाशकीय (‘मज़दूर बिगुल’ के पिछले अंक में प्रकाशित – सं.) में हम पढ़ चुके हैं कि मार्क्स का विश्लेषण पूँजी के दूसरे खण्ड में उत्पादन के क्षेत्र से संचरण के क्षेत्र में जाता है। मार्क्स ने पूँजी के पहले खण्ड में ही बताया था कि पूँजी संचरण में पूँजी बनती है, लेकिन संचरण से पूँजी नहीं बनती। यानी, वह मुद्रा की ऐसी मात्रा जो अपने मूल्य से ज़्यादा मूल्य पैदा कर सकती है, संचरण के क्षेत्र में बनती है, लेकिन वह संचरण के क्षेत्र में होने वाली गतिवधि से पूँजी में तब्दील नहीं होती क्योंकि मूल्य व बेशी मूल्य उत्पादन के क्षेत्र में पैदा होता है, विनिमय या संचरण के क्षेत्र में नहीं। लेकिन संचरण के क्षेत्र में होने वाला पहला विनिमय ही उत्पादन में बेशी मूल्य के पैदा होने की पूर्वशर्तों को पूरा करता है। मार्क्स दूसरे खण्ड के पहले हिस्से में पूँजी के परिपथों पर विस्तार में चर्चा करते हैं। इसी प्रक्रिया में वे उन रूपों की चीर-फाड़ करते हैं जो पूँजी अपने संचरण की समूची प्रक्रिया में लेती है। हम इस पुस्तक के दूसरे खण्ड के इस पहले अध्याय में मार्क्स के इस विश्लेषण को समझने से ही शुरुआत करेंगे।

पूँजी के संचरण के क्षेत्र की विशिष्टता क्या है? यह विशिष्टता है वे भिन्न रूप जो पूँजी अपने उत्पादन व पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। ये रूप हैं मुद्रा-पूँजी, माल-पूँजी और उत्पादक-पूँजी। इस प्रक्रिया में पूँजी दो प्रमुख क्षेत्रों से गुज़रती है : उत्पादन का क्षेत्र और संचरण का क्षेत्र। संचरण के क्षेत्र में पूँजी मुद्रा-पूँजी से माल-पूँजी और माल-पूँजी से मुद्रा-पूँजी में रूपान्तरित होती है। यह रूपान्तरण माल और मुद्रा के बीच होने वाले विनिमय के ज़रिये सम्पन्न होता है। वहीं दूसरी ओर, उत्पादन के क्षेत्र में पूँजी उत्पादक-पूँजी का स्वरूप ग्रहण करती है। यहाँ उत्पादन के साधनों और श्रमशक्ति के रूप में मौजूद पूँजी का भौतिक तौर पर रूपान्तरण हो जाता है और वह उत्पादित माल का रूप लेती है, लेकिन ऐसे माल का रूप जिसका मूल्य उसके उत्पादन में ख़र्च हुई श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों के कुल मूल्य से ज़्यादा होता है। यानी उसका मूल्य-संवर्धन हो चुका होता है।

मार्क्स बताते हैं कि इनमें से संचरण के क्षेत्र में होने वाले रूपान्तरण महज़ औपचारिक रूपान्तरण होते हैं। वजह यह कि इसमें बस माल-पूँजी विनिमय की प्रक्रिया के द्वारा मुद्रा-पूँजी में तब्दील हो जाती है और मुद्रा-पूँजी विनिमय के ज़रिये माल-पूँजी में तब्दील हो जाती है। उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी, यह औपचारिक बदलाव केवल रूप के धरातल पर होता है। इसके विपरीत, उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला रूपान्तरण महज़ औपचारिक नहीं होता है, बल्कि सारभूत होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में न सिर्फ उत्पादन के कारकों का भौतिक रूपान्तरण होता है, बल्कि बेशी मूल्य के पैदा होने के साथ उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है।

मार्क्स वास्तव में जिस चीज़ को औद्योगिक पूँजी का परिपथ (सर्किट) बताते हैं वह दरअसल संचरण और उत्पादन के क्षेत्रों में पूँजी द्वारा ग्रहण किये जाने वाले विभिन्न रूपों की सम्पूर्णता और एकता को प्रदर्शित करता है। औद्योगिक पूँजी का यह परिपथ निरन्तर जारी रहता है, लेकिन विश्लेषण के लिए मार्क्स इन्हें पूँजी द्वारा लिए जाने वाले तीनों रूपों के अनुसार तीन हिस्सों में तोड़कर पेश करते हैं : मुद्रा-पूँजी का सर्किट, उत्पादक-पूँजी का सर्किट और माल-पूँजी का सर्किट। पहले दो सर्किटों का इस्तेमाल पूँजी के दूसरे खण्ड में मार्क्स पूँजी के टर्नओवर की व्याख्या करने के लिए करते हैं, जबकि तीसरे सर्किट, यानी माल-पूँजी के सर्किट के ज़रिये मार्क्स दूसरे खण्ड के तीसरे हिस्से में उन स्थितियों को स्पष्ट करते हैं जिनकी मौजूदगी में समूची सामाजिक पूँजी का पुनरुत्पादन हो सकता है।

मुद्रा-पूँजी का परिपथ

मुद्रा-पूँजी का परिपथ कुछ बुनियादी अर्थों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस सर्किट को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? मार्क्स विस्तार से इसके महत्व के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमें याद कर लेना चाहिए कि आम तौर पर पूँजी का सूत्र क्या है? हमने इस पुस्तक के पहले खण्ड में ही देखा था कि आम तौर पर, पूँजी का सामान्य सूत्र यह था :

M – C – M’

मुद्रा – माल – मुद्रा’

यानी, पूँजीपति पूँजी लगाता है, माल ख़रीदता है, और फिर माल को उससे ज़्यादा क़ीमत पर बेचता है, जितनी क़ीमत पर उसने उसे ख़रीदा था। यानी, सस्ता ख़रीदना और महँगा बेचना। यह आम तौर पर पूँजी का सूत्र है। महज़ इस सूत्र से ही अभी हम बेशी मूल्य के स्रोत को और इस प्रकार मुनाफ़े के स्रोत को नहीं जान पाते हैं। यह सूत्र केवल संचरण के क्षेत्र में होने वाले औपचारिक रूपान्तरणों को ही अभिव्यक्त करता है। यानी, मुद्रा द्वारा माल का रूप लेना और फिर माल द्वारा मुद्रा का रूप लेना। यहाँ अभी हमें बेशी मूल्य के पैदा होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि इस सूत्र में उत्पादन के क्षेत्र में होने वाले सारभूत परिवर्तनों के बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया जाता है, यानी बेशी मूल्य के उत्पादन के बारे में, मूल्य-संवर्धन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। वह हमें केवल औद्योगिक पूँजी के समूचे परिपथ को देखकर ही पता चलता है। मार्क्स पूँजी के इस आम सूत्र को औद्योगिक पूँजी के लिए विस्तारित करते हैं। अब यही सूत्र इस प्रकार दिखता है :

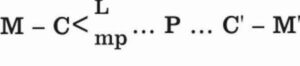

M – C … P … C’ – M’

मुद्रा – माल … उत्पादन … माल’ – मुद्रा’

इस सर्किट में हम पूँजी के ही औपचारिक रूपान्तरणों और सारभूत रूपान्तरण को देखते हैं, जो संचरण के अलग-अलग चरणों और उत्पादन के चरण में अलग-अलग रूप ग्रहण करती है। यह परिपथ मुद्रा-पूँजी से ही शुरू होता है और फिर मुद्रा-पूँजी पर ही ख़त्म होता है। इस रूप में यह पूँजीवादी उत्पादन के बुनियादी लक्ष्य को अभिव्यक्त करता है : मुनाफ़ा हासिल करना, पूँजी की एक निश्चित मात्रा का निवेश कर उस पर मुनाफ़ा प्राप्त करना। C और P के बीच में और फिर P और C’ के बीच में मौजूद बिन्दु यानी ‘…’ संचरण की प्रक्रिया में पड़ने वाले उत्पादन के विघ्न या रुकावट को दिखलाते हैं। यह एक अपरिहार्य बाधा है, जिससे पूँजी बच नहीं सकती क्योंकि बेशी मूल्य का उत्पादन संचरण यानी ख़रीद-फ़रोख़्त और बिकवाली में आने वाली इसी रुकावट के दौरान होता है।

पूँजीपति तो ज़रूर ही चाहेगा कि वह बस मालों को सस्ता ख़रीदे और फिर उन्हीं मालों को महँगा बेच दे! लेकिन सामाजिक तौर पर पूँजी के लिए ऐसा सम्भव नहीं होता।

व्यापारिक पूँजीपति को ऐसा दिखता है कि वह वास्तव में बस मालों को सस्ता ख़रीद रहा है और फिर उन्हें महँगा बेच रहा है। उसे लगता है कि उसके मुनाफ़े का स्रोत सस्ता ख़रीदने और महँगा बेचने की उसकी चतुराई है। लेकिन ऐसा सिर्फ़ इसलिए दिखता है क्योंकि औद्योगिक पूँजीपति उत्पादन के साधनों और श्रमशक्ति का उत्पादक उपभोग करके, यानी उत्पादन में उन्हें ख़र्च करके, बेशी मूल्य का उत्पादन और विनियोजन कर चुका है और वह अपने बेशी मूल्य का ही एक हिस्सा व्यापारिक पूँजीपति को उसके व्यापारिक मुनाफ़े या कमीशन के तौर पर देता है। नतीजतन, व्यापारिक पूँजीपति को अपनी पूँजी का परिपथ केवल M – C – M’ के रूप में ही नज़र आता है। साधारण माल उत्पादन की स्थिति में व्यापारी और साधारण माल उत्पादक का रिश्ता अलग है। यहाँ व्यापारी साधारण माल उत्पादक से उसके माल को असमान विनिमय के रिश्ते के आधार पर उसके मूल्य से कम मूल्य पर ख़रीदता है, जो कि साधारण माल उत्पादकों के तबाह करने वाले तमाम कारकों में से एक होता है। यहाँ अभी श्रमशक्ति माल नहीं बनी है, श्रम प्रक्रिया पूँजी के मातहत नहीं आयी है, बेशी मूल्य की श्रेणी ही अभी अप्रासंगिक है क्योंकि उसकी परिभाषा ही मूल्य की उस मात्रा के उत्पादन से सम्भव होती है जो कि श्रमशक्ति के मूल्य से ऊपर होता है। लेकिन पूँजीवादी माल उत्पादन की स्थिति में व्यापारिक पूँजीपति उद्यमी पूँजीपति से उसके द्वारा विनियोजित बेशी मूल्य का एक हिस्सा लेता है। यह औद्योगिक पूँजीपति के लिए फ़ायदेमन्द होता है क्योंकि इससे संचरण की लागत कम हो जाती है। वजह यह कि व्यापारिक पूँजीपति बहुत-से पूँजीपतियों की माल-पूँजी को बेचकर उसका मुद्रा के रूप में वास्तवीकरण करता है और अगर हर पूँजीपति को अपना माल स्वयं बेचना पड़ता तो उसकी लागत कहीं ज़्यादा होती। साथ ही, तमाम पूँजीपतियों को पहले अपना माल पूरा बिकने का इन्तज़ार करना पड़ता और उसके बाद ही वह पूँजीवादी पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को शुरू कर पाता। व्यापारिक पूँजीपति इस सीमा को समाप्त कर देता है, बहुत-से उद्यमी पूँजीपतियों से उनकी माल-पूँजी को थोक में ख़रीदता है, उसका वास्तवीकरण करता है और बदले में मज़दूरों को लूटकर हासिल किये गये बेशी मूल्य का एक हिस्सा हस्तगत करता है। इसके बावजूद, औद्योगिक पूँजीपति और आम तौर पर उद्यमी पूँजीपति फ़ायदे में रहता है, क्योंकि वैयक्तिक संचरण लागत से पूँजीपति वर्ग में समाजीकृत संचरण की लागत कहीं कम होती है। इसे मार्क्स पूँजीपति वर्ग के बीच मौजूद श्रम-विभाजन कहते हैं, जिसके तहत मज़दूरों का शोषण कर लूटे गये बेशी मूल्य का पूँजीपति वर्ग के अलग-अलग हिस्सों में पुनर्वितरण मात्र होता है। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि व्यापारिक पूँजीपति को केवल M – C –M’ ही नज़र आता है क्योंकि वह उद्यमी पूँजीपति नहीं है और उत्पादन के क्षेत्र से उसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं है।

सूदखोर पूँजीपति को तो बीच में माल ख़रीदने की मंज़िल से भी नहीं गुज़रना पड़ता! यानी ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ मुद्रा को माल में तब्दील होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती! वह तो मानो बस पैसे से ज़्यादा पैसा बना रहा होता है! वह उधार लेने वाले को मुद्रा की एक मात्रा देता है और बदले में एक निश्चित समय के बाद उधार लेने वाला उसे मुद्रा की उससे ज़्यादा मात्रा उसे वापस कर देता है, यानी ब्याज समेत मूलधन वापस कर देता है। देखने में ऐसा लगता है कि पैसे से ही ज़्यादा पैसा बनाया जा रहा है। उत्पादन की प्रक्रिया से गुज़रना तो दूर, बीच में मुद्रा को माल का रूप लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती! सूदखोर पूँजी का सूत्र हमारे सामने M – M’ के रूप में प्रकट होता है। यह आँखों को सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला, यानी सबसे ज़्यादा विचारधारात्मक रूप है। लेकिन जब हम इस मसले को थोड़ा क़रीबी से देखते हैं तो हम पाते हैं ब्याज का स्रोत भी मज़दूरों की श्रमशक्ति के शोषण के ज़रिये पैदा होने वाला बेशी मूल्य ही है। उधार लेने वाला यदि मज़दूर है, तो वह अपनी मज़दूरी से ही उधार ब्याज समेत वापस करता है। यानी यहाँ सूदखोर का मुनाफ़ा मज़दूर की मज़दूरी से कटौती के तौर पर आता है। मज़दूरी स्वयं परिवर्तनशील पूँजी से ही आती है, जो कि पूँजीपति मज़दूर को देता है और यह पूँजी और कुछ नहीं बल्कि मृत श्रम ही है। अगर उधार लेने वाला पूँजीपति है, तो वह उधार लेकर उसका निवेश करता है, उत्पादन के साधन ख़रीदता है, श्रमशक्ति ख़रीदता है, इन मालों का उत्पादक उपभोग करता है और नतीजतन बेशी मूल्य का उत्पादन और विनियोजन करता है। अन्तत: वह अपने द्वारा विनियोजित बेशी मूल्य से ही सूदखोर पूँजीपति को ब्याज देता है। हम यहाँ प्राक्-पूँजीवादी व्यवस्था में सूदखोर और साधारण माल उत्पादक के रिश्ते पर विस्तार में नहीं जायेंगे। उसके बारे में हम इस पुस्तक के पहले खण्ड में चर्चा कर चुके हैं। अभी बस इतना याद दिला देना है कि सूदखोरी द्वारा लूट भी माल उत्पादकों की तबाही-बरबादी को त्वरण देने वाला एक अहम कारक होता है। बहरहाल, इतना स्पष्ट है कि सूदखोर पूँजी का रूप यानी M – M’ सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला, यानी विचारधारात्मक हैं जहाँ मुद्रा में कोई ऐसी दैवीय शक्ति अन्तर्निहित प्रतीत होती है, जो स्वयं ही अधिक मुद्रा पैदा कर रही है।

लेकिन जैसे ही हम मसले की वैज्ञानिक चीर-फाड़ करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक मुनाफ़े का स्रोत भी मज़दूरों के शोषण से पैदा होने वाला बेशी मूल्य है और ब्याज या सूद का स्रोत भी मज़दूरों के शोषण से पैदा होने वाला बेशी मूल्य ही है। बेशी मूल्य के उत्पादन की प्रक्रिया को हम औद्योगिक पूँजी के परिपथ में देखते हैं। इसी परिपथ को मार्क्स M – C … P … C’ – M’ के रूप में पेश करते हैं। अब इस परिपथ को हम चरणबद्ध प्रक्रिया में समझते हैं।

पहला चरण : M – C

सबसे पहले पूँजीपति मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के साथ श्रम बाज़ार और माल बाज़ार में प्रकट होता है। यहाँ वह मुद्रा से निश्चित प्रकार के मालों को ख़रीदता है, यानी उसकी मुद्रा माल में तब्दील हो जाती है। ये माल क्या हैं? ये माल हैं उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति। यह संचरण के क्षेत्र में होने वाला पहला औपचारिक रूपान्तरण है। स्पष्ट है कि मुद्रा-पूँजी का परिपथ मुद्रा से शुरू होता है और नतीजतन संचरण के क्षेत्र में ही शुरू हो सकता है। M – C संचरण के क्षेत्र में होने वाले इस पहले रूपान्तरण को दर्शाता है, जिसमें कि पूँजीपति अपने हाथ में मौजूद मुद्रा-पूँजी के ज़रिये उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति को ख़रीदता है। यानी, M – C को इस रूप में विघटित करके या तोड़ कर देखा जा सकता है : M – L और M – mp, जहाँ L श्रमशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जबकि mp उत्पादन के साधनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस पहली कार्रवाई को हम विस्तारित करके निम्न रूप में दिखला सकते हैं :

ऐसे में, मुद्रा-पूँजी के पूरे परिपथ को निम्न रूप में संशोधित करके लिखा जा सकता है:

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पूँजीपति पहले उत्पादन के साधनों यानी मशीनरी, कच्चे माल, कारख़ाने की इमारत आदि का इन्तज़ाम करता है और उसके बाद ही श्रमशक्ति ख़रीदता है। कारण स्पष्ट है : श्रमशक्ति को ख़रीदने के बाद, यानी मज़दूरों को भाड़े पर रखने के बाद वह उन्हें ख़ाली नहीं बैठे रहने दे सकता है। वह एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ‘श्रम की क़ीमत’ यानी मज़दूरी (पूँजीवादी समाज में श्रमशक्ति का मूल्य यही रूप लेता है, जैसा कि हम इस पुस्तक के पहले खण्ड में देख चुके हैं) पर मज़दूरों को भाड़े पर रखता है। ऐसे में, जब वह मज़दूरों को भाड़े पर रखता है तो उसके पास उत्पादन के सभी साधन उत्पादक उपभोग के लिए तैयार होने चाहिए।

दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूँजीपति उत्पादन की जिस शाखा में पूँजी का निवेश करता है, उसमें उत्पादन की तकनोलॉजिकल स्थितियों के अनुसार ही वह ख़रीदे जाने वाले उत्पादन के साधनों के परिमाण व श्रमशक्ति के परिमाण का अनुपात, यानी उत्पादन के साधनों की मात्रा व मज़दूरों की संख्या का अनुपात निर्धारित करता है। उत्पादन की हर शाखा में तकनीकी विकास और श्रम की उत्पादकता के दिये गये औसत स्तर के अनुसार यह अनुपात निर्धारित होता है। यानी, उसकी ख़रीद मनमाने आधार पर नहीं निर्धारित होती है, बल्कि उसकी कुल मात्रा और उसके तत्वों का आपसी अनुपात उसकी पूँजी के परिमाण, उद्योग की उस शाखा की तकनीकी स्थिति व श्रम की उत्पादकता से तय होता है। मार्क्स लिखते हैं:

“इस प्रकार

महज़ एक गुणात्मक सम्बन्ध को नहीं दिखलाता है जिसमें मुद्रा की एक निश्चित मात्रा, मसलन 422 पाउण्ड, को उत्पादन के साधनों में और श्रमशक्ति में रूपान्तरित किया जाता है, बल्कि यह श्रमशक्ति L और उत्पादन के साधनों mp पर ख़र्च होने वाली मुद्रा के हिस्सों के बीच के एक परिमाणात्मक सम्बन्ध को भी दिखलाता है, और यह अनुपात शुरू से ही भाड़े पर रखे जाने वाले मज़दूरों द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त या बेशी श्रम से निर्धारित होता है।

“मिसाल के तौर पर, अगर किसी कताई मिल में पचास मज़दूरों की साप्ताहिक मज़दूरी 50 पाउण्ड बैठती है, तो उत्पादन के साधनों पर 372 पाउण्ड ख़र्च करना आवश्यक होगा, अगर 3000 घण्टों का कार्य-सप्ताह (यानी अगर 50 मज़दूर हफ्ते में 6 दिन रोज़ 10 घण्टा काम करें – अनु.), जिसमें से 1500 घण्टे बेशी श्रम के हैं, 372 पाउण्ड बराबर मूल्य के उत्पादन के साधनों को धागे में रूपान्तरित करता है…

“…दूसरे शब्दों में कहें तो उत्पादन के साधन मात्रा में श्रम की उस मात्रा को सोखने के लिए पर्याप्त होने चाहिए जिन्हें उत्पादों में तब्दील किया जाना है। अगर पर्याप्त उत्पादन के साधन मौजूद नहीं होंगे, तो ख़रीदार उस बेशी श्रम का कोई इस्तेमाल नहीं कर पायेगा जो उसके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल करने के उसके अधिकार का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर उत्पादन के साधन उपयोग करने योग्य श्रम से अधिक मात्रा में मौजूद होंगे, तो ये श्रम द्वारा सन्तृप्त नहीं हो पायेंगे और उत्पादों में तब्दील नहीं किये जा सकेंगे।” (मार्क्स, कार्ल. 1992. पूँजी, खण्ड-2, पेंगुइन, लन्दन, अंग्रेज़ी संस्करण, पृ. 110-111, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

इस पहले चरण के पूरे होने के साथ ही पूँजीपति के हाथों में वे सभी चीज़ें होती हैं जो उसके मुनाफ़े के लिए ज़रूरी होती हैं : उसके पास उत्पादन के साधन होते हैं जिन्हें उत्पादों में, यानी मालों में, तब्दील किया जाना होता है; उसके पास श्रमशक्ति होती है जो स्वयं अपने पुनरुत्पादन में लगने वाले श्रम की मात्रा से ज़्यादा श्रम अपने उत्पादक उपभोग की प्रक्रिया में दे सकती है और इस प्रकार अपने मूल्य से ज़्यादा मूल्य, बेशी मूल्य, पैदा कर सकती है। उसके द्वारा निवेशित मुद्रा-पूँजी रूपान्तरित होकर अब एक ऐसे रूप में उसके पास मौजूद है, जिनके उत्पादक उपभोग का नतीजा होगा बेशी मूल्य का उत्पादन। यानी, वह अब उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति के रूप में उसके पास मौजूद है। इसे ही मार्क्स उत्पादक पूँजी (P) की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार जब हम के इस चरण को देखते हैं और इसे पूँजी के समूचे परिपथ के अंग के तौर पर और इस परिपथ के अन्य चरणों के साथ इसके सम्बन्धों के साथ देखते हैं, तो हम इसे महज़ आम तौर पर माल संचरण के एक चरण के रूप में नहीं देखते हैं जिसमें कि मुद्रा की एक मात्रा उतने मूल्य के मालों का रूप ले रही होती है। वास्तव में, यहाँ हम पूँजी मूल्य (capital value) यानी एक निश्चित मूल्य रखने वाली पूँजी को मुद्रा-पूँजी से उत्पादक-पूँजी में तब्दील होते हुए देखते हैं। यहाँ वह कौन-सी चीज़ है जो मुद्रा की एक निश्चित मात्रा पूँजी में तब्दील कर देती है? यहाँ साधारण माल संचरण से भिन्न अगर मुद्रा पूँजी के रूप में प्रकट हो रही है तो क्यों? इसे समझना यहाँ महत्वपूर्ण है।

एक निश्चित मूल्य की पूँजी या ‘पूँजी मूल्य’ यहाँ मुद्रा के रूप में प्रकट हो रही है। मुद्रा के रूप में पूँजी यहाँ वही चीज़ें कर सकती है जो कि मुद्रा के प्रकार्य होते हैं, यानी ख़रीदना व भुगतान के माध्यम की भूमिका अदा करना। यानी, मुद्रा-पूँजी वही काम कर सकती है, जिसकी इजाज़त मुद्रा के प्रकार्य (functions) उसे देते हैं। यहाँ मुद्रा-पूँजी में ये प्रकार्य पूरे करने की क्षमता इस वजह से नहीं है कि वह पूँजी है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि वह मुद्रा रूप में है। तो फिर वह कौन-सी चीज़ है, जो मुद्रा की एक निश्चित मात्रा को यहाँ पूँजी में तब्दील कर रही है?

मुद्रा से विनिमय कर पूँजीपति मज़दूर की श्रमशक्ति को ख़रीदता है, जो स्वयं एक माल बन चुकी है। वैसे तो यह मुद्रा का माल में रूपान्तरण है, जो कि साधारण माल संचरण में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो माल ख़रीदा जा रहा है और फिर उसका जिस लक्ष्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, वह मुद्रा की इस मात्रा को पूँजी में तब्दील कर देता है। मज़दूर के लिए यह विनिमय वास्तव में साधारण माल संचरण का ही रूप ग्रहण करता है। जो प्रक्रिया पूँजीपति के नज़रिये से M – C के रूप में, या M – L के रूप में प्रकट होती है, वह मज़दूर के लिए L – M या C – M के रूप में प्रकट होती है। मज़दूर अपनी श्रमशक्ति को बेचता है, जो कि उसका विशिष्ट माल है। वह उसके बदले में मिलने वाली मज़दूरी से अपने लिए आवश्यक मालों को ख़रीदता है। यानी वह दूसरे रूपान्तरण को इस रूप में अंजाम देता है : M – C। नतीजतन, उसके लिए संचरण का रूप वही हुआ जो साधारण माल संचरण का रूप होता है: C(L) – M – C।

पूँजीपति की मुद्रा की इस विशिष्ट मात्रा को जो चीज़ पूँजी बनाती है, वह है उसका उन मालों में रूपान्तरण, जो अपने प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप में उत्पादक पूँजी के तत्वों का निर्माण करते हैं, यानी उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति, जिनके उत्पादक उपभोग का नतीजा होता है मूल पूँजी मूल्य ही नहीं बल्कि बेशी मूल्य से लदे माल का उत्पादन। इसमें भी सबसे अहम पहलू है पूँजीपति द्वारा श्रमशक्ति का ख़रीदा जाना क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय तत्व श्रम होता है, न कि उत्पादन के साधन। यह श्रमशक्ति ही है जो अपने उत्पादक उपभोग की प्रक्रिया में जीवित श्रम देती है जो कि उत्पादन के साधनों का उत्पादक उपभोग कर उन्हें ऐसे मालों में तब्दील कर देते हैं, जिनका मूल्य श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों के कुल मूल्य से ज़्यादा होता है। मार्क्स लिखते हैं:

“M – L मुद्रा पूँजी के उत्पादक पूँजी में तब्दील होने का सबसे चारित्रिक क्षण होता है, क्योंकि यह वह सारभूत पूर्वशर्त है जिसके बिना मुद्रा-रूप में निवेशित मूल्य वास्तव में पूँजी में रूपान्तरित हो ही नहीं सकता, यानी ऐसे मूल्य में जो बेशी मूल्य पैदा करता हो। M – mp केवल M – L के ज़रिये ख़रीदी गयी श्रम की मात्रा के वास्तवीकरण के लिए ज़रूरी है। इसीलिए M – L को पहले खण्ड के दूसरे भाग, ‘मुद्रा का पूँजी में रूपान्तरण’ में इस दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था।” (वही, पृ. 113, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

यहाँ ग़ौरतलब है कि श्रमशक्ति का मुद्रा से विनिमय अपने आप में किसी भी अन्य माल के मुद्रा से विनिमय से भिन्न नहीं है। जो चीज़ इस विनिमय को विशिष्ट बनाती है, वह स्वयं विनिमय की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह बात है कि श्रमशक्ति की एक माल में तब्दील हो चुकी है, लेकिन एक ऐसे माल में जिसकी विशिष्ट क्षमता है अपने उत्पादक उपभोग की प्रक्रिया में अपने मूल्य से भी ज़्यादा मूल्य पैदा करना। मार्क्स इस बात को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं:

“यह एकदम महत्वहीन प्रश्न है कि, जहाँ तक मुद्रा का प्रश्न है, तो वह किसी प्रकार के मालों में रूपान्तरित हो रही है। मुद्रा सभी मालों का सार्वभौमिक समतुल्य है, जो अपनी क़ीमतों में पहले से ही यह दिखलाते हैं कि आदर्श रूप में वे मुद्रा की एक विशिष्ट राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुद्रा में रूपान्तरित होने की अपेक्षा रखते हैं, और केवल वह रूप प्राप्त करते हैं जिसमें कि मुद्रा से अदला-बदली कर वे उनके स्वामी के लिए उपयोग मूल्य में बदले जा सकते हैं। इस प्रकार एक बार जब श्रमशक्ति बाज़ार में एक माल के रूप में पायी जाती है जिसकी बिक्री श्रम के लिए भुगतान के रूप में, यानी मज़दूरी-रूप में होती है, तो इसकी ख़रीद-फ़रोख़्त किसी भी अन्य माल की ख़रीद-फ़रोख़्त से अधिक असाधारण नहीं होती। जो बात यहाँ चारित्रिक विशिष्टता रखती है वह यह नहीं है कि श्रमशक्ति नामक माल को ख़रीदा जा सकता है, बल्कि यह तथ्य है कि श्रमशक्ति एक माल के रूप में प्रकट होती है।” (वही, पृ. 114, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

यह बात समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उत्पादन के साधनों और श्रमशक्ति को ख़रीदने के साथ पूँजीपति उत्पादन की वस्तुगत स्थितियों (यानी उत्पादन के साधनों) और उत्पादन की वैयक्तिक स्थितियों (यानी श्रमशक्ति) को एक जगह लाता है, जिसके साथ उत्पादन सम्भव होता है। बिना उत्पादन के साधनों के मज़दूर अपने श्रम का वस्तुकरण नहीं कर सकता है और उत्पादों का उत्पादन नहीं कर सकता है। वहीं बिना श्रमशक्ति के उपभोग के उत्पादन के साधनों को उत्पादों में तब्दील नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया, पूँजीपति पहले उत्पादन के साधनों को ख़रीदता है क्योंकि वह श्रमशक्ति को ख़रीदने के बाद एक पल के लिए भी निष्क्रिय नहीं रखना चाहता है। नतीजतन, पूँजीपति बाज़ार में उत्पादन के साधनों से वंचित किये जा चुके मज़दूर के समक्ष उत्पादन के साधनों के स्वामी के रूप में प्रकट होता है। यानी, प्रत्यक्ष उत्पादक के समक्ष उत्पादन के साधन शुरुआत से ही किसी और की पूँजीवादी निजी सम्पत्ति के रूप में प्रकट होते हैं और प्रत्यक्ष उत्पादक यानी मज़दूर अपनी श्रमशक्ति ढाँचागत तौर पर पूँजीपति को उजरत के बदले बेचने को बाध्य होता है। यानी, एक विशिष्ट वर्गीय सम्बन्ध पूँजीपति और मज़दूर के बीच होने वाले विनिमय की ज़मीन तैयार करते हैं। दिखने में यह एक ख़रीदार और एक विक्रेता के बीच का साधारण सम्बन्ध दिखायी देता है। लेकिन वास्तव में इस विनिमय के सम्बन्ध के पीछे उत्पादन के साधनों का इजारेदार मालिकाना रखने वाले पूँजीपति वर्ग और उत्पादन के साधनों से वंचित किये जा चुके प्रत्यक्ष उत्पादकों के वर्ग यानी मज़दूर वर्ग के बीच का वर्गीय सम्बन्ध होता है। इसके बिना, पूँजीवादी उत्पादन की बुनियाद में मौजूद यह विनिमय की यह कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, यानी श्रमशक्ति की पूँजीपति द्वारा मज़दूरी के बदले ख़रीद की कार्रवाई। मार्क्स लिखते हैं:

“दूसरे शब्दों में, ये उत्पादन के साधन श्रमशक्ति के स्वामी के समक्ष किसी और की सम्पत्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इसके विपरीत, ख़रीदार के सामने श्रम का विक्रेता किसी और की श्रमशक्ति के रूप में प्रकट होता है जिसे उसकी पूँजी के वास्तव में उत्पादक पूँजी के रूप में काम करने योग्य होने के लिए उसके नियन्त्रण में जाना होगा और उसकी पूँजी में समाविष्ट होना होगा। इस प्रकार जिस क्षण पूँजीपति और उजरती मज़दूर M – L (मज़दूर के लिए L – M) की कार्रवाई में एक-दूसरे के समक्ष आते हैं, उस क्षण ही उनके बीच का वर्ग सम्बन्ध पहले से ही मौजूद होता है, पहले से ही पूर्वकल्पित होता है। यह क्रय व विक्रय होता है, यानी मुद्रा-सम्बन्ध होता है, लेकिन एक ऐसा क्रय और विक्रय होता है जिसमें यह पहले से ही पूर्वकल्पित होता है कि ख़रीदार पूँजीपति है और विक्रेता उजरती मज़दूर है; और यह सम्बन्ध वास्तव में इसीलिए अस्तित्वमान होता है क्योंकि श्रमशक्ति के वास्तवीकरण की स्थितियाँ, यानी जीविका और उत्पादन के साधन किसी और की सम्पत्ति के रूप में श्रमशक्ति के स्वामी से अलग कर दिये गये होते हैं…

“…पूँजी सम्बन्ध केवल उत्पादन प्रक्रिया में ही पैदा होता है क्योंकि यह संचरण की प्रक्रिया में केवल अन्तर्निहित तौर पर मौजूद होता है, यानी उन बुनियादी तौर पर भिन्न आर्थिक स्थितियों में जिनमें ख़रीदार और विक्रेता एक-दूसरे के सामने आते हैं, यानी उनके वर्ग सम्बन्धों में। यह मुद्रा की प्रकृति नहीं है जो इस सम्बन्ध को जन्म देती है; उल्टा यह इस सम्बन्ध की मौजूदगी होती है जो कि मु्द्रा के मामूली से प्रकार्य को पूँजी के प्रकार्य में तब्दील कर देती है।” (वही, पृ. 115, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम मुद्रा-पूँजी के उन विशिष्ट कार्यों को मुद्रा की विशिष्टता न समझ बैठें जो वह केवल इसीलिए कर पाती है क्योंकि उसका इस्तेमाल पूँजी के रूप में किया जाता है, यानी उत्पादन की वस्तुगत और वैयक्तिक स्थितियों को ख़रीदने के लिए किया जाता है। यह काम मुद्रा सिर्फ़ इसलिए ही कर पाती है कि उजरती मज़दूरों का एक पूरा वर्ग पूँजीपति वर्ग के रहमो-करम पर पहले से मौजूद है। मुद्रा का अस्तित्व मात्र ही उसे पूँजी में तब्दील नहीं कर सकता अगर ऐसा वर्ग ही मौजूद न हो। इसलिए मुद्रा के पूँजी में तब्दील होने की पूर्वर्शत मज़दूर और पूँजीपति के रूप में उत्पादन के साधनों से वंचित प्रत्यक्ष उत्पादकों के वर्ग और उत्पादन के साधनों पर इजारेदार मालिकाना रखने वाले मालिक वर्ग की मौजूदगी, यानी एक निश्चित वर्ग सम्बन्ध की मौजूदगी है।

दूसरी बात यह कि कई लोग मुद्रा-पूँजी के उन विशिष्ट प्रकार्यों को जो कि वह मुद्रा के रूप में ही कर सकती है (यानी मालों के साथ विनिमय, या, इस मामले में श्रमशक्ति व उत्पादन के साधनों की ख़रीद-फ़रोख़्त) पूँजी की विशिष्टता मान लेते हैं, जबकि यह विशिष्ट प्रकार्य पूँजी केवल मुद्रा के रूप में मौजूद होने पर ही कर सकती है। यानी, मुद्रा और पूँजी को लेकर मार्क्स से पहले का राजनीतिक अर्थशास्त्र तमाम प्रकार के भ्रमों का शिकार रहा था। मार्क्स स्पष्ट करते हैं कि मुद्रा का पूँजी में तब्दील होना एक वर्ग सम्बन्ध के आधार पर ही सम्भव है और दूसरी बात यह कि ऐसा होने पर भी मुद्रा के रूप में पूँजी वे ही प्रकार्य सम्पन्न कर सकती है, जिसकी इजाज़त मुद्रा के विभिन्न प्रकार्य देते हैं।

मुद्रा-पूँजी के परिपथ के इस पहले चरण को विस्तृत तौर पर समझना हमारे लिए अपरिहार्य है। मार्क्स की पूँजी राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक राजनीतिक रचना है, जिसे सर्वहारा वर्ग की अवस्थिति से लिखा गया है। उसे केवल अकादमिक तौर पर समझना असम्भव है। मार्क्स मूल्य, मुद्रा, पूँजी से लेकर पूँजीवादी उत्पादन के तमाम पहलुओं के विश्लेषण में वर्ग सम्बन्धों को केन्द्र में रखते हैं। वास्तव में, इसके बिना हम पूँजीवादी उत्पादन को सम्पूर्णता में समझ ही नहीं सकते हैं। मुद्रा-पूँजी के परिपथ की पहली कार्रवाई यानी M – C में ही हम मज़दूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच के अन्तरविरोध को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। दिखने में यह श्रम बाज़ार में एक ख़रीदार और विक्रेता के बीच का स्वतन्त्र सम्बन्ध नज़र आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम विश्लेषण के नश्तर से इस प्रतीतिगत यथार्थ की सतह को चीरते हैं और यह प्रश्न उठाते हैं कि मज़दूर आख़िर अपनी श्रमशक्ति पूँजीपति को बेचने को क्यों बाध्य होता है, पूँजीपति को बाज़ार में बिकने के लिए उपलब्ध श्रमशक्ति का भण्डार क्यों तैयार मिलता है, क्यों यह श्रमशक्ति की ख़रीद ही है जो पूँजी के हाथ में मौजूद मुद्रा की एक निश्चित राशि को पूँजी की निश्चित राशि में तब्दील कर देती है, वैसे ही हम यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि इस मासूम से दिखने वाले मुद्रा-सम्बन्ध के पीछे वास्तव में उत्पादन के साधनों से प्रत्यक्ष उत्पादकों के वर्ग को जबरन वंचित किये जाने की समूची प्रक्रिया खड़ी होती है। सामाजिक तौर पर, इसके बिना पूँजीवादी उत्पादन की पहली कार्रवाई भी सम्भव नहीं होती; इसके बिना पूँजीवादी माल उत्पादन समाज में सामान्यीकृत उत्पादन पद्धति नहीं बन सकता; इसके बिना, वह मज़दूर और पूँजीपति के बीच के पूँजी-सम्बन्ध व मज़दूरी-सम्बन्ध को सतत् पुनरुत्पादित नहीं करता रह सकता।

साथ ही, मार्क्स बताते हैं कि प्राक्-पूँजीवादी संरचनाओं के भीतर ही व्यापार व वाणिज्य के पर्याप्त विकास के बिना भी पूँजीवादी उत्पादन पद्धति प्रभुत्वशाली उत्पादन पद्धति नहीं बन सकती। यानी मालों के उत्पादन व उनके विनिमय तथा माल बाज़ार के पर्याप्त विकास के बिना भी पूँजीवादी उत्पादन पद्धति प्रभुत्वशाली उत्पादन पद्धति नहीं बन सकती है, यानी माल उत्पादन का सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। इस प्रकार माल बाज़ार का विचारणीय सीमा तक विकास और साथ ही श्रमशक्ति के माल में तब्दील होन के साथ श्रम बाज़ार के समाज के पैमाने पर विस्तार के साथ ही पूँजी-सम्बन्ध व मज़दूरी-सम्बन्ध के सामान्यीकरण की ज़मीन तैयार होती है।

मार्क्स सामन्ती भूस्वामियों से पूँजीवादी भूस्वामियों में तब्दील हो रहे रूसी भूस्वामियों के उदाहरण से इस बात को समझाते हैं। वह बताते हैं कि संक्रमण से गुज़र रहे इन भूस्वामियों की दो शिक़ायतें थीं: पहला, उनके हाथ में पर्याप्त नकदी मौजूद नहीं होती थी। यह सच है कि मालों के उत्पादन व उनके बिकने के बाद उनके हाथों में नकदी की एक विचारणीय मात्रा आती थी। लेकिन ये चीज़ें हो सकें, उसके पहले ही मज़दूरों को मज़दूरी देने के लिए उनके हाथों में पर्याप्त नकदी होनी चाहिए। ज़ाहिर है, मार्क्स बताते हैं, कि उद्यमी पूँजीपति के प्रवेश के साथ यह समस्या हल हो जायेगी, जिसके हाथों में न केवल अपनी पूँजी होगी, बल्कि उसके पास दूसरों की पूँजी का उपयोग करने का भी अधिकार होगा। यह व्यापार और बाज़ारों के माल उत्पादन के साथ हो रहे विकास और आदिम संचय की प्रक्रिया के साथ ही सम्भव होता है।

इन रूसी भूस्वामियों की दूसरी शिक़ायत यह थी कि जब उनके पास पर्याप्त मुद्रा-पूँजी मौजूद होती थी, तो भी बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में उजरती श्रमिकों की उपलब्धता नहीं होती थी। मार्क्स बताते हैं कि इसका कारण यह था कि रूस में भूमि के सामुदायिक मालिकाने की व्यवस्था की मौजूदगी थी, जिसके कारण प्रत्यक्ष उत्पादकों का वर्ग जीविका व उत्पादन के साधनों से पूर्ण रूप से वंचित नहीं था इस व्यवस्था के विघटन के साथ रूस में भी उजरती श्रमिकों का एक विशालकाय वर्ग सामाजिक तौर पर पैदा हो जायेगा। यह रूस में मार्क्स की मृत्यु के बाद के दौर में ही हुआ, जब स्तोलिपिन सुधारों व अन्य प्रशासनिक क़दमों के ज़रिये ग्राम समुदाय ‘मीर’ की व्यवस्था के भंग होने की शुरुआत हुई। निश्चित तौर पर, यह प्रक्रिया आर्थिक शक्तियों के कारण पहले से ही जारी थी, लेकिन शासक वर्ग के उक्त क़दमों के ज़रिये यह एक मुकम्मिल मुक़ाम तक पहुँची।

पहले चरण M – C को समझने का मर्म यह है कि श्रमशक्ति एक माल में तब्दील हो चुकी होती है, उत्पादन के साधन पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो चुके होते हैं और यही वजह है कि माल संचरण की एक आम गतिविधि यहाँ पूँजी के संचरण के रूप में प्रकट होती है क्योंकि मुद्रा का इस्तेमाल इस पहले चरण में ही पूँजी के रूप में हो रहा है, यानी मुद्रा की एक ऐसी मात्रा के रूप में जिसका विनिमय उत्पादन के साधनों और, उससे भी महत्वपूर्ण, श्रमशक्ति नामक विशेष माल से हो रहा है। यही चीज़ वास्तव में मुद्रा को पूँजी में तब्दील करती है : उत्पादक पूँजी के तत्वों की मुद्रा के द्वारा ख़रीद और दूसरे चरण में उनका उत्पादक उपभोग जिसका परिणाम होता है इन तत्वों के मूल्य से ज़्यादा मूल्य के माल का उत्पादन। M – C के इस पहले चरण के बाद आता है मुद्रा-पूँजी के परिपथ का दूसरा चरण, यानी उत्पादक पूँजी का चरण जहाँ उत्पादन पूँजी के संचरण की दो कार्रवाइयों, M – C और C’ – M’ के बीच एक विघ्न या बाधा या रुकावट के रूप में प्रकट होता है, लेकिन एक ऐसी रुकावट जिसके बिना पूँजीवादी उत्पादन का मूल लक्ष्य ही पूरा नहीं हो सकता, यानी, मूल्य-संवर्धन या बेशी मूल्य का उत्पादन।

मुद्रा-पूँजी के परिपथ के पहले चरण की इन विशिष्टताओं और उसकी अहमियत को समझने के बाद हम दूसरे चरण पर विचार कर सकते हैं।

(अगले अंक में जारी)

मज़दूर बिगुल, मार्च 2025