मज़दूर वर्ग का नारा होना चाहिए – “मज़दूरी की व्यवस्था का नाश हो!”

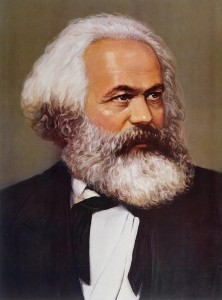

कार्ल मार्क्स

अपनी श्रम-शक्ति बेच कर-और वर्तमान व्यवस्था में उसे यह बेचनी ही पड़ती है-मज़दूर अपनी श्रम-शक्ति पूँजीपति को इस्तेमाल करने के लिए सौंप देता है,-पर कुछ तर्कसंगत सीमाओं के भीतर। मज़दूर अपनी श्रम-शक्ति को क़ायम रखने के लिए उसे बेचता है, नष्ट करने के लिए नहीं,-हाँ, इस्तेमाल के दौरान में वह भले ही थोड़ी घिस जाये, या कम हो जाये। यह भी पहले से मान लिया जाता है कि यदि मज़दूर ने दैनिक या साप्ताहिक मूल्य पर अपनी श्रम-शक्ति बेची है, तो एक दिन में या एक सप्ताह में उसकी श्रम-शक्ति की दो दिन या दो सप्ताह के बराबर घिसाई या बरबादी नहीं होगी। फ़र्ज़ कीजिये, 1,000 पौण्ड की एक मशीन है। यदि वह दस साल तक चलती है, तो जिन मालों के उत्पादन में उससे काम लिया जाता है, उनके मूल्य में वह हर साल पौण्ड जोड़ेगी। यदि वह पाँच साल में ही बेकार कर डाली जाती है तो वह हर साल 200 पौण्ड का मूल्य जोड़ेगी। या यूँ कहिये कि उसकी सालाना घिसाई उतनी ही कम होती है जितने अधिक समय तक मशीन काम देती है और उसकी घिसाई उतनी ही अधिक होती है जितने कम समय में उसे बेकार किया जाता है। परन्तु इस मामले में आदमी और मशीन में फ़र्क़ होता है। मशीन जिस अनुपात में इस्तेमाल की जाती है, ठीक उसी अनुपात में घिसती नहीं है। आदमी, इसके विपरीत, उससे अधिक अनुपात में घिस जाता है। केवल काम के घण्टों की संख्या की वृद्धि से आदमी के घिसने का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता।

मज़दूर काम के दिन को छोटा करने की कोशिश करते हैं और उसे फिर से उसकी पुरानी विवेकपूर्ण सीमाओं के अन्दर लाने का प्रयत्न करते हैं, या जब क़ानून के द्वारा काम के दिन की सीमा बँधवाना सम्भव नहीं होता, तब मज़दूरी बढ़वाकर ज़्यादा काम पर रोक लगाते हैं। इसके लिए वे मज़दूरी में ऐसी बढ़ती कराने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ़ उनसे लिये गये अतिरिक्त श्रम के अनुपात में ही नहीं, बल्कि उससे बड़े अनुपात में हो। ऐसा करके मज़दूर केवल अपने प्रति और अपनी नस्ल के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। ऐसा करके वे केवल पूँजी की ज़ालिमाना लूट को सीमित करने की कोशिश करते हैं। समय मानव विकास की परिधि है। जिस आदमी के पास अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए ज़रा भी स्वतन्त्र समय नहीं है, जिसका पूरा जीवन, निद्रा, भोजन, आदि, चन्द शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी क्षणों को छोड़कर, पूँजीपति के लिए मेहनत करने में ख़र्च होता है, वह आदमी बोझा ढोने वाले पशु से भी बदतर है। वह तो महज़ एक मशीन बन जाता है जो विदेशी दौलत पैदा करने के काम में आती है। उसका शरीर जर्जर और मस्तिष्क पशु-तुल्य हो जाता है। फिर भी, आधुनिक उद्योग-धन्धों का इतिहास बताता है कि यदि पूँजी को रोका नहीं जाता है, तो वह बेतहाशा और निर्ममतापूर्वक समस्त मज़दूर वर्ग को घोर पतन के गर्त में धकेलने का काम जारी रखेगी।

काम के दिन को लम्बा करके पूँजीपति पहले से ज़्यादा मज़दूरी देते हुए भी श्रम के मूल्य को कम कर सकता है। यह उस वक़्त होता है जब मज़दूरी में बढ़ती उतनी नहीं होती जितना मज़दूर से अतिरिक्त काम लिया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप मज़दूर की श्रम-शक्ति जल्दी घिस जाती है। यह एक और ढंग से भी किया जा सकता है। मिसाल के लिए, आपके मध्य-वर्गीय गणना-विशारद आप से कहेंगे कि लंकाशायर के मज़दूर परिवारों की औसत मज़दूरी में बढ़ती हुई है। वे यह भूल जाते हैं कि पहले जहाँ केवल परिवार का प्रमुख पुरुष ही काम करता था, वहाँ अब उसकी पत्नी और शायद तीन या चार बच्चे भी पूँजी की चक्की में पिसते हैं। और इसलिए परिवार की कुल मज़दूरी में जो बढ़ती हुई है, वह परिवार से लिये जाने वाले कुल अतिरिक्त श्रम के अनुरूप नहीं है।

आजकल उद्योग की उन सभी शाखाओं में जो फ़ैक्टरी-क़ानूनों के मातहत हैं, काम के दिन पर कुछ सीमाएँ लगी हुई हैं। पर इन सीमाओं के बावजूद यह आवश्यक हो सकता है कि, और कुछ नहीं तो मज़दूरों के श्रम के मूल्य के पुराने स्तर को क़ायम रखने के लिए, उनकी मज़दूरी बढ़ाई जाये। श्रम की तीव्रता बढ़ा कर एक घण्टे में आदमी से उतनी ही ताक़त ख़र्च कराई जा सकती जितनी वह पहले दो घण्टे में ख़र्च करता था। इन उद्योगों में, जिन पर फ़ैक्टरी-क़ानून लागू हो गये हैं, यह चीज़़ किसी हद तक मशीनों को तेज़ करके, और उन मशीनों की संख्या बढ़ा कर जिन्हें अब अकेले एक आदमी को देखना पड़ता है, की गयी है। यदि श्रम की तीव्रता में होने वाली वृद्धि का, या एक घण्टे में लिए जाने वाले श्रम के परिमाण में बढ़ती का, काम के दिन की लम्बाई में होने वाली कमी से कुछ उचित अनुपात रहता है, तो मज़दूर की ही जीत होगी। पर यदि यह सीमा भी पार कर ली जाती है तो एक ढंग से मज़दूर का जो फ़ायदा हुआ है, वह दूसरे ढंग से उससे छीन लिया जाता है, और तब हो सकता है कि दस घण्टे का काम उसके लिए उतना ही प्राणलेवा बन जाये जितना पहले बारह घण्टे का था। श्रम की बढ़ती हुई तीव्रता के अनुसार मज़दूरी बढ़वाने के लिए लड़कर मज़दूर पूँजी की इस प्रवृत्ति को रोकने की जो कोशिश करता है, उसके द्वारा वह केवल अपने श्रम के मूल्य को कम होने से रोकता है और अपनी नस्ल को ख़राब होने से बचाता है।

… … …

आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसे कारणों से जिनका स्पष्टीकरण इस समय आवश्यक नहीं है, पूँजीवादी उत्पादन एक निश्चित अवधि में पूरे हो जाने वाले कुछ चक्रों में घूमता है। पहले वह एक निश्चल अवस्था में होता है, फिर उसमें अधिकाधिक जीवन दिखाई पड़ने लगता है, फिर समृद्धि का काल आता है, उसके बाद व्यवसाय आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, फिर संकट टूट पड़ता है और अन्त में फिर रुकावट की हालत आ जाती है। मालों के बाज़ार-भाव और मुनाफ़े की बाज़ार-दरें इन अवस्थाओं का अनुसरण करती हैं औैर कभी औसत से कम हो जाती हैं तथा कभी औसत से ज़्यादा हो जाती हैं। पूरे चक्र पर विचार कीजिये तो आप को पता चलेगा कि बाज़ार-भाव के एक भटकाव का असर दूसरे भटकाव से बराबर हो जाता है और यदि चक्र का औसत निकाला जाये, तो मालों के बाजा़र भाव का नियमन उनके मूल्यों के द्वारा ही होता है। अस्तु, गिरते बाज़ार-भावों की और संकट तथा सुस्ती की अवस्था में, मज़दूर यदि नौकरी से निकाला नहीं जाता, तो उसकी मज़दूरी तो ज़रूर ही काट ली जाती है। यदि वह अपनी जेब नहीं कटने देना चाहता तो ज़रूरी है कि बाज़ार-भावों के गिरने की इस दशा में भी, पूँजीपति से इस प्रश्न पर मोल-भाव करे कि उसकी मज़दूरी में किस अनुपात में कटौती करना आवश्यक हो गया है। समृद्धि के काल में, जब अतिरिक्त मुनाफ़ा हो रहा था, यदि उसने मज़दूरी बढ़वाने के लिए संघर्ष नहीं किया था, तो एक पूरे औद्योगिक चक्र का औसत ध्यान में रखते हुए, उसको औसत मज़दूरी भी नहीं मिलेगी, यानी वह अपने श्रम का मूल्य तक नहीं हासिल कर सकेगा। मज़दूर से यह माँग करना मूर्खता की हद है कि उसकी मज़दूरी पर चक्र की बुरी अवस्थाओं का लाज़िमी प्रभाव तो पड़ने दिया जाये, पर चक्र की समृद्धिशाली अवस्थाओं में अपना नुक़सान पूरा करने की उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। आम तौर पर, सभी मालों के मूल्यों के अमल में आने का केवल यही तरीका है कि माँग और पूर्ति के अनवरत उतार-चढ़ाव के कारण बाज़ार-भाव लगातार बदलते रहते हैं, कभी घटते है तो कभी बढ़ जाते हैं और इस प्रकार नुक़सान पूरा कर लेते हैं। वर्तमान व्यवस्था में दूसरे मालों की तरह श्रम भी एक माल ही है। इसलिए, अपने मूल्य के बराबर औसत दाम पर बिकने के लिए, श्रम के लिए भी ज़रूरी है कि वह उसी तरह के उतार-चढ़ाव से गुजरे। श्रम को एक तरफ़ तो एक माल मानना और दूसरी तरफ़ उसे उन नियमों से मुक्त कर देना जो मालों के दामों का नियमन करते हैं – यह बिल्कुल बेहूदा बात है। ग़ुलाम को जीवन-निर्वाह के लिए स्थायी रूप से निश्चित मात्र में साधन मिलते थे। मज़दूरी पर काम करने वाले श्रमजीवी को वे नहीं मिलते। और कुछ नहीं तो, एक समय पर उसकी मज़दूरी में जो कटौती होती है, उसे पूरा करने के लिए ही उसे दूसरे समय मज़दूरी बढ़वाने को कोशिश करनी चाहिए। और यदि वह पूँजीपति की इच्छा को, उसके हुक़्म को जायेगा, एक स्थायी आर्थिक नियम के रूप में स्वीकार करके बैठ जायेगा, तो उसे उन तमाम मुसीबतों को भोगना पड़ेगा जो ग़ुलाम भोगता था, पर ग़ुलाम की सुरक्षा उसे नसीब नहीं होगी।…

… … …

मज़दूरी की दर अपेक्षाकृत ऊँची होने के बावजूद श्रम की उत्पादन-शक्ति के बढ़ने से पूँजी का संचय तेज़ हो जाता है। इससे एडम स्मिथ की तरह, जिसके ज़माने में आधुनिक उद्योग अपने बाल्य-काल में ही था, कोई यह नतीजा निकाल सकता है कि पूँजी का संचय तेज़ होने से मज़दूर का पलड़ा भारी हो जायेगा, क्योंकि उसके श्रम की माँग बढ़ेगी। इसी दृष्टिकोण से सोचते हुए बहुत से तत्कालीन लेखकों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि यद्यपि पिछले बीस वर्षों में अंग्रेजी पूँजी इंग्लैण्ड की आबादी के मुक़ाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, पर मज़दूरी बहुत नहीं बढ़ी। बात असल में यह है कि संचय की प्रगति के साथ-साथ पूँजी की बनावट में अधिकाधिक परिवर्तन होता जाता है। कुल पूँजी का वह भाग जो अचल पूँजी के दूसरे भाग की तुलना में, जो अचल पूँजी कहलाता है, यानी जिसमें मशीन, कच्चा माल, और हर प्रकार के उत्पादन के साधन आते हैं, पूँजी के दूसरे भाग की तुलना में, जो मज़दूरी की शक्ल में अथवा श्रम ख़रीदने के लिए ख़र्च किया जाता है, अधिक तेज़ी से बढ़ता है। मिस्टर बार्टन, रिकार्डो, सिसमोन्दी, प्रोफ़ेसर रिचर्ड जोन्स, प्रोफ़ेसर रैमजे, चेरबुलिएज, आदि, ने इस नियम को कमोबेश सही रूप में पेश किया है।

यदि पूँजी के इन दो तत्त्वों का अनुपात शुरू में 1: 1 था तो उद्योग की प्रगति के साथ वह 5: 1 हो जायेगा और इसी तरह बदलता जायेगा। यदि 600 की कुल पूँजी में से 300 औज़ारों, कच्चे माल, आदि, पर ख़र्च किये जाते हैं और 300 मज़दूरी पर, तो कुल पूँजी के दुगने होते ही 300 के बजाये 600 मज़दूरों की माँग पैदा हो जायेगी। पर यदि 600 की पूँजी में से 500 मशीनों, समान, आदि, पर और सिर्फ़ 100 मज़दूरी पर ख़र्च होते हैं, तो 300 के बजाये 600 मज़दूरों की माँग पैदा करने के लिए इसी पूँजी को 600 से 3,600 हो जाना पड़ेगा। अतएव, उद्योग की प्रगति में श्रम की मांग पूँजी के संचय के साथ-साथ नहीं बढ़ती। वह बढ़ती तो है; पर पूँजी जितनी ही तेज़ी से बढ़ती है, श्रम की माँग उतनी ही धीरे-धीरे बढ़ती है।

इन चन्द इशारों से यह बात साफ़ हो जानी चाहिए कि आधुनिक उद्योग-धन्धों का विकास ख़ुद मज़दूर के खि़लाफ़ पूँजीपति का पलड़ा अधिकाधिक भारी करता जाता है। और इसलिए पूँजीवादी उत्पादन की आम प्रवृति मज़दूरी का औसत स्तर ऊपर उठाने की नहीं, बल्कि उसे नीचे गिराने, या श्रम के मूल्य को कमोबेश उसकी अल्पमत सीमा पर पहुँचा देने की है। जब इस व्यवस्था में चीज़ों की प्रवृति ही ऐसी है, तो क्या इसका यह मतलब होता है कि मज़दूर वर्ग को पूँजी के हमलों का मुक़ाबला करना बन्द कर देना चाहिए और अस्थायी रूप से अपनी हालत सुधारने के उसे कभी-कभी जो अवसर मिलते हैं, उनका सर्वोतम उपयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? यदि मज़दूर ऐसा करेंगे तो वे सब के सब उन खाना-ख़राब बदनसीब इन्सानों में जा मिलेंगे जिनकी मुक्ति की कोई आशा नहीं रह गयी है। मैं समझता हूँ, मैंने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवन-स्तर के लिए मज़दूरों के संघर्ष ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें मज़दूरी की पूरी व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता, कि तनख़्वाह बढ़ाने की मज़दूरों की सौ में से निन्यानवे कोशिशें केवल अपने श्रम के मूल्य को ज्यों का त्यों क़ायम रखने की कोशिशें होती हैं, और यह कि मज़दूरों को चूँकि अपने-आपको मालों की तरह बेचना पड़ता है, इसलिए लाज़िमी हो जाता है कि वे पूँजीपति से अपने दाम के बारे में मोल-भाव करें। यदि मज़दूर पूँजी के साथ अपने रोज़मर्रा के संघर्ष में झुक जायेंगे तो निश्चय है कि वे कोई बड़ा आन्दोलन छेड़ने में भी असमर्थ रहेंगे।

इसके साथ-साथ, और मज़दूरी की व्यवस्था के साथ चलने वाली आम ग़ुलामी से बिल्कुल अलग, मज़दूर वर्ग को यह नहीं समझना चाहिए कि इन रोज़मर्रा के संघर्षो का अन्त में कोई बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे किन्हीं प्रभावों से लड़ रहे हैं, लेकिन इन प्रभावों के कारणों से नहीं लड़ रहे हैं; वे नीचे की ओर धकेलने वाली गति को धीमा कर रहे हैं, पर उसकी दिशा नहीं बदल रहे हैं; वे मर्ज़ के असरात को कम करने के लिए दवा दे रहे हैं, पर मर्ज़ को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये छापेमार लड़ाइयाँ ज़रूरी हैं, और उनसे अलग नहीं रहा जा सकता, और पूँजी के कभी न रुकने वाले हमलों या बाज़ार के अनवरत परिवर्तनों के कारण वे लगातार फूटती रहती हैं। पर, मज़दूरों को सिर्फ़ उन्हीं में डूबकर नहीं रह जाना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि मौजूदा व्यवस्था उन पर तरह-तरह की मुसीबतों के पहाड़ तो तोड़ती है, पर साथ ही, वह उन भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक रूपों को भी तैयार करती है जो समाज का आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए ”पूरे दिन के काम के लिए पूरे दिन की मज़दूरी मिले!“ वाले रुढ़िवादी नारे की जगह उन्हें अपने झण्डे पर यह क्रान्तिकारी नारा लिखना चाहिए: ”मज़दूरी की व्यवस्था का नाश हो!“

इस बहुत लम्बी, और मुझे भय है, थकाने वाली विवृति के बाद, जो विषय के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक हो गयी थी, मैं नीचे लिखे प्रस्ताव पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ:

एक: मज़दूरी की दर में आम बढ़ती से मुनाफ़े की आम दर तो गिरेगी, पर मोटे तौर पर, उसका मालों के दामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दो: पूँजीवादी उत्पादन की आम प्रवृत्ति मज़दूरी का स्तर ऊपर उठाने की नहीं, बल्कि नीचे गिराने की है।

तीन: ट्रेड यूनियनें पूँजी के हमलों के प्रतिरोध के केन्द्रों के रूप में अच्छा काम करती हैं। आंशिक रूप से, वे अपनी शक्ति का अविवेकपूर्ण उपयोग करने के कारण असफल होती हैं। आम तौर पर, उनकी असफ़लता का कारण यह है कि वे अपने को वर्तमान व्यवस्था के प्रभावों के खि़लाफ़ एक छापामार युद्ध चलाने तक सीमित रखती हैं और उसके साथ-साथ इस व्यवस्था को ही बदलने की कोशिश नहीं करतीं, अपनी संगठित शक्तियों को मज़दूर वर्ग की अन्तिम मुक्ति के लिए, अर्थात मज़दूरी की व्यवस्था के अन्तिम ख़ात्मे के लिए, इस्तेमाल नहीं करतीं।

(‘मज़दूरी, दाम और मुनाफ़ा’ से)