क्रान्तिकारी मज़दूर शिक्षणमाला – 28 : मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त : खण्ड-2

अध्याय – 2

पूँजी के परिपथ – II

अभिनव

इस लेखमाला की सभी किश्तें इस लिंक से पढें

उत्पादक-पूँजी का परिपथ

लेख में प्रयुक्त गणितीय सूत्र ऑनलाइन ठीक से प्रदर्शित न हो पाने के कारण उन्हें इमेज फ़ाइल के रूप में अपलोड किया गया है।

पिछले अध्याय में मुद्रा-पूँजी के परिपथ पर चर्चा के समय ही हमने देखा कि जब हम औद्योगिक पूँजी के परिपथ के इस प्रातिनिधिक रूप का अध्ययन निरन्तरता में करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसके दुहराव के साथ पूँजी के परिपथ के दो अन्य रूप भी उभरकर सामने आते हैं। पहला है उत्पादक-पूँजी का परिपथ और दूसरा है माल-पूँजी का परिपथ। मुद्रा-पूँजी का परिपथ उद्यमी पूँजी के उद्देश्य को स्पष्ट तौर पर सामने लाता है, यानी ‘पैसे से और ज़्यादा पैसे बनाना’। यानी, मुद्रा की एक निश्चित मात्रा का पूँजी के रूप में निवेश कर उसके ऊपर मुनाफ़ा हासिल करना। लेकिन अपने आप में यह परिपथ मुद्रा से ही शुरू होता है और मुद्रा की पहले से ज़्यादा मात्रा पर समाप्त हो जाता है : M – C … P … C’ – M’. इसके आगे पूँजीपति पहले जितनी मुद्रा-पूँजी का ही निवेश करता है या वह पूँजी का संचय करता है, बेशी मूल्य के एक हिस्से को या समूचे बेशी मूल्य को पूँजी में तब्दील कर पहले से ज़्यादा पूँजी का निवेश करता है, या वह संचित बेशी मूल्य को किसी और धन्धे में लगा देता है, यानी पुनरुत्पादन किन स्थितियों में होता है (या नहीं हो पाता है) इसकी व्याख्या हम महज़ मुद्रा-पूँजी के परिपथ के आधार पर ही नहीं कर सकते हैं। वजह यह कि यह परिपथ, यानी मुद्रा-पूँजी का परिपथ, उत्पादन की प्रक्रिया को अपने आप में पुनरुत्पादन की प्रक्रिया के रूप में नहीं पेश करता है। केवल मुद्रा-पूँजी के परिपथ को दुहराव में देखकर ही हम उत्पादक-पूँजी के परिपथ की पहचान कर पाते हैं और उसके अध्ययन के आधार पर ही पुनरुत्पादन की प्रकृति से जुड़े प्रश्नों का सुसंगत रूप में उत्तर दिया जा सकता है।

इसके अलावा, मुद्रा-पूँजी के परिपथ का एक विचारधारात्मक चरित्र भी होता है, यानी यह कुछ छिपा देता है। वह क्या चीज़ है जिसे यह प्रकट नहीं करता? मुद्रा-पूँजी के परिपथ की शुरुआत मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से होती है, जिसका पूँजीपति निवेश करता है। यह मुद्रा-पूँजी स्वयं कहाँ से आयी, पूँजीपति के पास कहाँ से पहुँची और पूँजीवादी उत्पादन की जारी प्रक्रिया में उसका मूल स्रोत क्या होता है, इसकी कोई पड़ताल मुद्रा-पूँजी का परिपथ नहीं करता है। लेकिन उत्पादक-पूँजी का परिपथ इस रहस्य का उद्घाटन कर देता है और इस रूप में मार्क्स के ही शब्दों में उत्पादक-पूँजी का परिपथ “रूप-I (यानी मुद्रा-पूँजी के परिपथ) की एक आलोचना पेश करता है” (वही, पृ. 154, अनुवाद हमारा)

उपरुल्लिखित कारणों के चलते उत्पादक-पूँजी के परिपथ का विस्तृत अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

बेशी मूल्य के पूँजीकरण होने या न होने की स्थिति को नज़रन्दाज़ कर दें तो उत्पादक-पूँजी के परिपथ का आम सूत्र कुछ इस प्रकार है:

P … C’ – M’ – C … P

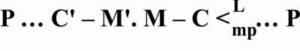

इसी को विस्तारित रूप में लिखें तो वह इस प्रकार दिखायी देता है:

अभी हम यह प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि मुनाफ़े समेत अपनी पूँजी मुद्रा-रूप में वापस प्राप्त करने के बाद पूँजीपति समूचे बेशी मूल्य का ख़ुद व्यक्तिगत उपभोग कर लेता है या फिर उसे पूरा या आंशिक तौर पर उत्पादन में लगा देता है और विस्तारित पुनरुत्पादन करता है। किसी भी रूप में फिर से निवेशित होने वाली पूँजी को M से ही चिह्नित किया जा सकता है क्योंकि उसके बेशी मूल्य से लैस होने या लदे होने के निशानात मिट चुके होते हैं और उसके द्वारा ख़रीदे जाने वाले विशिष्ट मालों (उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति) को भी C’ और L’ और mp’ से चिह्नित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों के मूल्य और मज़दूरी की औसत दर में अन्तर आने के कारण यह हो सकता है कि बढ़े पूँजी निवेश के बावजूद पहले से बड़ी मात्रा में उत्पादन के साधन व श्रमशक्ति न ख़रीदी जा सके, या, बढ़ते तकनीकी संघटन के कारण उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति के अनुपात में भी अन्तर आ सकता है। यानी, उनके भौतिक अनुपात और मूल्य-सम्बन्धों में अन्तर आ सकता है।

बहरहाल, इस सूत्र पर निगाह डालते ही जो बात सबसे पहले हमारे सामने आती है वह यह है कि यह नियमित अन्तराल पर उत्पादन की प्रक्रिया के दुहराव को प्रदर्शित करता है। यानी, यह पूँजीवादी पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इस पुनरुत्पादन की प्रक्रिया का लक्ष्य होता है बेशी मूल्य का उत्पादन। यानी, यहाँ हम नियमित अन्तराल पर महज़ पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को ही घटित होता नहीं देखते हैं, बल्कि हम बेशी मूल्य के पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को नियमित अन्तराल पर घटित होता देखते हैं, जिसमें परिपथ बार-बार उत्पादक-पूँजी से शुरू होता है और उसी पर समाप्त होता है और हर समाप्ति उत्पादन के प्रक्रिया के फिर से शुरू होने का बिन्दु मात्र होती है।

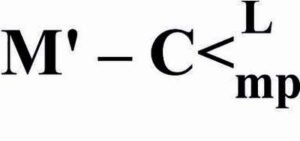

इस बात को समझते ही उत्पादक-पूँजी के परिपथ की दो चारित्रिक अभिलाक्षणिकताएँ भी स्पष्ट तौर पर सामने आ जाती हैं। पहली यह कि मुद्रा-पूँजी के परिपथ के विपरीत, जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया पूँजी के संचरण की प्रक्रियाओं (M – C और C’ – M’) के बीच एक व्यवधान के रूप में प्रकट होती है, उत्पादक-पूँजी के परिपथ में संचरण की प्रक्रिया (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) उत्पादन की प्रक्रियाओं के बीच एक व्यवधान के रूप में प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, यहाँ उत्पादन की प्रक्रियाओं के बीच संचरण की कार्रवाई मध्यस्थता करती है, उत्पादन की प्रक्रिया के पुनर्नवीकरण या दुहराव की ज़मीन तैयार करती हैं। जैसा कि मार्क्स लिखते हैं:

इस बात को समझते ही उत्पादक-पूँजी के परिपथ की दो चारित्रिक अभिलाक्षणिकताएँ भी स्पष्ट तौर पर सामने आ जाती हैं। पहली यह कि मुद्रा-पूँजी के परिपथ के विपरीत, जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया पूँजी के संचरण की प्रक्रियाओं (M – C और C’ – M’) के बीच एक व्यवधान के रूप में प्रकट होती है, उत्पादक-पूँजी के परिपथ में संचरण की प्रक्रिया (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) उत्पादन की प्रक्रियाओं के बीच एक व्यवधान के रूप में प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, यहाँ उत्पादन की प्रक्रियाओं के बीच संचरण की कार्रवाई मध्यस्थता करती है, उत्पादन की प्रक्रिया के पुनर्नवीकरण या दुहराव की ज़मीन तैयार करती हैं। जैसा कि मार्क्स लिखते हैं:

“समुचित रूप में संचरण यहाँ महज़ पुनरुत्पादन के एक मध्यस्थ के रूप में प्रकट होता, जो कि नियमित तौर पर दुहराया जाता है और इस दुहराव के ज़रिये निरन्तरता ग्रहण कर लेता है।” (वही, पृ. 144, अनुवाद हमारा)

दूसरी अभिलाक्षणिकता यह है संचरण की प्रक्रिया यहाँ उस रूप से विपरीत रूप में प्रकट होती है, ![]() जिस रूप में वह मुद्रा-पूँजी के परिपथ में प्रकट होती है। मुद्रा-पूँजी के परिपथ में हम संचरण की प्रक्रिया को M – C – M’ (यानी, M – C’.C’ – M’) के रूप में देखते हैं, जबकि उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह हमें साधारण माल उत्पादन वाले आम रूप में दिखायी देती है, यानी, C – M – C (उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह इस रूप में प्रकट होती है – सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।)

जिस रूप में वह मुद्रा-पूँजी के परिपथ में प्रकट होती है। मुद्रा-पूँजी के परिपथ में हम संचरण की प्रक्रिया को M – C – M’ (यानी, M – C’.C’ – M’) के रूप में देखते हैं, जबकि उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह हमें साधारण माल उत्पादन वाले आम रूप में दिखायी देती है, यानी, C – M – C (उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह इस रूप में प्रकट होती है – सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।)

इसकी वजह यह है कि यहाँ संचरण की प्रक्रिया केवल पुनरुत्पादन को सतत् जारी रखने की प्रक्रिया में एक मध्यस्थ के रूप में सामने आती है। उत्पादन की प्रक्रिया इसके पहले घटित होती है और इसके बाद घटित होती है।

इस दो बातों पर ग़ौर करने के बाद हम उत्पादक-पूँजी के परिपथ पर साधारण पुनरुत्पादन और विस्तारित पुनरुत्पादन दोनों की स्थितियों में विचार कर सकते हैं।

साधारण पुनरुत्पादन

साधारण पुनरुत्पादन की स्थिति में उत्पादक-पूँजी के परिपथ पर विचार करते समय सबसे पहले हमें इस परिपथ में मौजूद संचरण की कार्रवाइयों पर विचार करना होगा क्योंकि उत्पादन के जगत में क्या होता है इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। उत्पादक-पूँजी के परिपथ में संचरण की प्रक्रिया इस रूप में प्रकट होती है :

C’ – M’ – C. संचरण की पहली कार्रवाई है C’ – M’. मुद्रा-पूँजी के चरण में इस कार्रवाई के साथ परिपथ पूरा हो जाता था। लेकिन उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह दूसरा क़दम है। पहला कदम है P … C’. संचरण की कार्रवाई इस परिपथ में शुरू ही इसके बाद होती है। संचरण की कार्रवाई के पहले चरण में हम C’ के M’ में औपचारिक रूपान्तरण को देखते हैं। यह माल-पूँजी का मुद्रा-पूँजी में रूपान्तरण है और यह औपचारिक रूपान्तरण है क्योंकि यहाँ कोई मूल्य-संवर्धन नहीं हो रहा। C’ निश्चित रूप में मालों की एक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह मालों की कोई भी साधारण मात्रा नहीं है, बल्कि यह माल-पूँजी है। क्यों? क्योंकि यह पूँजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया से गुज़रकर मूल्य-संवर्धित हो चुका है। यानी इसमें महज़ मूल रूप से निवेशित पूँजी यानी M या उत्पादक रूप में P के बराबर मूल्य ही निहित नहीं है, बल्कि इसमें बेशी मूल्य भी शामिल है। यानी, C’ = C + c. यही कारण है कि जब यह माल पूरा का पूरा अपने मूल्य पर बिकता है (जैसा कि हमने फिलहाल माना है) तो यह M’ में यानी M + m में तब्दील होता है। मुद्रा-पूँजी का परिपथ यहीं समाप्त हो जाता है इसलिए जब तक हम उसे सतत् दुहराव में न देखें यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपने दुहराव में समूचा बेशी मूल्य पूँजीपति द्वारा अपनी आमदनी के रूप में संचित कर लिया जाता है, या उसे पूरा का पूरा पूँजी में तब्दील कर दिया जाता है, या उसे आंशिक रूप में पूँजी में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह बात अभिव्यक्त रूप में प्रकट होती है। क्योंकि जब माल-पूँजी (C’) मुद्रा-पूँजी (M’) में तब्दील हो जाती है, तो उसे दूसरे संचरण के चरण से भी गुज़रना होता है, यानी (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।)

C’ – M’ – C. संचरण की पहली कार्रवाई है C’ – M’. मुद्रा-पूँजी के चरण में इस कार्रवाई के साथ परिपथ पूरा हो जाता था। लेकिन उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह दूसरा क़दम है। पहला कदम है P … C’. संचरण की कार्रवाई इस परिपथ में शुरू ही इसके बाद होती है। संचरण की कार्रवाई के पहले चरण में हम C’ के M’ में औपचारिक रूपान्तरण को देखते हैं। यह माल-पूँजी का मुद्रा-पूँजी में रूपान्तरण है और यह औपचारिक रूपान्तरण है क्योंकि यहाँ कोई मूल्य-संवर्धन नहीं हो रहा। C’ निश्चित रूप में मालों की एक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह मालों की कोई भी साधारण मात्रा नहीं है, बल्कि यह माल-पूँजी है। क्यों? क्योंकि यह पूँजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया से गुज़रकर मूल्य-संवर्धित हो चुका है। यानी इसमें महज़ मूल रूप से निवेशित पूँजी यानी M या उत्पादक रूप में P के बराबर मूल्य ही निहित नहीं है, बल्कि इसमें बेशी मूल्य भी शामिल है। यानी, C’ = C + c. यही कारण है कि जब यह माल पूरा का पूरा अपने मूल्य पर बिकता है (जैसा कि हमने फिलहाल माना है) तो यह M’ में यानी M + m में तब्दील होता है। मुद्रा-पूँजी का परिपथ यहीं समाप्त हो जाता है इसलिए जब तक हम उसे सतत् दुहराव में न देखें यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपने दुहराव में समूचा बेशी मूल्य पूँजीपति द्वारा अपनी आमदनी के रूप में संचित कर लिया जाता है, या उसे पूरा का पूरा पूँजी में तब्दील कर दिया जाता है, या उसे आंशिक रूप में पूँजी में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह बात अभिव्यक्त रूप में प्रकट होती है। क्योंकि जब माल-पूँजी (C’) मुद्रा-पूँजी (M’) में तब्दील हो जाती है, तो उसे दूसरे संचरण के चरण से भी गुज़रना होता है, यानी (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।)

इसलिए उत्पादक-पूँजी के परिपथ में यह बात तत्काल ही स्पष्ट हो जाती है कि हम साधारण पुनरुत्पादन की बात कर रहे हैं या फिर विस्तारित पुनरुत्पादन व पूँजी संचय की। यदि M और m का रास्ता अलग-अलग हो जाता है और m पूर्ण रूप से पूँजीपति के व्यक्तिगत उपभोग में ख़र्च होकर इस पूँजी के परिपथ से निकलकर मालों के आम संचरण में प्रवेश कर जाता है, तो यह साधारण पुनरुत्पादन है। अगर m पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पूँजीपति द्वारा संचित कर पूँजी में तब्दील किया जाता है, तो M और m का आगे का रास्ता पूरी तरह से अलग नहीं होता है। पूँजीपति के निर्णय के आधार पर ही परिपथ का चरित्र बदल जाता है।

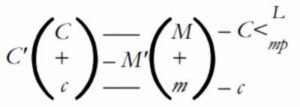

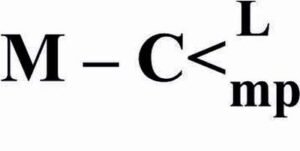

साधारण पुनरुत्पादन की स्थिति में जब हम उत्पादक-पूँजी के परिपथ को विस्तारित रूप में देखते हैं, तो वह इस प्रकार दिखायी देता है :

![]() अगर हम मार्क्स द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे उदाहरण का ही इस्तेमाल करें तो उसमें मूल रूप से निवेशित पूँजी यानी M था 422 पाउण्ड। इसमें से 372 पाउण्ड स्थिर पूँजी थी जो उत्पादन के साधनों पर लगायी गयी थी, 50 पाउण्ड परिवर्तनशील पूँजी थी जो श्रमशक्ति को ख़रीदने यानी मज़दूरों को मज़दूरी देने में लगायी गयी थी। उत्पादन के चरण में श्रमशक्ति का उत्पादक उपभोग होता है और वह इसी प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का भी उत्पादक उपभोग करती है और ख़र्च हुए उत्पादन के साधनों के कुल मूल्य का संरक्षण कर उसे उत्पादित माल में स्थानान्तरित करती है, अपने मूल्य के बराबर मूल्य पैदा करती है और साथ ही उसके ऊपर बेशी मूल्य पैदा करती है। इस प्रक्रिया में उसने हमारे उदाहरण में 78 पाउण्ड बेशी मूल्य पैदा किया। उत्पादित माल मूल पूँजी-मूल्य और बेशी मूल्य दोनों से लैस है। इसलिए C’ का मूल्य M और (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) के मूल्य (जो कि P के ही बराबर है) और बेशी मूल्य के योग, यानी C + c के बराबर है। यहाँ पूँजी-मूल्य के बराबर मूल्य के उत्पादित मालों के समुच्चय यानी C का मूल्य है 422 पाउण्ड (372 + 50) और c यानी 78 पाउण्ड के बराबर बेशी मूल्य की नुमाइन्दगी करने वाले मालों का समुच्चय है। अगर समूचा माल बिक जाये तो यह M’ यानी M + m के रूप में, यानी बेशी मूल्य से लदी पूँजी के रूप में, मुद्रा-रूप में पूँजीपति के हाथों में आती है।

अगर हम मार्क्स द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे उदाहरण का ही इस्तेमाल करें तो उसमें मूल रूप से निवेशित पूँजी यानी M था 422 पाउण्ड। इसमें से 372 पाउण्ड स्थिर पूँजी थी जो उत्पादन के साधनों पर लगायी गयी थी, 50 पाउण्ड परिवर्तनशील पूँजी थी जो श्रमशक्ति को ख़रीदने यानी मज़दूरों को मज़दूरी देने में लगायी गयी थी। उत्पादन के चरण में श्रमशक्ति का उत्पादक उपभोग होता है और वह इसी प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का भी उत्पादक उपभोग करती है और ख़र्च हुए उत्पादन के साधनों के कुल मूल्य का संरक्षण कर उसे उत्पादित माल में स्थानान्तरित करती है, अपने मूल्य के बराबर मूल्य पैदा करती है और साथ ही उसके ऊपर बेशी मूल्य पैदा करती है। इस प्रक्रिया में उसने हमारे उदाहरण में 78 पाउण्ड बेशी मूल्य पैदा किया। उत्पादित माल मूल पूँजी-मूल्य और बेशी मूल्य दोनों से लैस है। इसलिए C’ का मूल्य M और (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) के मूल्य (जो कि P के ही बराबर है) और बेशी मूल्य के योग, यानी C + c के बराबर है। यहाँ पूँजी-मूल्य के बराबर मूल्य के उत्पादित मालों के समुच्चय यानी C का मूल्य है 422 पाउण्ड (372 + 50) और c यानी 78 पाउण्ड के बराबर बेशी मूल्य की नुमाइन्दगी करने वाले मालों का समुच्चय है। अगर समूचा माल बिक जाये तो यह M’ यानी M + m के रूप में, यानी बेशी मूल्य से लदी पूँजी के रूप में, मुद्रा-रूप में पूँजीपति के हाथों में आती है।

अब उपरोक्त सूत्र के अनुसार पूँजीपति बेशी मूल्य यानी m को पूर्णत: अपने उपभोग पर ख़र्च कर देता है। यानी, m का रास्ता पूँजी के परिपथ में शुरू होता है, लेकिन फिर उससे अलग हो जाता है। पूँजीपति जब समूची माल पूँजी यानी C’ को बेचता है, यानी मुद्रा के रूप में उसे वास्तवीकृत करता है, तो C और c दोनों ही उसके पास मुद्रा-रूप में आ जाते हैं। यहाँ बेशी उत्पाद यानी c संचरण के पहले चरण यानी c – m से गुज़रता है। इस m से पूँजीपति अपनी आवश्यकता और ऐशो-आराम के माल ख़रीदता है और इस प्रकार दूसरा रूपान्तरण होता है, यानी m – c. यानी बेशी मूल्य का संचरण को देखें तो हम उसे इस रूप में पेश कर सकते हैं : c – m – c. यानी, सामान्य रूप में माल संचरण, जो पूँजी के परिपथ में जन्म लेता है, लेकिन बाद में उसका पथ पूँजी के परिपथ से बाहर चला जाता है।

ज़ाहिर है कि बेशी मूल्य पैदा पूँजी के परिपथ में ही होता है और वहीं हो सकता है, लेकिन साधारण पुनरुत्पादन की स्थिति में उसका रास्ता पूँजी के परिपथ से बाहर चला जाता है और मालों के आम संचरण का अंग बन जाता है। बेशी उत्पाद के वास्तवीकरण के ज़रिये पूँजीपति के हाथों में आयी मुद्रा अब महज़ मुद्रा यानी महज़ सिक्कों व नोटों की भूमिका ही अदा कर रही है, मुद्रा-पूँजी की नहीं।

यहाँ पर एक और ग़ौरतलब बात यह है कि पूँजीवादी उत्पादन से उत्पादित माल ऐसा हो सकता है जो टुकड़ों-टुकड़ों में बिकता हो या फिर ऐसा हो सकता है जो एक साथ साबुत ही बिक सकता हो। मसलन, हमारे उदाहरण में 10,000 एल.बी. सूत के धागे एक बार में भी बिक सकते हैं या वे एक लम्बी प्रक्रिया में अंश-अंश में भी बिक सकते हैं। लेकिन यह ऐसा माल भी हो सकता है जो एक साथ पूरा का पूरा साबुत ही बिक सकता हो, मसलन कोई मशीन, जिसकी क़ीमत 500 पाउण्ड है। पहली सूरत में पूँजीपति की पूँजी और बेशी मूल्य अलग-अलग समय में वास्तवीकृत (यानी मुद्रा-रूप में रूपान्तरित) हो सकते हैं, जबकि दूसरी सूरत में यह एक साथ समूची मशीन के बिकने के साथ ही वास्तवीकृत होते हैं। दूसरी सूरत में, पूँजीपति माल के बिकने के बाद यानी M’ के हाथों में आने के बाद ही उसमें से बेशी मूल्य यानी m को अलग कर सकता है और अपने उपभोग पर ख़र्च कर सकता है। मशीन में C और c का अलग अस्तित्व केवल एक धारणात्मक, कल्पित (काल्पनिक नहीं) या आदर्श रूप में ही होता है, भौतिक रूप में नहीं। मशीन के अपने सम्पूर्ण रूप में बिके बिना पूँजी-मूल्य और बेशी-मूल्य अलग-अलग रूप में पूँजीपति के हाथों में नहीं आ सकते। बहरहाल, इससे बेशी मूल्य के संचरण के अलग होने वाले पथ पर कोई असर नहीं पड़ता है।

दूसरी ग़ौरतलब बात यह है कि पूँजी का परिपथ बेशी मूल्य के संचरण के पथ से यानी c – m – c से अलग C – M – C के रूप में जारी रहता है। इन्हें संचरण के दो अलग पथों के रूपों में देखा जा सकता है, जो रूप के मामले में सामान्य रूप में माल संचरण के तौर पर ही प्रकट होते हैं। C – M – C पूँजी के परिपथ का ही अंग बना रहता है, जबकि c – m – c मालों के आम संचरण का अंग बन जाता है।

तीसरी बात यह कि अगर पूँजीपति समूचे बेशी मूल्य को अपने व्यक्तिगत उपभोग पर ख़र्च नहीं करता और उसके एक हिस्से का संचय कर उसे पूँजी में तब्दील करता है, तो पूँजी-मूल्य अपने परिपथ के अगले चरणों में संवर्धित होकर पहुँचता है और उस सूरत में उसके आवयविक संघटन में, यानी स्थिर पूँजी और परिवर्तनशील पूँजी के रूप में उसके विभाजन के अनुपात में परिवर्तन भी हो सकता है।

चूँकि c – m – c के साथ C – M – C भी रूपगत धरातल पर सामान्य माल संचरण के रूप में ही प्रकट होता है जिसमें माल केवल औपचारिक रूपान्तरण से गुज़रते हैं और उनके मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भोंड़े राजनीतिक अर्थशास्त्रियों को यह भ्रम होता है कि पूँजीवादी उत्पादन भी महज़ विनिमय हेतु उपयोग मूल्यों का उत्पादन मात्र है। लेकिन C और c दोनों ही C’ का ही अंग हैं, जो कि महज़ साधारण माल नहीं बल्कि माल-पूँजी है क्योंकि वह मूल्य-संवर्धन से गुज़र चुकी है और बेशी मूल्य से लैस है। साधारण पुनरुत्पादन की सूरत में भी बेशी मूल्य के बढ़ने की सम्भावना हमेशा रहती है और वह अक्सर बढ़ता ही है। बस फ़र्क इतना ही होता है कि बेशी मूल्य के संचरण का पथ पूँजी के परिपथ से बाहर चला जाता है। लेकिन बेशी मूल्य पैदा पूँजी के परिपथ में ही होता है और अगर पूँजी के परिपथ के आगे बढ़ने में कहीं ठहराव या व्यवधान आता है, तो न सिर्फ़ इस बेशी मूल्य का उत्पादन या मुद्रा-रूप में उसका वास्तवीकरण खटाई में पड़ सकता है, बल्कि जिन मालों के साथ उनका विनिमय होना होता है, उनका विपणन भी अधर में लटक जाता है। यानी, इससे न सिर्फ़ c यानी बेशी मूल्य का विनियोजन अनिश्चित हो जाता है, बल्कि उन मालों का बिकना भी अनिश्चित हो जाता है जिन्हें पूँजीपति विनियोजित बेशी मूल्य के ज़रिये ख़रीदता है। मार्क्स याद दिलाते हैं कि अगर माल-पूँजी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिक नहीं पाती, या अपने मूल्य से बेहद कम क़ीमत में बिकती है, तो ऐसा ही होता है।

चूँकि पूँजीपति का अस्तित्व इस बेशी मूल्य के आंशिक या पूर्ण रूप से अपने व्यक्तिगत उपभोग पर निर्भर करता है, चूँकि बेशी मूल्य पूँजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया में ही पैदा होता है और चूँकि पूँजी और पूँजीवादी उत्पादन का अस्तित्व स्वयं पूँजीपति के अस्तित्व पर आधारित होता है, इसलिए साधारण पुनरुत्पादन का पूँजीवादी चरित्र आरम्भ से ही स्पष्ट होता है। मार्क्स लिखते हैं :

“लेकिन इस सम्बन्ध में इस छोटी-सी बात को भूला नहीं जाना चाहिए कि c माल-रूप में एक ऐसा मूल्य है जिसका कोई भी ख़र्च पूँजीपति पर नहीं आया है; यह बेशी श्रम का मूर्त रूप है, जो मूलत: माल-पूँजी C’ के एक संघटक तत्व के रूप में मंच पर प्रकट हुआ था। इस प्रकार यह c पहले से ही अपने अस्तित्व से ही गतिमान पूँजी-मूल्य के परिपथ से जुड़ा हुआ है, और अगर यह परिपथ किसी भी रूप में रुकता है या उसमें व्यवधान पड़ता है, तो न केवल c का उपभोग बाधित हो जाता है, या पूर्णत: रुक जाता है, बल्कि साथ ही उन मालों के समुच्चय के लिए बाज़ार भी बाधित या समाप्त हो जाता है जो c का स्थानापन्न होते हैं। ऐसा ही तब भी होता है अगर C’ – M’ का रूपान्तरण ही खटाई में पड़ जाये या फिर C’ का केवल एक हिस्सा ही बिक पाये।” (वही, पृ. 149, अनुवाद हमारा)

मार्क्स स्पष्ट करते हैं कि मालों के सामान्य संचरण में C’ महज़ एक माल के रूप में गतिमान होता है। लेकिन पूँजी के संचरण में यह महज़ माल नहीं बल्कि माल-पूँजी की भूमिका में होता है। जब C’ – M’ का चरण पूरा होता है, यानी जब यह माल बिक जाता है, तो मालों के रूप में यह C’ उसका उत्पादन करवाने वाले उत्पादक पूँजीपति की पूँजी के संचरण से बाहर चला जाता है, लेकिन मालों के आम संचरण में वह बना रहता है, जहाँ से उपभोक्ता द्वारा ख़रीदे जाने के साथ वह उपभोग की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। मार्क्स बताते हैं कि यह सूत के धागे किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के निजी उपभोग में जाते हैं या किसी अन्य पूँजीपति के उत्पादक उपभोग में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मालों का सामान्य संचरण वास्तव में तमाम पूँजीपतियों की पूँजी के परिपथों और साथ ही उन मूल्यों के भी संचरण का अन्तर्गुन्थन होता है, जो बाज़ार में पूँजी के रूप में नहीं प्रकट होते हैं।

जब हम उत्पादक-पूँजी के परिपथ में संचरण की प्रक्रिया के दूसरे चरण पर विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि C’ – M’ के पूरा होने के साथ बेशी मूल्य यानी m पूँजी के परिपथ से बाहर चला जाता है और मालों के आम संचरण का अंग बन जाता है, जबकि M फिर से पूँजी के परिपथ का पुनर्नवीकरण करता है। इस M का मूल्य उत्पादक-पूँजी यानी P के ही बराबर होता है। इसके ज़रिये पूँजीपति फिर से श्रमशक्ति (L) और उत्पादन के साधन (mp) ख़रीदता है और फिर उत्पादन की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ उत्पादक-पूँजी का परिपथ पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहीं पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उत्पादक-पूँजी का परिपथ मुद्रा-पूँजी के परिपथ की एक आलोचना पेश करता है।

पहली बात यह है कि मुद्रा-पूँजी के परिपथ में (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) पहला चरण होता है, जहाँ पूँजी शुरू से ही अपने मुद्रा-रूप में प्रकट होती है। उसका मूल यहाँ स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है। लेकिन उत्पादक-पूँजी के परिपथ में जब पहली बार पूँजी मुद्रा-रूप में प्रकट होती है, तो वह पहले से ही मज़दूरों के श्रम द्वारा उत्पादित माल का रूपान्तरित रूप होती है। वह पहले से ही श्रम व उत्पादन की प्रक्रिया से गुज़र चुकी होती है, मूल्य-संवर्धित हो चुकी होती है और माल-पूँजी से मुद्रा-पूँजी में रूपान्तरित हो चुकी होती है। यहाँ पूँजीपति के हाथ में मौजूद यह मुद्रा-पूँजी शुरू से ही अतीत में किये गये श्रम का परिणाम होती है। M – C का चरण यहाँ तभी घटित हो सकता है, जब उससे पहले C’ – M’ का चरण घटित हो चुका हो।

पहली बात यह है कि मुद्रा-पूँजी के परिपथ में (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) पहला चरण होता है, जहाँ पूँजी शुरू से ही अपने मुद्रा-रूप में प्रकट होती है। उसका मूल यहाँ स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त नहीं होता है। लेकिन उत्पादक-पूँजी के परिपथ में जब पहली बार पूँजी मुद्रा-रूप में प्रकट होती है, तो वह पहले से ही मज़दूरों के श्रम द्वारा उत्पादित माल का रूपान्तरित रूप होती है। वह पहले से ही श्रम व उत्पादन की प्रक्रिया से गुज़र चुकी होती है, मूल्य-संवर्धित हो चुकी होती है और माल-पूँजी से मुद्रा-पूँजी में रूपान्तरित हो चुकी होती है। यहाँ पूँजीपति के हाथ में मौजूद यह मुद्रा-पूँजी शुरू से ही अतीत में किये गये श्रम का परिणाम होती है। M – C का चरण यहाँ तभी घटित हो सकता है, जब उससे पहले C’ – M’ का चरण घटित हो चुका हो।

C’ – M’ का चरण स्वयं तभी घटित हो सकता है जब उत्पादन की प्रक्रिया में बेशी मूल्य से लैस मालों का उत्पादन हो चुका हो और पूँजी का मूल्य-संवर्धन हो चुका हो। यानी पूँजीपति की पूँजी का मूल यहाँ उद्घाटित हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि जब पूँजीपति (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) का चरण पूरा करता है, यानी जब वह उत्पादन का पुनर्नवीकरण करने के लिए फिर से श्रमशक्ति ख़रीदता है, तो वह मज़दूरों को मज़दूरों द्वारा पैदा किये गये मालों के मूल्य से ही मज़दूरी दे रहा होता है। नतीजतन, मज़दूर के श्रम के उत्पाद के विपणन से वास्तवीकृत पूँजी द्वारा ही मज़दूरों को मज़दूरी दी जाती है। यानी, पूँजीपति मज़दूर का ‘माई-बाप’, ‘बाऊजी’, ‘अन्नदाता’, आदि नहीं होता है जो उसे अपनी जेब से मज़दूरी देता है। उल्टे वह तो मज़दूरों के ही श्रम के शोषण से प्राप्त पूँजी से ही मज़दूरों को मज़दूरी देता है, वह पूँजी जो और कुछ नहीं बल्कि मज़दूरों द्वारा अतीत में किया गया, वस्तुकृत हो चुका और वास्तवीकृत हो चुका श्रम ही है। मार्क्स लिखते हैं:

दूसरी बात यह है कि जब पूँजीपति (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) का चरण पूरा करता है, यानी जब वह उत्पादन का पुनर्नवीकरण करने के लिए फिर से श्रमशक्ति ख़रीदता है, तो वह मज़दूरों को मज़दूरों द्वारा पैदा किये गये मालों के मूल्य से ही मज़दूरी दे रहा होता है। नतीजतन, मज़दूर के श्रम के उत्पाद के विपणन से वास्तवीकृत पूँजी द्वारा ही मज़दूरों को मज़दूरी दी जाती है। यानी, पूँजीपति मज़दूर का ‘माई-बाप’, ‘बाऊजी’, ‘अन्नदाता’, आदि नहीं होता है जो उसे अपनी जेब से मज़दूरी देता है। उल्टे वह तो मज़दूरों के ही श्रम के शोषण से प्राप्त पूँजी से ही मज़दूरों को मज़दूरी देता है, वह पूँजी जो और कुछ नहीं बल्कि मज़दूरों द्वारा अतीत में किया गया, वस्तुकृत हो चुका और वास्तवीकृत हो चुका श्रम ही है। मार्क्स लिखते हैं:

“यहाँ मुद्रा-पूँजी शुरू से न तो पूँजी-मूल्य के मौलिक रूप में दिखती है और न ही अन्तिम रूप में, क्योंकि बार-बार मुद्रा-रूप का परित्याग करके ही C – M के पूरक की भूमिका निभाने वाले चरण यानी M – C को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार M – C का वह हिस्सा जो साथ ही M – L भी होता है, वह श्रमशक्ति प्राप्त करने के लिए मुद्रा का निवेश मात्र नहीं दिखता है, बल्कि यह प्रकट हो जाता है कि 50 पाउण्ड मूल्य वाले उन्हीं 1000 एलबी सूत के धागों को मुद्रा-रूप में श्रमशक्ति के लिए लगाया जाता है, और यह भी श्रमशक्ति द्वारा माल-रूप में पैदा किये जा चुके मूल्य का ही एक हिस्सा है। मज़दूर को दी जाने वाली मुद्रा यहाँ माल-रूप में उसी के द्वारा उत्पादित मूल्य का एक रूपान्तरित समतुल्य रूप मात्र है…

“M’ यहाँ C’ के ही रूपान्तरित रूप के तौर पर प्रकट होता है, जो अपने आप में P के अतीत में सम्पन्न प्रकार्य का ही, यानी उत्पादन प्रक्रिया का ही उत्पाद मात्र है; इस प्रकार M’ की समूची राशि यहाँ अतीत में किये गये श्रम की मौद्रिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है।” (वही, पृ. 151, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

यहाँ यह भी ग़ौरतलब है कि जहाँ एक ओर पूँजीपति द्वारा फिर से पूँजी का निवेश यानी M – C वस्तुत: C – M का ही पूरक है और इस प्रकार M पूँजीपति द्वारा मज़दूरों के ही अतीत के श्रम की ही नुमाइन्दगी करता है, वहीं दूसरी ओर M – C में M रूपान्तरित तौर पर ऐसे मालों की नुमाइन्दगी भी कर सकता है, जिनका अभी उत्पादन नहीं हुआ है। इस प्रकार, M श्रम के भावी उत्पादों पर पूँजीपति का दावा भी हो सकता है। इसी प्रकार, पूँजीपति द्वारा व्यक्तिगत उपभोग के लिए हस्तगत कर लिया गया बेशी मूल्य यानी m भी ऐसे मालों पर पूँजीपति का दावा हो सकता है, जो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। और इसके अलावा, मज़दूर के नज़रिये से देखें, तो L – M – C की प्रक्रिया में उसे मिली मज़दूरी भी ऐसे मालों पर मज़दूरों का दावा मात्र हो सकती है, जिन्हें अभी स्वयं मज़दूरों द्वारा पैदा किया जाना है। यानी, एक ओर पूँजीपति के हाथों में मौजूद M’ (M + m) अतीत के श्रम का ही फल होता है, वहीं दूसरी ओर उत्पादक निवेश हेतु पूँजीपति के हाथों में मौजूद M और व्यक्तिगत उपभोग के लिए उसके हाथों में मौजूद m, और साथ ही मज़दूर को L – M के द्वारा प्राप्त हुई मज़दूरी भी श्रम के भावी उत्पादों (चाहे वे उत्पादक उपभोग के साधन हों या व्यक्तिगत उपभोग के साधन) की नुमाइन्दगी भी कर सकते हैं क्योंकि ये सभी माल पहले से बाज़ार में मौजूद हों, ऐसा नहीं होता है। किसी भी स्थिति में पूँजीपति के हाथों में मौजूद मुद्रा अतीत के श्रम के उत्पादों का ही रूपान्तरित रूप है और उसका विनिमय अतीत के श्रम से पैदा मालों के साथ, ठीक उसी समय उत्पादित हो रहे मालों के साथ या भविष्य में उत्पादित होने वाले मालों के साथ हो सकता है। मज़दूर की मज़दूरी भी स्वयं उसके ही श्रम के उत्पादों का रूपान्तरित रूप ही है और उसका विनिमय भी स्वयं मज़दूर वर्ग द्वारा अतीत में पैदा हो चुके, वर्तमान में पैदा हो रहे या भविष्य में पैदा हो रहे मालों के साथ ही होता है।

इस प्रकार, श्रम का उत्पाद माल मुद्रा का रूप लेता है लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि इस मुद्रा को फिर से श्रम के उत्पाद माल का ही रूप ग्रहण करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मुद्रा-पूँजी एक क्षणभंगुर रूप के तौर पर प्रकट और बार-बार माल-पूँजी में रूपान्तरित होती रहती है क्योंकि इसके बिना मालों का पूँजीवादी उत्पादन यानी बेशी मूल्य का उत्पादन नहीं हो सकता है। इस प्रक्रिया में वास्तव में हम समाज में अलग-अलग पूँजीवादी उत्पादकों के मातहत मज़दूरों (और गौण रूप में मालों के आम संचरण में शामिल साधारण माल उत्पादकों) के श्रम द्वारा उत्पादित हो रहे श्रम के उत्पादों का ही विनिमय होता है और मुद्रा इस प्रक्रिया में एक क्षणभंगुर तत्व के रूप प्रकट और ओझल होती रहती है। मार्क्स लिखते हैं :

“दूसरी बात यह कि संचरण (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) में वही मुद्रा अपनी जगह को दो बार बदलती है; पहले पूँजीपति इसे एक विक्रेता के रूप में प्राप्त करता है और फिर इसे एक क्रेता के रूप में देता है। माल के मुद्रा-रूप में रूपान्तरण की भूमिका केवल यह होती है कि इसे मुद्रा-रूप से फिर से माल-रूप में तब्दील हो जाना होता है, और इसलिए पूँजी का मुद्रा-रूप, यानी मुद्रा-पूँजी के रूप में इसका अस्तित्व, इसकी समूची गति में एक अस्थायी क्षण मात्र होता है।” (वही, पृ. 152, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

यानी, मुद्रा-पूँजी की भूमिका केवल उत्पादित माल को उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति में तब्दील करने वाले एक मध्यस्थ की होती है। दूसरे शब्दों में, यह (साधारण पुनरुत्पादन की स्थिति में बेशी मूल्य को अलग करने के बाद) केवल माल-पूँजी को वापस उत्पादक-पूँजी के तत्वों में तब्दील करने वाले एक बिचौलिये की भूमिका में होती है। हम देख सकते हैं किस प्रकार उत्पादक-पूँजी का परिपथ मुद्रा-पूँजी के परिपथ की आलोचना पेश करता है। यहाँ मुद्रा-पूँजी स्वयं श्रम द्वारा उत्पादित माल का रूपान्तरित रूप होता है और वह और कुछ नहीं करती बल्कि महज़ माल-पूँजी को वापस उत्पादन के तत्वों, यानी उत्पादक-पूँजी में तब्दील करने में एक मध्यस्थ की भूमिका मात्र निभाती है।

मार्क्स याद दिलाते हैं कि (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए यहाँ हम यह मानकर चल रहे हैं कि उत्पादित माल पूर्ण रूप से बिकते हैं और अपने मूल्य पर बिकते हैं और साथ ही हम यह भी मान रहे हैं कि उसके बाद जब पूँजीपति बेशी मूल्य को व्यक्तिगत उपभोग के लिए हस्तगत करने के बाद बाक़ी मुद्रा-पूँजी को श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों पर लगाता है, तो श्रमशक्ति और उत्पादन के साधन के मूल्यों में भी कोई अन्तर नहीं आया है। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो साधारण पुनरुत्पादन की प्रक्रिया सुगम तरीक़े से नहीं चल सकती है। निश्चित तौर पर, वास्तव में आम तौर पर ऐसा ही होता है कि ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, क्योंकि पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था की तमाम विशिष्टताओं में से एक यह भी है कि इसमें सभी मालों के बीच के मूल्य-सम्बन्ध लगातार बदलते रहते हैं क्योंकि उत्पादन की अलग-अलग शाखाओं में श्रम की उत्पादकता में अलग-अलग मात्रा, अनुपात और दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं और नतीजतन अलग-अलग मालों के मूल्य अलग-अलग दर और दिशा में बदलते रहते हैं, साथ ही लाभप्रदता की गति के अनुसार कुछ माल अपने मूल्य से ऊपर तो कुछ उनसे नीचे बिकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें पुनरुत्पादन की स्थितियों की उनके शुद्ध रूप में जाँच करनी है ताकि उसके बुनियादी नियमों को समझ पाएँ। ये बुनियादी नियम अलग-अलग कारकों के प्रभाव में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, इसे भी बाद में तभी समझा जा सकता है। इसलिए मार्क्स फिलहाल इन कारकों को विश्लेषण में प्रविष्ट नहीं कराते हैं।

मार्क्स याद दिलाते हैं कि (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए यहाँ हम यह मानकर चल रहे हैं कि उत्पादित माल पूर्ण रूप से बिकते हैं और अपने मूल्य पर बिकते हैं और साथ ही हम यह भी मान रहे हैं कि उसके बाद जब पूँजीपति बेशी मूल्य को व्यक्तिगत उपभोग के लिए हस्तगत करने के बाद बाक़ी मुद्रा-पूँजी को श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों पर लगाता है, तो श्रमशक्ति और उत्पादन के साधन के मूल्यों में भी कोई अन्तर नहीं आया है। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो साधारण पुनरुत्पादन की प्रक्रिया सुगम तरीक़े से नहीं चल सकती है। निश्चित तौर पर, वास्तव में आम तौर पर ऐसा ही होता है कि ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, क्योंकि पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था की तमाम विशिष्टताओं में से एक यह भी है कि इसमें सभी मालों के बीच के मूल्य-सम्बन्ध लगातार बदलते रहते हैं क्योंकि उत्पादन की अलग-अलग शाखाओं में श्रम की उत्पादकता में अलग-अलग मात्रा, अनुपात और दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं और नतीजतन अलग-अलग मालों के मूल्य अलग-अलग दर और दिशा में बदलते रहते हैं, साथ ही लाभप्रदता की गति के अनुसार कुछ माल अपने मूल्य से ऊपर तो कुछ उनसे नीचे बिकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें पुनरुत्पादन की स्थितियों की उनके शुद्ध रूप में जाँच करनी है ताकि उसके बुनियादी नियमों को समझ पाएँ। ये बुनियादी नियम अलग-अलग कारकों के प्रभाव में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, इसे भी बाद में तभी समझा जा सकता है। इसलिए मार्क्स फिलहाल इन कारकों को विश्लेषण में प्रविष्ट नहीं कराते हैं।

मुद्रा-पूँजी की मात्र एक मध्यस्थ की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन और मूल्य-संवर्धन की प्रक्रिया अपने आप में मुद्रा-पूँजी का प्रकार्य नहीं है। यह मुद्रा-पूँजी के श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों में तब्दील होने पर ही सम्भव होता है। जब तक मुद्रा-पूँजी मुद्रा-पूँजी के रूप में ही मौजूद होती है, वह पूँजी के रूप में गतिमान नहीं होती। वह पूँजी के रूप में, यानी ऐसे मूल्य के रूप में जो अपने आपको संवर्धित करता है, केवल तभी गतिमान हो सकती है, जब उसे श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों में तब्दील किया जाय। मुद्रा-पूँजी यानी M वास्तव में केवल पूँजी के संचरण की कार्रवाई को ही पूरा कर सकती है। उसी प्रकार, बेशी मूल्य से लैस उत्पादित माल-पूँजी केवल वापस मुद्रा-रूप ग्रहण कर सकती है। इसके अलावा, वह मुद्रा-रूप भी महज़ इसलिए ही ग्रहण करती है क्योंकि उसे वापस उत्पादक-पूँजी के तत्वों में तब्दील किया जाना होता है। मूल्य-संवर्धन का काम केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही हो सकता है और पूँजी उत्पादन के क्षेत्र से ही पूँजी बनती है। वह संचरण की कार्रवाई में पूँजी बनती है क्योंकि यहीं उसे उत्पादक-पूँजी के तत्वों में तब्दील किया जाता है, यानी श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों में। मार्क्स लिखते हैं :

“यह तक यह मुद्रा के रूप में ही बनी रहती है, तब तक यह पूँजी के रूप में काम नहीं करती, और इसलिए उसका मूल्य-संवर्धन नहीं होता; पूँजी गतिहीन रहती है। M यहाँ केवल संचरण के माध्यम के रूप में, हालाँकि पूँजी के संचरण के माध्यम के रूप में ही काम करती है। परिपथ के पहले रूप (यानी मुद्रा-पूँजी के परिपथ – अनु.) में मुद्रा-रूप में पूँजी-मूल्य का जो स्वतन्त्रता का प्रतीतिगत रूप होता है, वह दूसरे रूप में ग़ायब हो जाता है, जो इस प्रकार रूप-I की एक आलोचना बन जाता है, और इसे महज़ एक विशिष्ट रूप पर अपचयित कर देता है।” (वही, पृ. 153-54, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

मार्क्स बताते हैं कि अगर माल को बेचने के बाद वास्तवीकृत मुद्रा-पूँजी को किसी भी वजह से श्रमशक्ति या उत्पादन के साधनों में (अनुपलब्धता आदि के कारण) नहीं बदला जा सकता तो भी पूँजीवादी पुनरुत्पादन पर वही असर पड़ता है, जो कि तब पड़ता जब माल ही नहीं बिक पाते हैं। एक रूप में पूँजी अपने मुद्रा-रूप में फँसकर ठहरावग्रस्त हो जाती और दूसरे में वह अपने माल-रूप में फँसकर ठहरावग्रस्त हो जाती। इन दोनों स्थितियों में बस यह अन्तर है कि मुद्रा-रूप में पूँजी-मूल्य अधिक टिकाऊ रूप में देर तक मौजूद रह सकता है और मुद्रा-रूप में पूँजी को एक व्यवसाय से हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगाना या सूद पर चढ़ा देना, आदि आसान होता है, जबकि अगर पूँजी-मूल्य माल-रूप में फँस गया तो अपेक्षाकृत जल्दी ही उसका मूल्य-ह्रास होता है और वह एक माल, एक उपयोग-मूल्य, ही नहीं रह जाता है। यहाँ यह बात ग़ौरतलब है कि चूँकि उत्पादित माल को बेचने के बाद वास्तवीकृत मुद्रा-पूँजी से उत्पादन के साधनों और श्रमशक्ति को ख़रीदने की स्थितियाँ किसी भी विशिष्ट पूँजी के परिपथ से बाहर मौजूद होती हैं, इसलिए किसी भी पूँजी के परिपथ की गतिमानता और इसलिए पूँजीवादी पुनरुत्पादन केवल उस पूँजी के परिपथ के आन्तरिक कारकों से निर्धारित नहीं होता है। ये स्थितियाँ पूर्ण होंगी या नहीं, इस पर किसी वैयक्तिक पूँजीपति व उसके पूँजी के परिपथ का कोई नियन्त्रण नहीं होता है, बल्कि यह आम तौर पर समूची पूँजीवादी व्यवस्था की सामान्य आर्थिक स्थिति पर, विशेष तौर पर, पूँजी संचय की और लाभप्रदता की गति पर निर्भर करता है।

परिपथ के पहले रूप यानी मुद्रा-पूँजी के परिपथ में (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) पहली दफ़ा उत्पादन के चरण की ज़मीन तैयार करता है। परिपथ के दूसरे रूप में यह रूपान्तरण महज़ उत्पादन के चरण की ज़मीन नहीं तैयार करता है, बल्कि यह उत्पादन के चरण में पूँजी के वापस लौटने की ज़मीन को तैयार करता है, यानी पुनरुत्पादन और साथ ही बेशी मूल्य के पुनरुत्पादन की ज़मीन तैयार करता है, क्योंकि M यहाँ पहले से ही C’ यानी उत्पादित माल के बिकने के परिणाम के तौर पर प्रकट होता है। यहाँ यह याद रखना ज़रूरी है कि मूल्य-संवर्धन की ज़मीन बुनियादी तौर पर M – L से पैदा होती है। M – mp इसमें केवल बेशी मूल्य के उत्पादन की वस्तुगत स्थितियों को तैयार करता है।

परिपथ के पहले रूप यानी मुद्रा-पूँजी के परिपथ में (सूत्र के लिए बाईं ओर दी गई इमेज देखें।) पहली दफ़ा उत्पादन के चरण की ज़मीन तैयार करता है। परिपथ के दूसरे रूप में यह रूपान्तरण महज़ उत्पादन के चरण की ज़मीन नहीं तैयार करता है, बल्कि यह उत्पादन के चरण में पूँजी के वापस लौटने की ज़मीन को तैयार करता है, यानी पुनरुत्पादन और साथ ही बेशी मूल्य के पुनरुत्पादन की ज़मीन तैयार करता है, क्योंकि M यहाँ पहले से ही C’ यानी उत्पादित माल के बिकने के परिणाम के तौर पर प्रकट होता है। यहाँ यह याद रखना ज़रूरी है कि मूल्य-संवर्धन की ज़मीन बुनियादी तौर पर M – L से पैदा होती है। M – mp इसमें केवल बेशी मूल्य के उत्पादन की वस्तुगत स्थितियों को तैयार करता है।

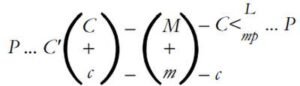

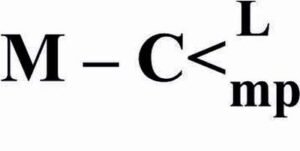

यदि हम उत्पादक-पूँजी के समूचे परिपथ को साधारण पुनरुत्पादन की स्थितियों में देखें तो वह इस प्रकार दिखता है:

जब हम सम्पूर्णता में इस परिपथ को देखते हैं, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात यह कि यहाँ मुद्रा-पूँजी का, जो कि स्वयं (साधारण पुनरुत्पादन की स्थितियों में बेशी मूल्य को अलग करके) उत्पादित माल-पूँजी का ही वास्तवीकृत रूप है, कुछ विशिष्ट मालों में रूपान्तरण यानी उत्पादक-पूँजी के तत्वों में रूपान्तरण का लक्ष्य वापस मालों का उत्पादन है। दूसरी बात यह कि इस परिपथ को सम्पूर्णता में देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवादी उत्पादन साधारण पुनरुत्पादन की सूरत में भी महज़ साधारण विनिमय हेतु किया जाने वाला माल उत्पादन नहीं है, बल्कि यह बेशी मूल्य के उत्पादन के लिए किया जाना वाला माल उत्पादन है। इसका मक़सद उत्पादक का जीविकोपार्जन नहीं है, बल्कि बेशी मूल्य का उत्पादन और उसका निजी विनियोजन है। यह बेशी मूल्य पूँजीपति अपने निजी उपभोग पर ख़र्च करता है या उसे पूर्ण या आंशिक रूप में पूँजी में तब्दील कर वापस उत्पादन में लगाता है, इससे इस उत्पादन के पूँजीवादी चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह महज़ मुद्रा की मध्यस्थता में होने वाला मालों का साधारण विनिमय नहीं है, बल्कि यहाँ हम बेशी मूल्य के उत्पादन के लक्ष्य के साथ मालों का मुद्रा की मध्यस्थता में विनिमय देखते हैं। या पूँजी के संचरण की प्रक्रिया को दिखलाता है, न कि सिर्फ़ सामान्य माल संचरण की प्रक्रिया को। पूँजीपति का निजी उपभोग और साथ ही मज़दूरों का निजी उपभोग पैदा ज़रूर पूँजी के परिपथ के भीतर होता है, लेकिन उनके निजी उपभोग का पथ पूँजी के परिपथ से बाहर चला जाता है, जैसा कि उपरोक्त परिपथ को देखते ही स्पष्ट हो जाता है। लेकिन बेशी मूल्य का उत्पादन ही बुनियादी लक्ष्य है, इस बात को नहीं समझ पाने के कारण ही क्लासिकीय बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों में से कई यह नहीं समझ सके कि इस उत्पादन की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें अतिउत्पादन का संकट पैदा होता ही रहता है और नतीजतन वे अतिउत्पादन की सम्भावना से इंकार करते हैं।

तीसरी बात यह कि जब C’ – M’ का चरण पूरा हो जाता है तो उत्पादित माल आगे किस प्रक्रिया में और कितनी देर में व्यक्तिगत उपभोक्ता तक पहुँच कर उपभोग में जाता है, यह इस विशिष्ट पूँजी के परिपथ के लिए अप्रासंगिक हो जाता है। मसलन, अगर पूँजीपति ने अपना समूचा उत्पादित माल किसी व्यापारिक पूँजीपति को बेच दिया, तो वह तत्काल अपने पूँजी के परिपथ का पुनर्नवीकरण कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में उसका पूँजी-मूल्य बेशी मूल्य समेत वास्तवीकृत होकर मुद्रा-रूप में आ गया। जब पूँजीपति अपने उत्पादन के पैमाने को विस्तारित करता है (जो कि उसे पूँजीपतियों के बीच मौजूद प्रतिस्पर्द्धा के कारण करना ही पड़ता है) तो वह समाज में मौजूद वास्तविक प्रभावी माँग और आपूर्ति की स्थितियों से नहीं तय होता है, बल्कि पूँजीवादी उत्पादन की आन्तरिक गतिकी से तय होता है। ऐसे में, यह सम्भव है कि पूँजीपति अपने उत्पादित मालों को किसी थोक व्यापारी को बेच दे और अपने पुनरुत्पादन को चालू रखे, लेकिन वह माल थोक व्यापारी और फिर खुदरा व्यापारियों के हाथों पूर्ण रूप से बिक न सके और तभी उत्पादित मालों की अगली खेप पूँजीपति द्वारा थोक व्यापारी को बेच दी जाय। ऐसे में, नये माल पुराने अनबिके मालों के साथ बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। यह सच है कि जब भी उत्पादन विस्तारित होता है, तो नये मज़दूरों को काम पर रखे जाने और उत्पादन के साधनों की पहले से बड़े पैमाने पर बिक्री व उत्पादन के कारण समाज में प्रभावी माँग में भी बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि प्रभावी माँग कोई नैसर्गिक रूप से दी गयी चीज़ नहीं होती है बल्कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यह स्वयं पूँजी संचय व लाभप्रदता की गति से निर्धारित होती है। बहरहाल, ऐसे में, यदि उत्पादित माल सुचारू तरीक़े से बिकता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। ऐसे में, बाज़ार में ठेल दी गयी मालों की नयी खेप पहले से दुकानदारों की शेल्फ़ों पर पड़े अनबिके मालों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करती है और अपने मूल्य से कम क़ीमत पर बिकती है। वास्तव में, यह अपने आप में समाज में वास्तविक माँग की कमी को नहीं दिखलाता है। दरअसल, यह केवल पूँजीपतियों के बीच भुगतान की माँग के समय पर पूरा न हो पाने की स्थिति को दिखलाता है। ऐसी स्थितियों में संकट तत्काल उपभोक्ता माँग की कमी में नहीं दिखता, बल्कि पूँजीपतियों के बीच आपसी ख़रीद-फ़रोख़्त की कमी के रूप में प्रकट होता है और इस प्रकार पुनरुत्पादन के संकट के रूप में प्रकट होता है। मार्क्स यहाँ इस संकट के बुनियादी कारक, यानी लाभप्रदता के संकट, की बात अभी नहीं करते हैं। इसके बारे में विस्तार में चर्चा पूँजी के तीसरे खण्ड में ही होती है। लेकिन लाभप्रदता की गति का प्रभाव किस प्रकार पुनरुत्पादन की समूची प्रक्रिया पर प्रकट होता है, मार्क्स यहाँ इस परिघटना का विवरण देते हैं। मार्क्स लिखते हैं:

“जहाँ तक पूँजीवादी उत्पादक का प्रश्न है, अगर उसका उत्पाद बिक जाता है, तो हर चीज़ नियमित रूप में होती रहती है। पूँजी-मूल्य के जिस परिपथ की वह नुमाइन्दगी करता है, वह बाधित नहीं होता है। और अगर यह प्रक्रिया विस्तारित होती है (जिसमें उत्पादन के साधनों के उत्पादक उपभोग का विस्तार भी शामिल है), तो पूँजी के इस पुनरुत्पादन के साथ मज़दूरों के पक्ष में भी व्यक्तिगत उपभोग (और इस प्रकार माँग) और बढ़ सकती है क्योंकि यह उत्पादक उपभोग द्वारा लायी जाती है और उसी के द्वारा व्यवहित होती है। बेशी मूल्य का उत्पादन और उसके साथ पूँजीपति का निजी उपभोग भी इस प्रकार बढ़ सकता है, और समूची पुनरुत्पादन की प्रक्रिया अपने आपको बेहद फूलती-फलती स्थिति में पाती है, जबकि वास्तव में मालों का बड़ा हिस्सा बस प्रतीतिगत तौर पर ही उपभोग में गया होता है, और वास्तव में वह खुदरा व्यापारियों के हाथों में अनबिका पड़ा होता है, और इस प्रकार अभी भी बाज़ार में होता है। अब मालों की एक धारा के पीछे दूसरी धारा आती है, और अन्तत: यह बात सामने आती है कि पिछली धारा के बारे में बस ऐसा प्रतीत मात्र हुआ था कि वह उपभोग द्वारा निगल ली गयी है। अब बाज़ार में जगह के लिए माल-पूँजियाँ आपस में होड़ करती हैं। बाद में आने वाले माल बिक पाने की ख़ातिर क़ीमत से कम पर बिकते हैं। पहले की मालों की खेपें अभी तैयार मुद्रा में तब्दील नहीं हो सकीं हैं, जबकि उनके लिए भुगतान की तिथि आ चुकी है। उनके मालिक या तो अपने आपको दिवालिया घोषित करें या फिर उन्हें किसी भी क़ीमत पर बेचें ताकि अपनी देनदारी का भुगतान कर सकें। लेकिन इस बिक्री का माँग की वास्तविक स्थिति से कोई भी लेना-देना नहीं होता। इसका रिश्ता मालों को मुद्रा में तब्दील करने की निरपेक्ष अनिवार्यता के साथ भुगतान की माँग मात्र से होता है। इस बिन्दु में संकट फूट पड़ता है। यह पहले उपभोक्ता माँग में यानी व्यक्तिगत उपभोग में प्रत्यक्ष कमी के रूप में प्रकट नहीं होता, बल्कि पूँजी के लिए पूँजी के विनिमय की संख्या में कमी के रूप में, यानी पूँजी की पुनरुत्पादन प्रक्रिया में गिरावट के रूप में प्रकट होता है।” (वही, पृ. 156-57, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

आगे बढ़ते हैं।

मार्क्स बताते हैं कि पूँजीपति द्वारा श्रमशक्ति और उत्पादन के साधनों की ख़रीद अक्सर एक बार में सम्पन्न नहीं होती। कुछ उत्पादन के साधन तत्काल ख़रीद लिये जाते हैं, कुछ की आपूर्ति तत्काल सम्भव नहीं होती, कुछ के लिए भुगतान तो कर दिया जाता है, लेकिन उनकी प्राप्ति बाद में होती है, आदि। ऐसे में, पूँजीपति की मुद्रा-पूँजी का एक साथ उत्पादक-पूँजी के सभी तत्वों के साथ विनिमय नहीं होता है। नतीजतन, मुद्रा की कुछ मात्रा पूँजीपति के हाथों में बनी रहती है। यहाँ हम मुद्रा की एक निधि के निर्माण को देखते हैं। लेकिन यह निधि निर्माण वास्तव में पूँजी के संचरण के प्रक्रिया का एक अंग होता है और उसका अन्तिम मक़सद ख़र्च होना ही होता है। इस रूप में, मार्क्स के शब्दों में, यह सुषुप्त पूँजी है, जो फिलहाल निवेशित नहीं हो रही, लेकिन उसे उत्पादन के साधनों और/या श्रमशक्ति पर निवेशित होना ही है। इसलिए यहाँ मुद्रा की एक निधि या उसके ढेर का इकट्ठा होना, किसी साधारण माल उत्पादक या मज़दूर द्वारा की जा रही बचत नहीं है, जिसे भविष्य में सुरक्षा हेतु बचाकर रखा जाता है, या फिर अपने निजी उपभोग पर ख़र्च किया जाना है। यह सुषुप्तावस्था में पूँजी ही है। पूँजी के संचरण में मुद्रा के ढेर का निर्माण वास्तव में पूँजीवादी पुनरुत्पादन की प्रक्रिया का एक हिस्सा ही होता है और यहाँ भी मुद्रा-पूँजी वही कार्य कर सकती है जिसकी इजाज़त मुद्रा-रूप उसे देता है।

पूँजी संचय और विस्तारित पुनरुत्पादन

साधारण पुनरुत्पादन की स्थिति में उत्पादक-पूँजी के परिपथ पर विस्तार से चर्चा के साथ हम स्वत: ही समझ सकते हैं कि विस्तारित पुनरुत्पादन की सूरत में इसका स्वरूप क्या होगा।

ज़ाहिर है कि पूँजीवादी पुनरुत्पादन को एक प्रक्रिया के रूप में देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीपति बेशी मूल्य के एक हिस्से को निजी उपभोग में लगायेगा ही। पुनरुत्पादन के कुछ चक्रों में वह बेशी मूल्य के एक हिस्से को निजी उपभोग में लगा सकता है, अन्य चक्रों में उसे पूरी तरह से पूँजी में तब्दील कर सकता है और आपवादिक स्थितियों में किसी चक्र में वह समूचे बेशी मूल्य को निजी उपभोग पर भी ख़र्च कर सकता है। आम तौर पर, वास्तविक दुनिया में यह प्रक्रिया इसी रूप में घटित होती है। लेकिन अगर हम विश्लेषण के लिए यह मान लें पूँजीपति समूचे बेशी मूल्य को संचित कर उसे पूँजी में तब्दील करता है, तो विस्तारित पुनरुत्पादन व उसकी स्थितियों को सटीकता के साथ समझा जा सकता है। इससे उद्घाटित नियमों के आधार पर ही हम उन स्थितियों को भी समझ सकते हैं जिनमें समूचे बेशी मूल्य को पूँजी में तब्दील नहीं किया जाता है, बल्कि उसका एक हिस्सा पूँजीपति के व्यक्तिगत उपभोग में जाता है। फ़र्क एक ही है : अगर बेशी मूल्य को पूरा का पूरा पूँजी में तब्दील किया जाता है तो उसका कोई भी हिस्सा पूँजी के परिपथ से बाहर जाकर मालों के सामान्य संचरण का अंग नहीं बनता, बल्कि पूँजी के परिपथ में ही रहता है, जबकि यदि बेशी मूल्य का एक हिस्सा पूँजीपति के निजी उपभोग में जाता है, तो निजी उपभोग में जाने वाला हिस्सा पूँजी के परिपथ से बाहर जाकर मालों के आम संचरण का अंग बन जाता है। दूसरे मामले में क्या होता है, वह हम साधारण पुनरुत्पादन पर विचार करते हुए समझ चुके हैं और इस वास्तविक रूप में होने वाले विस्तारित पुनरुत्पादन की स्थिति में उत्पादक-पूँजी के परिपथ को समझने के लिए हमें केवल उस समझदारी को ही मौजूदा चर्चा में समेकित करना होगा। इसलिए हम विस्तारित पुनरुत्पादन की स्थितियों की जाँच करते हुए हम यह मानकर चलेंगे कि समूचे बेशी मूल्य को पूँजी में तब्दील किया जा रहा है। इसीलिए मार्क्स लिखते हैं :

“हमने पहले साधारण पुनरुत्पादन पर विचार किया था जिसके सम्बन्ध में हमने माना था कि समूचे बेशी मूल्य को आमदनी के तौर पर ख़र्च कर दिया जाता है। वास्तव में, बेशी मूल्य के एक हिस्से को सामान्य परिस्थितियों में अनिवार्यत: आमदनी के रूप में ख़र्च किया ही जाता है, और दूसरे हिस्से को पूँजी में तब्दील किया जाता है, और इस बाबत यह बिल्कुल अप्रासंगिक है कि कुछ विशिष्ट अवधियों में पैदा होने वाले समूचे बेशी मूल्य का उपभोग कर लिया जाता है, जबकि अन्य मौक़ों पर उसे पूरी तरह से पूँजी में तब्दील कर दिया जाता है। अगर यह प्रक्रिया औसत रास्ते से गुज़रती है, तो ये दोनों ही चीज़ें घटित होती हैं। सूत्र को जटिल न बना देने के लिए, यह मान लेना बेहतर है कि समूचे बेशी मूल्य का संचय होता है।” (वही, पृ. 159, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

इस सूरत में उत्पादक-पूँजी का परिपथ कुछ इस प्रकार होगा:

इस सूत्र पर विचार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पहली बात यह है कि उत्पादन के तकनीकी कारक यह निर्धारित करते हैं कि उत्पादन को किस पैमाने पर विस्तारित किया जा सकता है। ज़ाहिर है कि बेशी मूल्य को पूँजी में तब्दील करके उत्पादन को विस्तारित करने के लिए निवेश किया जा सके, इसके पहले उत्पादन के कई चक्रों तक उसको इकट्ठा करना आवश्यक हो सकता है। क्योंकि नये चक्र में विस्तारित पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति में किस मात्रा और किस अनुपात में बढ़ोत्तरी की जा सकती है, यह उत्पादन की तकनीकी स्थितियों से तय होता है और अगर पूँजी के निवेश में किसी भी बढ़ोत्तरी के लिए आवश्यक मुद्रा की न्यूनतम मात्रा बेशी मूल्य के विनियोजन के एक चक्र में पूरी नहीं होती, तो बेशी मूल्य को उत्पादन के कई चक्रों तक इकट्ठा करना ज़रूरी हो जाता है। यानी एक ऐसा दौर हो सकता है जिसमें बेशी मूल्य को एकत्र किये जाने से मुद्रा का एक ढेर या निधि बनती रहे और जब वह एक विशिष्ट सीमा पर पहुँच जाये तभी उसका विस्तारित पुनरुत्पादन के लिए मूल पूँजी-मूल्य के साथ निवेश किया जा सके। ऐसे में भी मुद्रा की यह जो निधि निर्मित होती है, वह सुषुप्त पूँजी या सम्भावनासम्पन्न पूँजी है। वजह यह कि इस निधि का निर्माण निवेश के लक्ष्य के साथ ही किया जा रहा है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस सुषुप्त पूँजी की निधि के निर्माण से उत्पादन का विस्तार नहीं होता है, बल्कि उल्टे उत्पादन के ज़रिये ही इस सुषुप्त पूँजी की निधि का निर्माण होता है।

दूसरी बात यह है कि उत्पादक-पूँजी के परिपथ की विशिष्टता यह है कि मुद्रा-पूँजी के परिपथ के विपरीत यह परिपथ मूल्य-संवर्धन और मूल्य-संवर्धित पूँजी के मुद्रा के रूप में वास्तवीकरण पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि मूल्य-संवर्धन से शुरू होता है और मुद्रा के रूप में मूल्य-संवर्धित पूँजी का वास्तवीकरण महज़ इसका एक चरण है, इसका समापन-बिन्दु नहीं। पहले परिपथ यानी मुद्रा-पूँजी के परिपथ को अपने आप में देखें तो वह यह दिखाता है कि ‘पैसा कैसे और ज़्यादा पैसा पैदा करता है’, यानी किसी प्रकार मुद्रा-पूँजी मूल्य-संवर्धित होकर वापस मुद्रा-रूप में पूँजीपति के पास वापस लौटती है। लेकिन दूसरे परिपथ में हम देखते हैं कि मूल्य-संवर्धन से प्राप्त बेशी मूल्य का पूँजीपति क्या करता है; वह उसे पूरी तरह से निजी उपभोग में ख़र्च कर देता है, या पूर्ण या आंशिक रूप में पूँजी में तब्दील कर उसे वापस मूल्य-संवर्धन की प्रक्रिया यानी पूँजीवादी उत्पादन में लगा देता है। विस्तारित पुनरुत्पादन की स्थिति में जब पूँजी अन्त में वापस अपने उत्पादक-रूप में पहुँचती है, तो उसका मूल्य उत्पादक-पूँजी के मूल्य से ज़्यादा होता है। M…M’ के समान इसका रूप P…P’ होता है। लेकिन P’ हमें केवल यह नहीं बताता कि बेशी मूल्य पैदा हुआ है, बल्कि वह यह भी बताता है कि बेशी मूल्य को वापस पूँजी में तब्दील किया गया है।

इसके विपरीत, M…M’ में M’ और सभी प्रकार के पूँजी के परिपथों में C’ पूँजी-मूल्य के मूल्य-संवर्धन की प्रक्रिया को नहीं बल्कि उसके परिणाम को दिखाता है। ये दोनों ही पूँजी के विभिन्न रूपों (माल-रूप और मुद्रा-रूप) में पूँजी के संचरण के विभिन्न चरणों को दिखलाते हैं। पूँजी का मूल्य-संवर्धन इन रूपों यानी M’ और C’ का प्रकार्य नहीं होता है, वह केवल उत्पादक-पूँजी यानी P का प्रकार्य होता है। मुद्रा व माल के रूप में पूँजी उन्हीं प्रकार्यों को पूरा कर सकती है जो मुद्रा और माल पूरे कर सकते हैं : यानी, संचरण के प्रकार्य। उत्पादक रूप में पूँजी उन्हीं प्रकार्यों को अंजाम दे सकती है जिसकी इजाज़त उत्पादक के सक्रिय मनोगत कारक के रूप में श्रमशक्ति और उत्पादन की वस्तुगत स्थितियों के रूप में उत्पादन के साधन उसे करने देते हैं, यानी बेशी मूल्य का उत्पादन। मुद्रा-पूँजी इसलिए पूँजी नहीं बनती क्योंकि वह मुद्रा-रूप में है और माल-पूँजी इसलिए पूँजी नहीं होती कि वह माल-रूप में है, बल्कि वे उत्पादन के क्षेत्र में बेशी मूल्य के उत्पादन से गुज़रकर ही पूँजी बनते हैं। साथ ही, उत्पादन के क्षेत्र में श्रम और श्रम की स्थितियों यानी कच्चे माल व श्रम के उपकरण का मेल केवल पूँजीवादी उत्पादन में ही नहीं होता है, बल्कि हर प्रकार के उत्पादन में होता है। इसलिए पूँजी संचरण में पूँजी बनती है, लेकिन संचरण से पूँजी नहीं बनती। यह उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन के ज़रिये पूँजी बनती है, जिस हद तक उत्पादक-पूँजी के तत्व दूसरों की ख़रीदी गयी श्रमशक्ति और दूसरे माल उत्पादकों से ख़रीदे गये उत्पादन के साधन होते हैं। इसलिए इस पूँजी को एक सम्बन्ध के रूप में गति में ही समझा जा सकता है। मार्क्स लिखते हैं:

“जिस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में औद्योगिक पूँजी आम तौर पर उत्पादन की प्रक्रिया के अनुरूप, और इसलिए ग़ैर-पूँजीवादी उत्पादन प्रक्रिया में भी, एक योग के रूप में ही अस्तित्वमान हो सकती है, उसी प्रकार संचरण के क्षेत्र में भी वह केवल उन्हीं दो रूपों यानी माल व मुद्रा के रूप में ही अस्तित्वमान हो सकती है जो इस क्षेत्र के अनुरूप हैं। जिस प्रकार उत्पादन के तत्वों का योग आरम्भ से ही अपने आपको उत्पादक-पूँजी के रूप में ही प्रकट करता है, जिस हद तक श्रमशक्ति दूसरों की श्रमशक्ति है जिसे पूँजीपति ने उसके मालिकों से ख़रीदा है; ठीक उसी प्रकार जैसे उसने अन्य मालों के मालिकों से अपने उत्पादन के साधन ख़रीदे हैं, और इसलिए जिस प्रकार उत्पादक प्रक्रिया स्वयं औद्योगिक पूँजी के उत्पादन-प्रकार्य के रूप में प्रकट होती है – ठीक उसी प्रकार मुद्रा और माल इस औद्योगिक पूँजी के संचरण के रूपों, और ठीक इसीलिए संचरण-प्रकार्यों के रूपों में, औद्योगिक पूँजी के प्रकार्यों के तौर पर प्रकट होते हैं, जो या तो उत्पादक-पूँजी के प्रकार्यों की तैयारी का रास्ता तैयार करते हैं, या उत्पादक-प्रकार्यों के फलस्वरूप पैदा होते हैं। औद्योगिक पूँजी को अपने परिपथ के विभिन्न चरणों में जिन प्रकार्यात्मक रूपों से गुज़रना पड़ता है, उनके सन्दर्भ में ही मुद्रा-प्रकार्य और माल-प्रकार्य यहाँ ठीक उसी समय मुद्रा-पूँजी और माल-पूँजी के प्रकार्य होते हैं। इसलिए मुद्रा के रूप में मुद्रा और माल के रूप में माल के विशिष्ट गुणों और प्रकार्यों को पूँजी के रूप में उनके चरित्र पर आरोपित कर देना ग़लत है, और इसके विपरीत यह भी उतना ही ग़लत है कि उत्पादन के साधनों के रूप में उसके अस्तित्व के आधार पर ही हम उत्पादक-पूँजी के गुणों की पहचान करें।” (वही, पृ. 161, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

इस जटिल उद्धरण का अर्थ सिर्फ़ इतना है कि माल, मुद्रा या भौतिक अर्थों में उत्पादन के साधन अपने आप में पूँजी के रूप नहीं होते हैं, बल्कि पूँजी-मूल्य की गति में ही वे पूँजी बनते हैं। माल या मुद्रा माल-पूँजी या मुद्रा-पूँजी इसलिए नहीं होते क्योंकि वे माल या मुद्रा हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे पूँजी के परिपथ में उत्पादन के क्षेत्र में मूल्य-संवर्धन से गुज़र चुके होते हैं या मूल्य-संवर्धन की तैयारी की ज़मीन तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्पादन के साधन या किसी भी प्रकार के उत्पादक की प्राकृतिक श्रमशक्ति (जो माल में तब्दील नहीं हुई है) भी स्वयं अपने आप में पूँजी नहीं होते हैं, बल्कि वे तभी पूँजी की भूमिका निभाते हैं जब पूँजीपति दूसरों की माल बन चुकी श्रमशक्ति और दूसरे माल उत्पादकों (पूँजीवादी या ग़ैर-पूँजीवादी) द्वारा उत्पादित उत्पादन के साधनों को अपनी मुद्रा-पूँजी द्वारा ख़रीदते हैं। यानी, पूँजी को एक सामाजिक सम्बन्ध के रूप में ही समझा जा सकता है। उत्पादक-पूँजी का परिपथ इसे और भी ज़्यादा स्पष्ट कर देता है।

आगे मार्क्स बताते हैं कि M…M’ के पूरा होने के बाद जब मूल्य-संवर्धित पूँजी अपने परिपथ का दूसरा चरण शुरू करती है, तो वह M’ के रूप में नहीं बल्कि M के रूप में ही करती है क्योंकि अगले चक्र में मूल्य-संवर्धन के चिह्न ओझल हो चुके होते हैं। किसी भी अन्य पूँजीपति के समान जो पहली बार पूँजी निवेश करते हुए M के साथ अपनी मुद्रा-पूँजी के परिपथ की शुरुआत करता है, उसी प्रकार अपनी पूँजी का मूल्य-संवर्धन कर चुका पूँजीपति भी अगले चक्र की शुरुआत M के साथ ही करता है, M’ के साथ नहीं। उसी प्रकार, जब उत्पादक-पूँजी के परिपथ का दूसरा चक्र शुरू होता है, तो वह P’ के साथ नहीं बल्कि P के साथ ही शुरू होता है। इसकी वजह यह भी है कि P के तत्वों, यानी L और mp को हम L’ और mp’ के रूप में नहीं दिखा सकते क्योंकि पूँजीवादी पुनरुत्पादन में श्रमशक्ति और उत्पादन सम्बन्धों का अनुपात व उनके मूल्य-सम्बन्ध बदलते रहते हैं।

मुद्रा का संचय और उसके निहितार्थ

हम ऊपर इस पर चर्चा कर चुके हैं कि विस्तारित पुनरुत्पादन की सूरत में बेशी मूल्य के पूँजी में तब्दील होने की कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि बेशी मूल्य इस हद तक एकत्र होना चाहिए कि उसे पूँजी में तब्दील कर वापस उत्पादन में लगाया जा सके। यह दो कारकों में निर्भर करता है : उत्पादन के कारकों का भौतिक अनुपात और उनके मूल्य-सम्बन्ध। ये दोनों ही पूँजीवादी उत्पादन में परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि हर माल का मूल्य सतत् बदलता रहता है। वजह यह कि श्रम की उत्पादकता में अलग-अलग शाखाओं में अलग-अलग दर से और अलग-अलग दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं। उपरोक्त दो कारकों के आधार पर ही यह तय होता है कि बेशी मूल्य के संचय की वह न्यूनतम सीमा क्या होगी, जिसके बाद उसे पूँजी में तब्दील किया जा सकता है।

दूसरी बात यह कि जब तक बेशी मूल्य का संचय उपरोक्त सीमा तक नहीं पहुँच जाता तब तक वह मुद्रा के एक ढेर के रूप में एकत्र होता रहता है। पूँजी के परिपथ के दुहराव के साथ यह संचय बढ़ता है और अन्तत: उस न्यूनतम सीमा तक पहुँचता है जहाँ बेशी मूल्य का पूँजीकरण (capitalization) किया जा सकता है। इस संचय के कारक स्वयं मुद्रा के प्रकार्य से बाहर, यानी उत्पादन के क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसके दुहराव के साथ ही पैसों का यह ढेर बढ़ता है। बेशी मूल्य के इकट्ठा होने की यह प्रक्रिया अस्थायी तौर पर औद्योगिक पूँजी के परिपथ में जारी रहती है। अस्थायी तौर पर इसलिए क्योंकि जब तक बेशी मूल्य एक न्यूनतम सीमा तक इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक वह उत्पादन में लगी औद्योगिक पूँजी के आकार को बढ़ा नहीं सकता और महज़ एक मुद्रा के ढेर के रूप में मौजूद रहता है। और जब वह उस सीमा तक पहुँचकर पूँजी में तब्दील हो जाती है, तो वह ठहरी सुषुप्त मुद्रा-पूँजी यानी बेशी मूल्य के संचय से एकत्र मुद्रा का ढेर मात्र नहीं रह जाती है।

तीसरी बात यह कि यहाँ मुद्रा का ढेर बनना किसी प्राक्-पूँजीवादी माल उत्पादन में मुद्रा के ढेर बनने से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ मुद्रा की ऐसी निधि का निर्माण अपने आप में एक लक्ष्य होता है क्योंकि उत्पादन का लक्ष्य मुनाफ़ा अर्जित करना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष माल उत्पादक का उपभोग होता है और मूल्य के स्वतन्त्र रूप में मुद्रा का भण्डार इसी लक्ष्य की पूर्ति करता है। लेकिन पूँजीवादी उत्पादन में बेशी मूल्य के सतत् पैदा होने और एकत्र किये जाने के परिणामस्वरूप बनने वाले मुद्रा के ढेर का मक़सद ही वापस उत्पादन में लगकर और ज़्यादा बेशी मूल्य पैदा करना होता है। यानी, अधिक से अधिक मुनाफ़ा अर्जित करना उत्पादन का लक्ष्य होता है, न कि उपभोग। इसलिए यहाँ मुद्रा का यह ढेर वास्तव में सुषुप्त पूँजी या सम्भावनासम्पन्न पूँजी की भूमिका निभाता है, जिसे कालान्तर में उत्पादन में ही लगाया जाना होता है।

आख़िरी बात यह कि अभी हम इस निधि के रूप को उसके मूल रूप यानी ठोस रूप में मुद्रा के रूप में ही समझ रहे हैं, लेकिन यह निधि अन्य रूप भी ले सकती है। मसलन, पूँजीपति की तमाम लेनदारियों का रूप जो अभी मूर्त मुद्रा रूप में उसके हाथों में वास्तवीकृत नहीं हुई है। जैसे कि पूँजीपति ने क्रेडिट पर किसी अन्य पूँजीपति को अपना माल बेचा है और उसके बदले में मुद्रा-रूप में उसकी क़ीमत उसे भविष्य में मिलने वाली होती है। यानी, यह इस पूँजीपति की लेनदारी है। ऐसी तमाम लेनदारियों के रूप में भी पूँजीपति के पास बेशी मूल्य के एकत्र होने से बनने वाली निधि निर्मित हो सकती है। इसके अलावा, पूँजीपति बेशी मूल्य के इकट्ठा होने से बन रहे मुद्रा के ढेर को वित्तीय जगत में भी लगा सकता है, मसलन, शेयर, बॉण्ड या सिक्योरिटी के रूप में जो उसे एक निश्चित समय में ब्याज भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ढेर स्वयं पूँजी की भूमिका में आ जाता है, हालाँकि जिस पूँजीपति की हम बात कर रहे हैं, उसकी पूँजी के परिपथ से वह बाहर चला जाता है और सूदखोर पूँजी के रूप में सीधे ‘पैसे से पैसा’ बनाता है। इन रूपों की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैयक्तिक पूँजियों के परिपथों को समझने में इनकी प्रत्यक्षत: कोई भूमिका नहीं है।

आरक्षित निधि

मुद्रा का यह संचय आरक्षित निधि की भूमिका भी निभा सकता है, जो कि सुषुप्त पूँजी के रूप में इस संचय की भूमिका से अलग होता है। मसलन, अगर किसी भी वजह से पूँजीपति द्वारा उत्पादित मालों की बिकवाली में ठहराव आता है या ज़्यादा वक़्त लगता है, तो पूँजीपति अपनी पूँजी के संचरण को जारी रखने के लिए इस संचित मुद्रा का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा, अगर पूँजीपति द्वारा अपनी मुद्रा-पूँजी को दोबारा उत्पादन में लगाने का वक़्त आते-आते उत्पादन के साधनों की क़ीमत या श्रमशक्ति के मूल्य व मज़दूरी में बढ़ोत्तरी हो जाती है, तो उत्पादन का विस्तार किये बिना भी पूँजीपति को अपनी पूँजी के संचरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पहले से ज़्यादा मुद्रा-पूँजी का निवेश करना पड़ सकता है। उस सूरत में भी पूँजीपति इस आरक्षित निधि का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ मुद्रा का यह संचय सुषुप्त पूँजी की भूमिका में नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल उत्पादन के पैमाने के विस्तार के लिए नहीं हो रहा है बल्कि संयोगवश पैदा हुई स्थितियों में पूँजी के संचरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हो रहा है। पूँजीपति अपनी सक्रिय पूँजी को भी निवेश करते समय एक साथ बिरले ही उसे निवेशित करता है। उसका कुछ हिस्सा तत्काल लग जाता है, कुछ हिस्सा कुछ समय बाद लगाया जाता है और कुछ पूँजी संचरण को जारी रखने के लिए उसके हाथ में रहती है। लेकिन आरक्षित निधि इससे अलग है। वह सक्रिय पूँजी का हिस्सा नहीं है, न ही वह उत्पादन के विस्तार हेतु निवेशित की जा रही है। यह आकस्मिक परिस्थितियों में काम आ रही है, जब बदली हुई आर्थिक स्थितियों के कारण पूँजी के संचरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पूँजीपति ख़र्च कर रहा है।

जो भी हो, यह रिज़र्व फण्ड या आरक्षित निधि भी पूँजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होने वाला मुद्रा का संचय ही है। यदि यह उत्पादन के विस्तार हेतु एकत्र किया जाता है, तो यह कालान्तर में पूँजी की भूमिका में आ जाता है और इस रूप में सुषुप्त पूँजी की भूमिका निभाता है, अन्यथा यह अन्य सेवाएँ प्रदान करने का काम भी कर सकता है और पूँजी के संचरण में उत्पादन को विस्तारित किये बिना भी लग सकता है, जिस रूप में यह आरक्षित निधि की भूमिका निभाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में आने वाले उतार-चढ़ाव के कारण कई बार पूँजी के संचरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इस आरक्षित निधि का इस्तेमाल पूँजीपति को करना पड़ता है। वह यह नहीं सोच सकता कि मुद्रा की इस निधि के और कौन-कौन से प्रकार्य हो सकते हैं या होंगे। जैसा कि मार्क्स लिखते हैं:

“ज़ाहिरा तौर पर, कहने की आवश्यकता नहीं कि जब पूँजीपति को ज़रूरत होती है, तो वह किसी भी रूप में इस पर दिमाग़ नहीं खपाता कि उस मुद्रा के विशिष्ट प्रकार्य क्या-क्या हैं जो उसके हाथों में है, बल्कि वह अपनी पूँजी की संचरण की प्रक्रिया को फिर से गतिमान करने के लिए हर उस निधि का प्रयोग करता है, जो उसके हाथों में होती है।” (वही, पृ. 165)l

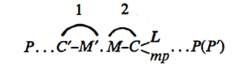

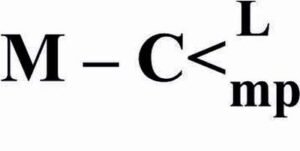

अन्त में, उत्पादक-पूँजी के परिपथ को आम तौर पर हम इस रूप में दर्शा सकते हैं:

यदि P = P तो इसका अर्थ है कि दूसरे क्षैतिज कोष्ठक यानी (2) में M = M’–m और अगर

P = P’ है तो दूसरे क्षैतिज कोष्ठक यानी (2) में M का परिमाण M’–m से ज़्यादा है, यानी किसी न किसी मात्रा में बेशी मूल्य का पूँजीकरण हुआ है और विस्तारित पुनरुत्पादन हुआ है।

(अगले अंक में जारी)

मज़दूर बिगुल, जुलाई 2025