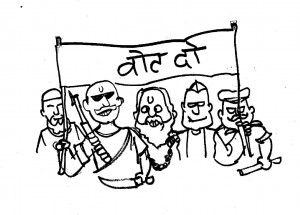

चुनावी नौटंकी का पटाक्षेप : अब सत्ता की कुत्ताघसीटी शुरू

जनता को सिर्फ यह तय करना है कि वह इसे कितना और बर्दाश्त करेगी!

बिगुल डेस्क

करीब डेढ़ महीने तक चली देशव्यापी चुनावी नौटंकी अब आख़िरी दौर में है। ‘बिगुल’ का यह अंक जब तक अधिकांश पाठकों के हाथों में पहुँचेगा तब तक चुनाव परिणाम घोषित हो चुके होंगे और दिल्ली की गद्दी तक पहुँचने के लिए पार्टियों के बीच जोड़-तोड़, सांसदों की खरीद-फरोख्त और हर तरह के सिद्धान्तों को ताक पर रखकर निकृष्टतम कोटि की सौदेबाज़ी शुरू हो चुकी होगी। पूँजीवादी राजनीति की पतनशीलता के जो दृश्य हम चुनावों के दौरान देख चुके हैं, उन्हें भी पीछे छोड़ते हुए तीन-तिकड़म, पाखण्ड, झूठ-फरेब का घिनौना नज़ारा पेश किया जा रहा होगा। जिस तरह इस चुनाव के दौरान न तो कोई मुद्दा था, न नीति – उसी तरह सरकार बनाने के सवाल पर भी किसी भी पार्टी का न तो कोई उसूल है, न नैतिकता! सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने की कुत्ता घसीटी जारी है।

करीब डेढ़ महीने तक चली देशव्यापी चुनावी नौटंकी अब आख़िरी दौर में है। ‘बिगुल’ का यह अंक जब तक अधिकांश पाठकों के हाथों में पहुँचेगा तब तक चुनाव परिणाम घोषित हो चुके होंगे और दिल्ली की गद्दी तक पहुँचने के लिए पार्टियों के बीच जोड़-तोड़, सांसदों की खरीद-फरोख्त और हर तरह के सिद्धान्तों को ताक पर रखकर निकृष्टतम कोटि की सौदेबाज़ी शुरू हो चुकी होगी। पूँजीवादी राजनीति की पतनशीलता के जो दृश्य हम चुनावों के दौरान देख चुके हैं, उन्हें भी पीछे छोड़ते हुए तीन-तिकड़म, पाखण्ड, झूठ-फरेब का घिनौना नज़ारा पेश किया जा रहा होगा। जिस तरह इस चुनाव के दौरान न तो कोई मुद्दा था, न नीति – उसी तरह सरकार बनाने के सवाल पर भी किसी भी पार्टी का न तो कोई उसूल है, न नैतिकता! सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने की कुत्ता घसीटी जारी है।

कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से हाथ मिलाने, गले मिलने को तैयार है। चुनाव की शुरुआत में यूपीए से छिटककर अलग गये लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की हालत कमज़ोर लगी तो कांग्रेस ने 15 साल से भाजपा गठबंधन में मौजूद नीतीश कुमार पर डोरे डालने शुरू कर दिये। करुणानिधि के द्रमुक की हालत गड़बड़ लगी तो जयललिता के अन्नाद्रमुक से नैन-मटक्का करने की कोशिश शुरू दी। उधर एनडीए ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि जो कोई भी आडवाणी को प्रधानमन्त्री बनाने के लिए राज़ी होगा उसका गठबन्धन में स्वागत है। वैसे पार्टियों की बन्दरकुद्दी तो चुनाव के दौरान ही शुरू हो गयी थी। तीसरे मोर्चे में शामिल टीआरएस आख़िरी दौर के मतदान के पहले ही करात एण्ड कम्पनी को ठेंगा दिखाकर एनडीए में चली गयी थी। ज़ाहिर है, किसी भी पार्टी को एक-दूसरे की नीतियों से कुछ लेना-देना नहीं है। सब जानते हैं, जनता को लूटने और देश को बेचने वाली नीतियों पर सबके बीच आम सहमति है। भाषणों में चाहे कोई कुछ भी कहे, अन्दरखाने सब एक हैं।

तीसरे मोर्चे के रूप में वामपंथियों द्वारा जुटाया गया भानमती का कुनबा चुनाव के दौरान ही बिखरने लगा था। वामपंथियों के राजनीतिक अवसरवाद की इससे बड़ी मिसाल भला और क्या हो सकती थी कि वे महाभ्रष्ट और सत्ता की भूखी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की अवतार और घोर जनविरोधी जयललिता और निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों के पोस्टरब्वाय रहे चन्द्रबाबू नायडू से लेकर नवीन पटनायक तक को साथ लिये घूम रहे हैं जिसके मुख्यमंत्री रहते उड़ीसा के कंधमाल में ईसाइयों का कत्लेआम किया गया। मज़दूर आन्दोलन के इन ग़द्दारों ने इस चुनाव के दौरान पतन के अपने ही सभी रिकार्ड तोड़ डाले हैं।

एक ओर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करके मतदाताओं को वोट देने के लिए ‘जगाने’ की कोशिशें इस बार चरम पर पहुँच गयीं, वहीं दूसरी ओर करोड़पति और अपराधी उम्मीदवारों की संख्या भी सारे रिकार्ड पार कर गयी। जिस देश में 77 प्रतिशत आबादी रोज़ाना सिर्फ 20 रुपये पर गुज़ारा करती हो वहाँ संसद की 542 सीटों के लिए अगर करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो तो समझा जा सकता है कि ये किस ‘जन’ के प्रतिनिधि हैं। अकेले मायावती की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 24 सीटों पर माफिया सरगनाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस, भाजपा, सपा सहित कोई पार्टी गुण्डों, हत्यारों, तस्करों और डकैतों को टिकट देने में पीछे नहीं थी।

डेढ़ महीने के चुनाव प्रचार में जनता के मुद्दे तो सिरे से नदारद थे, पर गाली-गलौच, ज़हरीला साम्प्रदायिक प्रचार, जातिवादी जोड़-तोड़, फिल्मी सितारों की भँड़ैती में कोई कमी नहीं थी। इस बार यह भी साफ हो गया कि आम मेहनतकश अवाम इस चुनावी पाखण्ड से पूरी तरह तंग आ चुका है और चुनाव के रास्ते अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद छोड़ चुका है। यही वजह है कि मतदाता जागृति के घनघोर प्रचार अभियान के बावजूद देश के ज़्यादातर इलाकों में मतदान का प्रतिशत पिछली बार से भी कम ही रह गया। इससे झेंपे-बौखलाये चुनाव विश्लेषक सफाई दे रहे हैं कि ”लोकतंत्र” में जनता की आस्था में कोई कमी नहीं आयी है, बस इस बार गर्मी ज़रा ज़्यादा हो गयी थी। जैसे अब तक के सारे चुनाव सुहाने मौसम में हुआ करते थे! अब कुछ लोग बेहयाई से कह रहे हैं कि 50 प्रतिशत ने ही वोट डाला तो क्या हुआ, जिन्होंने डाला वे धूप और गर्मी की परवाह न करके भी डटे रहे।

अब ज़रा उस ”बहुमत” की असलियत भी देख ली जाये जिसके नाम पर पाँच साल तक लुटेरों का कोई गिरोह देश पर हुकूमत करेगा। इसका तो गणित ही एकदम आसान है। देश की करीब 115 करोड़ आबादी में से 71 करोड़ यानी करीब 61 प्रतिशत लोग ही वोटर हैं। शेष 54 करोड़ आबादी में सभी 18 वर्ष से कमउम्र नहीं हैं। इनमें कई करोड़ आबादी मेहनतकश जनता के सबसे निचले तबकों की है जिनके पास रहने का कोई स्थायी ठिकाना ही नहीं है। इन 71 करोड़ लोगों में से औसतन आधे यानी 36 करोड़ लोग वोट देते हैं। पड़ने वाले वोट में से 28 से 32 प्रतिशत वोट पाने वाली पार्टी या गठबन्धन सत्ता पर कब्जा कर लेता है। यानी हुकूमत करने वाले लोग देश की जनता के महज़ 9.5 से 10 प्रतिशत लोगों के ही प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन बार-बार जनता को यह बताया जाता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत का शासन। जबकि असलियत यह है कि बहुमत ऐसे लोगों का होता है जो चुनाव जीतने वालों के खि़लाफ थे।

बहरहाल, पूँजीवादी दुनिया के मालिकों का खेल-तमाशा तो ख़त्म हो गया लेकिन अब जनता को तय करना है कि वह इस घिनौनी नौटंकी को देखती और बर्दाश्त करती रहेगी, या इसे ध्वस्त कर एक ऐसा लोक स्वराज बनाने की राह पर आगे बढ़ेगी जिसमें उत्पादन, राजकाज और समाज के पूरे ढाँचे पर सच्चे अर्थों में मेहनतकश जनता का नियंत्रण होगा।

बिगुल, मई 2009