धागों में उलझी ज़िन्दगियाँ

उद्योग नगर, गुड़गाँव में कपड़ा उद्योग के मज़दूरों के बीच हादसों और असन्तोष की दास्तान

(पीपुल्स यूनियन फॅार डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) और पर्सपेक्टिव्स द्वारा जारी रिपोर्ट का एक भाग)

एक दिन में

हरियाणा का औद्योगिक परिसर जो कि उद्योग विहार के नाम से जाना जाता है, कापसहेड़ा से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पार करते ही शुरू हो जाता है। इस इलाके में ज़्यादातर कपड़ा फैक्ट्रियाँ ही हैं। इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों के पुर्ज़े बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी हैं। उद्योग विहार की स्थापना 1990 के दशक में निर्यात के लिए एक जगह पर कपड़ा बनाने के लिए हुई थी। उस समय दिल्ली से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को टैक्स में भारी छूट देकर अनिवार्य रूप से हटने का आदेश दिया गया था। दिल्ली से इन इकाइओं को उद्योग विहार में पुनर्स्थापित किया गया था। आज फि़र से इन्हें मानेसर या रेवाड़ी में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज यह इलाका देश के चंद फैक्ट्री आधारित कपड़ा उद्योगों में से एक है। यह इलाका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ निर्यात के लिए कपड़ा बनाया जाता है। हर सुबह मज़दूरों का एक सैलाब कापसहेड़ा से उद्योग विहार की ओर काम के लिए बढ़ता हुआ दिखता है। ज़्यादातर मज़दूर कापसहेड़ा में ही रहते हैं। यहाँ की फ़ैक्ट्रियों में काम कर रहे अधिकतर मज़दूर उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं। इनमें कई मुसलमान हैं और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से जुलाहा समुदाय के हैं।

इस उद्योग में जुड़े ज़्यादातर (95 से 99 प्रतिशत) मज़दूरों को ठेकेदारों के ज़रिये काम मिलता है, न कि सीधा कंपनियों से। यहाँ टाइम रेट यानी मासिक (और कभी-कभी दैनिक) और पीस रेट (जहाँ उन्हें प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा मिलता है) पर काम मिलता है। एक समय था जब बहुत सारे ‘फुल पीस टेलर’ हुआ करते थे। यानी कि पूरा कपड़ा वही तैयार करते थे, इसलिए यह ज़रूरी था कि वे कुशल कारीगर हों। लेकिन कम से कम 1990 के दशक से यह उद्योग ’चेन सिस्टम’ या असेम्बली लाइन प्रणाली के अनुसार काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे मज़दूर लाइन से बैठते हैं और बारी-बारी एक ही कपड़े के अलग-अलग हिस्से सिलते हैं – जैसे कॉलर, बाजू, इत्यादि। चेन सिस्टम में पहले की तरह कुशल कारीगरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके कारण अब मज़दूरों से कम पैसे में काम करवाया जा सकता है।

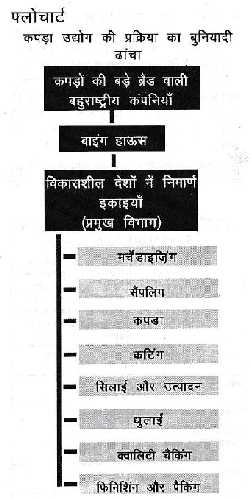

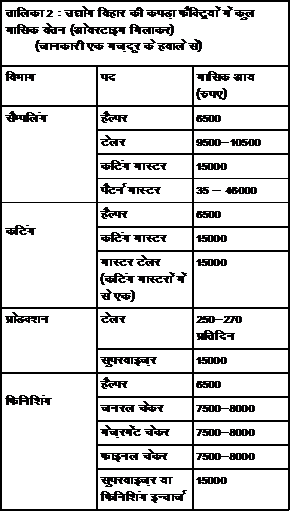

एक आम कपड़ा फ़ैक्ट्री में कई विभाग होते हैं। जैसे कि सैंपलिंग डिपार्टमेंट (जो विश्व स्तर पर खरीद करने वाली कम्पनी की स्वीकृति के लिए सैंपल बनाता है), क्वालिटी चैकिंग डिपार्टमेंट, कटिंग विभाग (जहाँ कपड़ा कटता है), प्रोडक्शन डिपार्टमेंट (जहाँ कपड़ों की थोक में सिलाई होती है), तथा फिनिशिंग डिपार्टमेंट (जहाँ धागे काटने, तह लगाने, इस्त्री और पैकिंग करने का काम होता है) (फ्लोचार्ट देखें)। हर विभाग में मज़दूरों के कई स्तर हैं। प्रबंधकों, विक्रेताओं और डिज़ाइनरों को छोड़ कर, बाकी सब मज़दूरों में से सबसे अधिक तनख्वाह या तो सुपरवाइज़र को मिलती है या फिर मास्टर टेलर को।

एक आम कपड़ा फ़ैक्ट्री में कई विभाग होते हैं। जैसे कि सैंपलिंग डिपार्टमेंट (जो विश्व स्तर पर खरीद करने वाली कम्पनी की स्वीकृति के लिए सैंपल बनाता है), क्वालिटी चैकिंग डिपार्टमेंट, कटिंग विभाग (जहाँ कपड़ा कटता है), प्रोडक्शन डिपार्टमेंट (जहाँ कपड़ों की थोक में सिलाई होती है), तथा फिनिशिंग डिपार्टमेंट (जहाँ धागे काटने, तह लगाने, इस्त्री और पैकिंग करने का काम होता है) (फ्लोचार्ट देखें)। हर विभाग में मज़दूरों के कई स्तर हैं। प्रबंधकों, विक्रेताओं और डिज़ाइनरों को छोड़ कर, बाकी सब मज़दूरों में से सबसे अधिक तनख्वाह या तो सुपरवाइज़र को मिलती है या फिर मास्टर टेलर को।

सुपरवाइज़रों को प्रति माह 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा अधिक उत्पादन के लिए इंसेंटिव भी दिया जाता है। इसलिए, सुपरवाइज़र हर वक़्त मज़दूरों को तेज़ी से काम करने के लिए मजबूर करते रहते हैं। उद्योग विहार क्षेत्र में सभी सुपरवाइज़र पुरुष हैं और वे महिला मज़दूरों पर धौंस जमाते रहते हैं। सुपरवाइज़र मज़दूरों में से छांट कर बनाए जाते हैं, लेकिन वह कब तक इस दर्ज़े को बरकरार रख पाता है यह बहुत हद तक मालिक के साथ उसके रिश्ते पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी टीम के सामने आये, जहाँ कुछ मज़दूरों पर सुपरवाइज़री का अतिरिक्त भार यह आश्वासन देकर डाल दिया गया कि भविष्य में तरक्की होगी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल-बाहर कर दिया गया।

उद्योग विहार में कुल मज़दूरों में से 10 प्रतिशत बतौर ‘सैम्पलर’ काम करते हैं। ये लोग पहले सैंपल बनाते हैं जिसके आधार पर फि़र थोक में कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मज़दूर बतौर टेलर या हेल्पर काम करते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग हेल्पर की तरह काम करना शुरू करते हैं और फि़र तरक्की होने पर टेलर बन जाते हैं। पहले एक हेल्पर को काम पर प्रशिक्षण दे दिया जाता था पर अब यह चलन बंद हो गया है इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग इस इलाके में खुले अनगिनत प्रशिक्षण केन्द्रों में पहले एक या दो महीने का प्रशिक्षण लेते हैं।

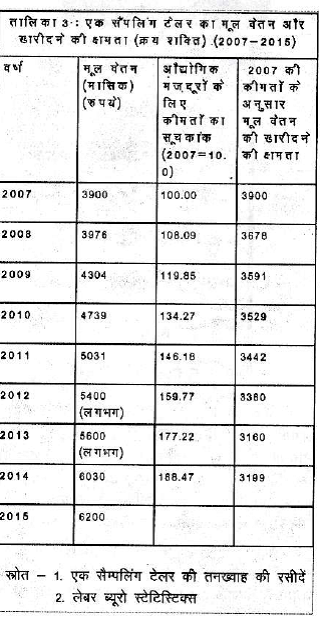

सैम्पलिंग विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको अनुभवी टेलरों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बनाए गए सैंपल, ब्राण्ड वाली बड़ी कंपनी को स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं और इसी के आधार पर फि़र आगे थोक में उत्पादन होता है। सैंपलिंग विभाग के टेलर या ‘सैम्पलर’ पूरी फैक्ट्री के टेलरों से बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इन्हें मूल वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। एक सैम्पलिंग टेलर का मूल वेतन प्रति माह 6,200 रुपये है (2015 में हुई आखिरी बढ़त के बाद)। सभी भत्ते, जैसे मकान का किराया, यात्रा, और महंगाई भत्ता जोड़कर मासिक वेतन लगभग 8,800 रुपये बन जाता है। ध्यान देना ज़रूरी है कि महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है । सैंपलिंग विभाग में उच्च दर्जे़ के टेलर भी होते हैं – जैसे मास्टर टेलर, कटिंग टेलर और पैटर्न टेलर, जिन्हें 20,000 से 36,000 रुपये के बीच में वेतन मिलता हैं। दूसरी तरफ प्रोडक्शन विभाग के टेलरों को प्रति माह केवल 6,500 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता (तालिका 2 देखें)। इस थोड़ी सी तनख्वाह में से भी किसी न किसी कारण से कटौती की जा सकती है। हमारी टीम को बताया गया कि काम पर पहुँचने में दस मिनट की देरी होने पर एक घंटे की तनख्वाह भी कट सकती है।

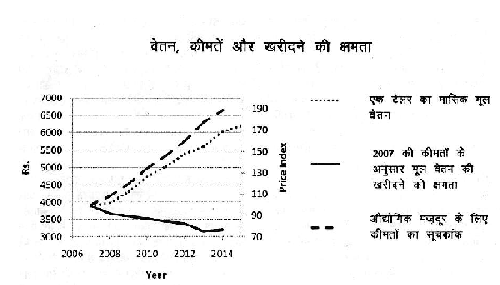

मज़दूरों के वेतन को अगर गौर से देखें तो हमें उनके काम और रहने की परिस्थितियों का अंदाज़ा हो जाएगा। मासिक वेतन दिन में 8 घंटे के काम के हिसाब से दिए जाते हैं। कायदे से यह समय 9 से 5 या 5:30 बजे तक होता है, जिसमें आधे घंटे का लंच-ब्रेक होता है। मैनेजमेंट के अनुसार मज़दूरों को दो 15-15 मिनट के चाय-ब्रेक भी दिए जाते हैं। लेकिन मज़दूरों का कहना है कि दूसरा चाय-ब्रेक, ओवरटाइम शिफ्ट शुरू होने से पहले दिया जाता है। तालिका 3 को साथ रखकर देखें तो समझा जा सकता है कि मज़दूरों के वेतन में प्रति वर्ष हुई बढ़त, बाज़ार में बढ़ती कीमतों की तुलना में पर्याप्त नहीं है। इतना वेतन आम मध्यमवर्गीय जीवन के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि रुपयों के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन असल में मौजूदा वेतन से मज़दूर के लिए अपने और अपने परिवार का पालन-पोषण ठीक से कर पाना संभव नहीं है। रेखाचित्र से साफ़ पता चलता है कि अगर मंहगाई या मुद्रास्फीति को मद्देनज़र रखकर देखा जाए तो असल में मूल वेतन में इतने सालों में गिरावट ही हुई है, यानी कि वेतन मंहगाई के अनुपात में नहीं बढ़ा है। एक सैम्पलिंग टेलर को मकान के किराये और यात्रा के लिए जो भत्ता मिलता है, उससे कुछ मदद हो जाती है (हालांकि ये भत्ते भी पर्याप्त नहीं हैं), लेकिन ज़्यादातर मज़दूर जो कि अन्य विभागों में काम करते हैं, उन्हें तो मूल वेतन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सैंपलिंग टेलर की वेतन की रसीद को देखकर पता चलता है कि उन्हें तो महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है (देखें रेखाचित्र-1)। इसका मतलब सभी मज़दूर अपने वेतन से अब पहले की तुलना में कम खरीददारी कर पाते हैं। यही कारण है कि सभी मज़दूरों ने अपनी बचत में हुई गिरावट के बारे में बताया। कई मज़दूर अब पहले की मुक़ाबले में कम पैसा भेज पा रहे हैं।

मज़दूरों के वेतन को अगर गौर से देखें तो हमें उनके काम और रहने की परिस्थितियों का अंदाज़ा हो जाएगा। मासिक वेतन दिन में 8 घंटे के काम के हिसाब से दिए जाते हैं। कायदे से यह समय 9 से 5 या 5:30 बजे तक होता है, जिसमें आधे घंटे का लंच-ब्रेक होता है। मैनेजमेंट के अनुसार मज़दूरों को दो 15-15 मिनट के चाय-ब्रेक भी दिए जाते हैं। लेकिन मज़दूरों का कहना है कि दूसरा चाय-ब्रेक, ओवरटाइम शिफ्ट शुरू होने से पहले दिया जाता है। तालिका 3 को साथ रखकर देखें तो समझा जा सकता है कि मज़दूरों के वेतन में प्रति वर्ष हुई बढ़त, बाज़ार में बढ़ती कीमतों की तुलना में पर्याप्त नहीं है। इतना वेतन आम मध्यमवर्गीय जीवन के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि रुपयों के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन असल में मौजूदा वेतन से मज़दूर के लिए अपने और अपने परिवार का पालन-पोषण ठीक से कर पाना संभव नहीं है। रेखाचित्र से साफ़ पता चलता है कि अगर मंहगाई या मुद्रास्फीति को मद्देनज़र रखकर देखा जाए तो असल में मूल वेतन में इतने सालों में गिरावट ही हुई है, यानी कि वेतन मंहगाई के अनुपात में नहीं बढ़ा है। एक सैम्पलिंग टेलर को मकान के किराये और यात्रा के लिए जो भत्ता मिलता है, उससे कुछ मदद हो जाती है (हालांकि ये भत्ते भी पर्याप्त नहीं हैं), लेकिन ज़्यादातर मज़दूर जो कि अन्य विभागों में काम करते हैं, उन्हें तो मूल वेतन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सैंपलिंग टेलर की वेतन की रसीद को देखकर पता चलता है कि उन्हें तो महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है (देखें रेखाचित्र-1)। इसका मतलब सभी मज़दूर अपने वेतन से अब पहले की तुलना में कम खरीददारी कर पाते हैं। यही कारण है कि सभी मज़दूरों ने अपनी बचत में हुई गिरावट के बारे में बताया। कई मज़दूर अब पहले की मुक़ाबले में कम पैसा भेज पा रहे हैं।

इतनी कम तनख्वाह पर ओवरटाइम करना तो इस उद्योग में आम बात हो गई है। हर रोज़ 3 से 4 घंटे ओवरटाइम करने के बाद (रविवार को भी), मज़दूर महीने में 10 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। कुछ मज़दूरों के अनुसार वे हर हफ्ते लगभग 100 घंटे ओवरटाइम करते हैं (कानून के अनुसार हर तीन महीने में सिर्फ 50 घंटे तक ओवरटाइम की अनुमति है)। उत्पादन के चरम समय पर रात को 2 बजे तक काम करना आम बात है। मज़दूरों को अपनी कमाई में इज़ाफ़ा करने के लिए खुद भी ओवरटाइम करने की ज़रूरत महसूस होती है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है कि अगर मालिक के कहने पर भी मज़दूर ओवरटाइम न करे तो उसे काम से हाथ धोना पड़ सकता है। कानून के अनुसार ओवरटाइम के लिए दोहरे रेट पर मज़दूरी मिलनी चाहिए, लेकिन इस इलाके में ऐसा बहुत कम फैक्ट्रियों में होता है। सिंगल रेट पर ओवरटाइम मज़दूरी देना अब यहाँ का कायदा बन चुका है।

कई मज़दूर मासिक वेतन के अलावा पीस रेट सिस्टम पर भी काम करते हैं। इस सिस्टम में मज़दूर को पीस के अनुसार तनख्वाह मिलती है न कि समय के अनुसार। एक पूरी कमीज़ के पीस रेट में हुई बढ़त से पता चलता है कि यह बढ़त कितनी कम है। पिछले 14 सालों में पीस रेट ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। सन 2000 में, 14 या 15 रुपये प्रति शर्ट से आज ये केवल 20 से 25 रुपये ही हुए हैं और कुछ जगहों पर 30 से 35 रुपये। आज पर-पीस का मतलब पूरी कमीज़ या कपड़ा नहीं, कमीज़ का एक हिस्सा माना जाता है – जैसे कॉलर, बाजू, इत्यादि। तनख्वाह भी कितने कॉलर या बाजू सिले, उसके अनुसार मिलती है। पीस रेट सिस्टम मज़दूरों को बहुत लम्बे समय तक काम करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा पीस बनाकर दिन में ज़्यादा कमा सकें। पीस रेट मज़दूरों में कुछ महिलाएं भी हैं जो घर से ही कई किस्म के महीन काम करती हैं, जैसे बटन या सितारे लगाना।

पंजीकृत फैक्ट्रियों में काम करने के अलावा कई मज़दूर ‘फ़ैब्रिकेटर यूनिट्स’ में भी काम करते हैं। ये इकाइयाँ सीधे विश्व स्तर की खरीददार कम्पनियों से संपर्क नहीं करती हैं। आमतौर पर इनको पंजीकृत फैक्ट्रियों से काम ठेके पर मिलता है। फैब्रिकेटर यूनिट्स, टैक्स बचाने के लिए ज़्यादातर गैरकानूनी तौर पर काम करती हैं और बच्चों से भी काम करवाती हैं।

आमतौर पर देश के कपड़ा उद्योग में काम करने वालों में महिलाओं का अनुपात ज़्यादा होता है पर दिल्ली-एन.सी.आर. कपड़ा उद्योग इस मामले में एक अपवाद है। परन्तु अब महिला मज़दूरों की संख्या यहाँ भी बढ़ रही है। आमतौर पर महिलाएँ ‘फिनिशिंग’ विभाग में काम करती हैं, जहाँ वे धागे काटने, बटन लगाने, कपड़े तह करने या पैक करने का काम करती हैं। इस तरह का काम ‘हल्का’ माना जाता है। इसलिए इन्हें कम तनख्वाह मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान तनख्वाह नहीं मिलती। परन्तु पुरुष-प्रधान समाज की इस सोच के चलते कि महिलाएँ हल्का काम ही कर सकती हैं या महिलाओं की तनख्वाह घर की कुल तनख्वाह का मुख्य भाग नहीं होता, महिलाओं को अक्सर कम तनख्वाह वाला काम दिया जाता है। लेकिन जिस काम को ‘हल्का’ कहा जाता है वह काफ़ी कठिन और जटिल होता है और जिसे लगातार झुककर करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

केवल असल वेतन में गिरावट मज़दूरों में असंतुष्टि का कारण नहीं है। काम की तीव्रता भी लगातार बढ़ रही है। उत्पादन के टारगेट बेहद दुष्कर हो गए हैं। इसका पता इस बात से चलता है कि जब 2014 में ओरिएंट क्राफ्ट फ़ैक्टरी में एक मज़दूर अपनी ही सीट पर बेहोश हो गया, तब बाक़ी मज़दूरों को तुरंत इस बात का पता तक नहीं चल सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काम में व्यस्त मज़दूरों के पास अपना सिर ऊपर उठाने तक का समय नहीं होता। एक टीम की संयुक्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘करीब 3-4 साल पहले, ओरिएंट क्राफ्ट ने हर एक टेलर के निरीक्षण के लिए स्टॉपवाच का प्रयोग शुरू किया था। इससे हर मज़दूर द्वारा एक पीस सिलने में लगे समय का हिसाब लग जाता था। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए 1-2 साल पहले चुम्बकीय कार्ड रीडर को प्रयोग में लाया गया। अब कपड़े के हर बण्डल के साथ एक कार्ड रीडर आता है। हर टेलर को बण्डल पर काम शुरू करने से पहले और अंत में कार्ड रीडिंग मशीन पर कार्ड पंच करना पड़ता है। इससे यह पता चल जाता है कि मज़दूर ने हर काम कितने सेकंड में किया और प्रति दिन कितने पीस पूरे किये। इन मशीनों के लगने के बाद से काम की तीव्रता और बढ़ गई है। एक बण्डल में आमतौर पर 10 से 15 कपड़े होते हैं और एक मज़दूर से उम्मीद की जाती है कि वह हर घंटे में 5 से 10 बण्डल पूरे कर दे।’’

काम की गति बढ़ाने के लिए एक अन्य तरीका भी अपनाया जाता है। इसमें एक पीस रेट मज़दूर और टाइम रेट मज़दूर को एक ही असेम्बली लाइन में बिठा दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि पीस रेट मज़दूर खुद ही दूसरे मज़दूरों पर जल्दी काम करने का दबाव डाले ताकि उसकी खुद की दैनिक आमदनी भी बढ़े। जाँच टीम को एक स्थानीय कार्यकर्ता ने बताया कि काम की गति आज तीन गुना बढ़ गई है।

मौजूदा तनख्वाह से बाज़ार में खरीदारी कर पाने की घटती क्षमता और काम की बढ़ती तीव्रता दोनों मिलकर मज़दूरों में हताशा और असंतुष्टि पैदा कर रही हैं। आज मज़दूरों की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी हादसा होने पर वे गुस्से में सड़कों पर उतर आते हैं। हादसे भी आए दिन होने लगे हैं, जैसा कि पहले दी गई सूची से पता चलता है (देखें तालिका 1)। कठिन काम के अलावा एक अन्य चीज़ जो हादसों को बढ़ावा दे रही है वह यह है की सुरक्षा प्रावधानों के होने के बावजूद उनका प्रयोग मुश्किल से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, नीडल गार्ड जैसे उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद इनका प्रयोग करने से रोका जाता है, क्योंकि ये काम की गति को धीमा करते हैं और उत्पादन के टारगेट पूरे करने में बाधा डालते हैं। मज़दूर भी इन उपकरणों का प्रयोग करने से बचते हैं क्योंकि इनसे उनका काम धीमा हो जाता है। सुरक्षा प्रावधानों का प्रयोग केवल उस समय होता है जब अंतर्राष्ट्रीय खरीददार कम्पनियों से कोई निरीक्षण करने आता है।

दिन भर की मेहनत के बाद

अगर एक तरफ मज़दूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके रहने की परिस्थितियाँ भी काफी खराब हैं। फ़ैक्ट्रियों में दिन भर कमरतोड़ मेहनत करने के बाद, वे अपने दमघोंटू अधेरे कमरों पर लौटते हैं, जहाँ वे अपने परिवारजनों या साथी मज़दूरों के साथ रहते हैं। इन सीलन भरी इमारतों तक का रास्ता तंग गलियों से होकर गुज़रता है। इन गलियों के चारों तरफ गन्दी नालियाँ और कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं।

अगर एक तरफ मज़दूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके रहने की परिस्थितियाँ भी काफी खराब हैं। फ़ैक्ट्रियों में दिन भर कमरतोड़ मेहनत करने के बाद, वे अपने दमघोंटू अधेरे कमरों पर लौटते हैं, जहाँ वे अपने परिवारजनों या साथी मज़दूरों के साथ रहते हैं। इन सीलन भरी इमारतों तक का रास्ता तंग गलियों से होकर गुज़रता है। इन गलियों के चारों तरफ गन्दी नालियाँ और कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं।

कापसहेड़ा में मज़दूरों के रहने के लिए दो तरह की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। एक में एक खुले परिसर में किनारों पर 10 बाइ 8 फुट माप के लगभग 18 कमरे हैं। इस इलाके में ये सबसे सस्ते कमरे हैं, जिनका मासिक किराया लगभग 1,650 रुपये है। इसके अलावा हर महीने बिजली के लिए करीब 300-400 रुपये का खर्च पड़ता है। हर कमरे के बाहर एक बिजली का मीटर लगा है। इन सभी कमरों पर एस्बेस्टस की चादर वाली छत लगी है, जिससे गर्मियों में बेहद घुटन पैदा होती है। आम तौर पर पाँच से सात लोगों का एक परिवार एक कमरे में रहता है। इसी कमरे में एक स्टोव, गैस सिलिंडर, बर्तन, राशन, पानी से भरी बाल्टियाँ, कपड़े, एक छोटा पलंग या गद्दा, बच्चों के स्कूल के बस्ते, किताबें और एक सिलाई मशीन (जो वे नौकरी के अलावा, कपड़े सिलकर पैसा कमाने के लिए रखते हैं) भी रखी होती हैं। हर परिसर में तीन गुसलखाने और दो शौचालय हैं, जिन्हें सभी किराएदार बारी-बारी से इस्तेमाल करते हैं। गुसलखाने हर तीन से चार महीने में परिसर के मालिक द्वारा साफ करवाए जाते हैं। अगर मज़दूर परिसर के मालिक से गुसलखाना साफ करवाने की बात कहे, तो मालिक दूसरा कमरा ढूँढने को कह देता है।

दूसरे प्रकार के रिहाइशी मकान तीन से चार मंज़िला इमारतों में हैं। इन इमारतों के बीच में खुली जगह है और किनारों पर कमरे हैं। हर मंज़िल पर 16 कमरे और इनमें रहने वालों के लिए दो-तीन गुसलखाने हैं। इन कमरों का किराया 3,000 से 4000 रुपये है। बिजली का बिल अलग से। हर मंज़िल पर पानी पीने के लिए कतार में कुछ नल लगे हैं। इन कमरों का किराया इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इनकी छतों पर लेंटर पड़े हैं।

मालिक या तो खुद किराया लेने आते हैं या उनके रखवाली करने वाले, जो कि आमतौर पर स्थानीय गुंडे होते हैं। मज़दूरों को अक्सर मालिक या रखवाले अपनी किराने की दुकानों से महंगा सामान खरीदने के लिए भी मजबूर करते हैं। इससे बच भी जाएँ तो भी मज़दूर को बाज़ार में ऊँची कीमतों पर सामान खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास वोटर या राशन कार्ड नहीं हैं। कई बार मालिक इस पर भी पाबंदी लगा देते हैं कि एक कमरे में कितने बच्चे रहेंगे। इसके कारण कई बार मज़दूरों को अपने बच्चों को गाँव में छोड़कर आना पड़ता है, जहाँ वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं।

कमरों से निकाले जाने का खतरा हमेशा उनके सिरों पर मंडराता रहता है। मालिक छोटी से छोटी बात पर भी मज़दूरों को कमरा छोड़ने को कह सकते हैं। जैसे शौचालयों की सफाई की मांग करना या फैक्ट्री में किसी मुसीबत में पड़ जाना, आदि। जब हमारी टीम समी चंद से मिलने उनके भाई के कमरे पर गई थी तो मालकिन ने बहुत हो-हल्ला मचाया था। उसने यह तक कहा कि समी चंद और उनका परिवार पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं।

जिस तरह के घरों में मज़दूर रहते हैं उनका गुड़गाँव के आलीशान फार्म हाउसों से दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे उनकी जिंदगियाँ उन लोगों की जिंदगियों से कतई मेल नहीं खातीं जिनके लिए वे इतनी कमरतोड़ मेहनत करते हैं। विडम्बना यह है की गुड़गाँव के फार्महाउस और पेंटहाउस आदि से बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी, इन मज़दूरों के घरों की दुर्दशा को आसानी से नज़रंदाज़ कर दिया जाता है।

मेड इन इण्डिया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एन.सी.आर. कहलाने वाला इलाका, देश भर में हो रहे कपड़ा उत्पादन केन्द्रों में से एक है। भारत उन कईं देशों में से एक है, जो तैयार कपड़े बनाकर अन्य देशों को सप्लाई करते हैं। यह एक तरह की वैश्विक असेम्बली लाइन है। इस पायदान पर सबसे ऊपर अमरीका और यूरोप में स्थित बड़े मल्टी-नेशनल ब्रांड वाली कम्पनियाँ हैं और सबसे नीचे भारत जैसे देशों में स्थापित कपड़ा उद्योग फैक्ट्रियाँ हैं। (देखें फ्लोचार्ट)। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जैसे बेनेटन, गैप, ज़ारा, ए एंड एफ, वालमार्ट, आदि विकासशील देशों में बन रहे कपड़ों की खरीददारी करते हैं। कभी-कभी ये ब्रांड ‘बाइंग हाउस’ कहलाने वाली कम्पनियों की मदद से इन देशों में खरीददारी करते हैं। सस्ते मज़दूर मुहैय्या कराने वाले देश – जैसे भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, आदि का एक दूसरे के साथ कड़ा मुकाबला होता रहता है। हर देश कोशिश करता है कि वह कम से कम खर्च पर कपड़े बना सके ताकि वे सबसे ज़्यादा ऑर्डर हथिया सकें। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते मज़दूरों की मज़दूरी इतनी कम हो जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चीन के मज़दूरों को प्रति घंटा केवल 1.66 अमरीकी डॉलर, पाकिस्तान में 56 सेंट, भारत में 51 सेंट, इंडोनेशिया में 44 सेंट, वियतनाम में 36 सेंट, और बांग्लादेश में केवल 31 सेंट ही मिल पाता है (एक अमरीकी डॉलर में 100 सेंट होते हैं, जून 2015 में 1 डॉलर, भारत के करीब 64 रुपए के बराबर था) स्रोत जर्मी सीब्रुक, द सोंग ऑफ़ द शर्ट, 2014)। उद्योग विहार में एक मज़दूर संगठन के अनुसार, बाज़ार में 1500 रुपये में बिकने वाली एक कमीज़ की मज़दूरी लागत केवल 10 रुपये है। और भारत में कच्चा माल समेत पूरी कमीज़ बनाने का खर्च 100 या 150 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ता है (अर्चना अग्रवाल, पीस बाय पीस, हिमाल साउथ एशियन, मार्च 2015)।

यह असेम्बली लाइन, ब्रांड वाली कम्पनियों को अपना कपड़ा बनाने का खर्च कम करने में मदद करती है, क्योंकि ब्रांड कम्पनियाँ उन्हीं कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों से कपड़े खरीदती हैं जो सबसे कम खर्च पर तैयार कपड़े सप्लाई करती हैं। इसके कारण विश्व के बड़े पूंजीवादियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। साथ ही क्योंकि ये बड़े ब्रांड वाली कम्पनियाँ मज़दूरों को खुद नौकरी पर नहीं रखतीं इसलिए कानूनन इनकी मज़दूरों के प्रति कोई जवाबदेही या ज़िम्मेदारी भी नहीं बनती। वे केवल समय-समय पर खानापूर्ति के लिए दौरा करके ये सुनिश्चित कर जाती हैं कि फैक्ट्री मालिक निर्धारित कार्य प्रणालियों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इनमें से कई प्रणालियाँ तो केवल उस समय दिखावे के लिए चलाई जाती हैं, जब ऐसा कोई दौरा होने वाला होता है। इस प्रकार से उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा मुनाफा बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों को ही होता है और इसका सबसे ज़्यादा भार गरीब देशों के मज़दूरों पर पड़ता है। विकासशील देशों में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी मुनाफे में ही रहती हैं, हालांकि उनका मुनाफा बड़ी ब्रांड वाली कम्पनियों जितना नहीं होता। इन फैक्ट्रियों को होने वाले मुनाफे का अनुमान टीम को बताए गए इस तथ्य से लगाया जा सकता है – मोडेलेमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 15 साल पहले तक मायापुरी में एक छोटी सी कम्पनी थी (ये छोटी कम्पनियाँ बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों से सीधा लेन-देन नहीं करती और इन्हें फैब्रिकेटर यूनिट कहा जाता है), जो बड़ी कम्पनियों से आर्डर लिया करती थी। 15 सालों के बाद आज इस कम्पनी की 16 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें लगभग पाँच से आठ हजार मज़दूर काम करते हैं। अब ये सीधा बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों से लेन-देन करती है।

यह असेम्बली लाइन, ब्रांड वाली कम्पनियों को अपना कपड़ा बनाने का खर्च कम करने में मदद करती है, क्योंकि ब्रांड कम्पनियाँ उन्हीं कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों से कपड़े खरीदती हैं जो सबसे कम खर्च पर तैयार कपड़े सप्लाई करती हैं। इसके कारण विश्व के बड़े पूंजीवादियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। साथ ही क्योंकि ये बड़े ब्रांड वाली कम्पनियाँ मज़दूरों को खुद नौकरी पर नहीं रखतीं इसलिए कानूनन इनकी मज़दूरों के प्रति कोई जवाबदेही या ज़िम्मेदारी भी नहीं बनती। वे केवल समय-समय पर खानापूर्ति के लिए दौरा करके ये सुनिश्चित कर जाती हैं कि फैक्ट्री मालिक निर्धारित कार्य प्रणालियों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इनमें से कई प्रणालियाँ तो केवल उस समय दिखावे के लिए चलाई जाती हैं, जब ऐसा कोई दौरा होने वाला होता है। इस प्रकार से उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा मुनाफा बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों को ही होता है और इसका सबसे ज़्यादा भार गरीब देशों के मज़दूरों पर पड़ता है। विकासशील देशों में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी मुनाफे में ही रहती हैं, हालांकि उनका मुनाफा बड़ी ब्रांड वाली कम्पनियों जितना नहीं होता। इन फैक्ट्रियों को होने वाले मुनाफे का अनुमान टीम को बताए गए इस तथ्य से लगाया जा सकता है – मोडेलेमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 15 साल पहले तक मायापुरी में एक छोटी सी कम्पनी थी (ये छोटी कम्पनियाँ बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों से सीधा लेन-देन नहीं करती और इन्हें फैब्रिकेटर यूनिट कहा जाता है), जो बड़ी कम्पनियों से आर्डर लिया करती थी। 15 सालों के बाद आज इस कम्पनी की 16 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें लगभग पाँच से आठ हजार मज़दूर काम करते हैं। अब ये सीधा बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों से लेन-देन करती है।

निष्कर्ष

विकासशील देशों में कपड़ा मज़दूरों कें साथ हो रही दुर्घटनाएं मज़दूरों पर बढ़ते बोझ का नतीजा हैं। अप्रैल 2013 में बांग्लादेश में हुआ राना प्लाज़ा हादसा, जिसमें एक इमारत के गिरने से लगभग 1,000 कपड़ा मज़दूरों की मौत हो गई थी, दुनिया के सबसे विनाशकारी औद्योगिक हादसों में से एक है। उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने और रहने के हालात पर नज़र डालने से हमें हमारे खुद के देश में भी वर्तमान और भावी रोज़गार की स्थिति की झलक मिल जाती है। कई मायनों में गारमेंट सेक्टर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसमें कार्यरत मज़दूर वर्ग के शोषित चेहरे को प्रतिबिंबित करता है। फरवरी 2015 की घटना महज़ एक छोटा सा उदाहरण है कि इस क्षेत्र में कार्यरत मज़दूरों के साथ किस तरह का सुलूक किया जाता है।

मज़दूरों के जीवन में नौकरी को लेकर असुरक्षा इस बात से ज़ाहिर हो जाती है कि सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी इन्हें कभी भी निकाल-बाहर किया जा सकता है और तालाबंदी की सूरत में बिना किसी मुआवजे़ के काम छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। लगभग हर मज़दूर को आमदनी के एक से ज़्यादा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अपने गाँव से राशन मंगवाना। घर खर्च पूरा ना पड़ने की मजबूरी के कारण उन्हें कई बार अपने परिवार के लोगों को अपने से दूर गाँव में ही रखना पड़़ता है।

जो वेतन इन मज़दूरों को दिया जाता है, वह लगातार बढ़ती महंगाई के सामने पूरा नहीं पड़ता। इतनी कम तनख्वाह के बावजूद वे खुले बाज़ार से रोज़मर्रा की खरीदारी करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि 20-25 साल दिल्ली में रहने के बाद भी इनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। अगर मकान मालिक अपनी दुकान से खरीदने की शर्त रख दे तो कई बार इन्हें बाज़ार की कीमतों से भी ज़्यादा मोल चुकाना पड़ता है। ऊपर से घर और फैक्ट्री से निकाले जाने का खतरा इनके सिरों पर रात-दिन मंडराता रहता है।

उत्पादन के कठिन टारगेट और सुरक्षा प्रावधानों के न के बराबर होने के कारण इन मज़दूरों के जीवन में अस्थिरता और असुरक्षा लगातार बनी रहती है। इन सब से महत्वपूर्ण यह है कि इनके पास अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करने के कोई साधन नहीं हैं। जिन मज़दूरों को बीमारी के वक़्त में भी खर्च के लिए रिश्तेदारों या ठेकेदारों से कर्ज़ लेना पड़ता है, वे मुश्किल से ही अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च जुटा पाते हैं।

ऐसी स्थिति में जहाँ साथ मिलकर संघर्ष करना मुमकिन नहीं हो पाता, हताशा अक्सर गुस्से का रूप ले लेती है। फरवरी 2015 की घटना इसी गुस्से को प्रतिबिंबित करती है। इस तरह की घटनाएं अक्सर भुला दी जाती हैं। लेकिन इन मज़दूरों की असुरक्षित और अस्थिर परिस्थितियों को याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विकासशील और बढ़ते भारत का सपना इसी सच्चाई में लिप्त है।

मज़दूर बिगुल, अगस्त-सितम्बर 2015