आर्थिक संकट पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की लाइलाज बीमारी है

पूंजीवादी आर्थिक संकट ‘‘अतिउत्पादन’’ का संकट है

विश्वव्यापी आर्थिक संकट के असली कारणों पर पर्दा डालने के लिए पूँजीवादी अर्थशास्त्री और नेता तरह-तरह के कारण बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुछ पूँजीपतियों के ज़्यादा लालची हो जाने के कारण ऐसा हुआ तो कोई कहता है कि बाज़ार को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाओं में गड़बड़ी के कारण संकट पैदा हो गया। ये सभी कारण सही हैं लेकिन मगर हर पूँजीवादी संकट की तरह इस संकट का मूल कारण भी अतिउत्पादन का ही संकट है। बात सुनने में अजीब लगती है कि जब दुनिया में करोड़ों लोगों के पास ज़रूरी चीजों की भी कमी है तो “अतिउत्पादन” का संकट कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन यही तो पूँजीवाद है!

विश्वव्यापी आर्थिक संकट के असली कारणों पर पर्दा डालने के लिए पूँजीवादी अर्थशास्त्री और नेता तरह-तरह के कारण बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुछ पूँजीपतियों के ज़्यादा लालची हो जाने के कारण ऐसा हुआ तो कोई कहता है कि बाज़ार को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाओं में गड़बड़ी के कारण संकट पैदा हो गया। ये सभी कारण सही हैं लेकिन मगर हर पूँजीवादी संकट की तरह इस संकट का मूल कारण भी अतिउत्पादन का ही संकट है। बात सुनने में अजीब लगती है कि जब दुनिया में करोड़ों लोगों के पास ज़रूरी चीजों की भी कमी है तो “अतिउत्पादन” का संकट कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन यही तो पूँजीवाद है!

पूंजीवाद के पहले भी अनेक सामाजिक, आर्थिक और आजीविका सम्बन्धी संकट पैदा हुए थे। भूस्वामी वर्ग द्वारा किसानों के बर्बर शोषण, युद्ध की तबाही, और बाढ़, सूखा, नाशक कीटों या आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचता था, मेहनतकश बेघर हो जाते थे और लाखों लोग भूख या प्लेग जैसी महामारियों से मर जाते थे। उस समय, सामाजिक, आर्थिक या आजीविका सम्बन्धी संकट की ख़ासियत थी, अपर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन। लेकिन पूंजीवादी आर्थिक संकट की विशेषता अपर्याप्त उत्पादन नहीं बल्कि अति-उत्पादन है। भारी मात्र में माल बिक नहीं पाते हैं, फैक्टरियाँ बन्द हो जाती हैं, बैंकों का कारोबार ठप हो जाता है, शेयरों के भाव गिरने लगते हैं, बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, उत्पादक शक्तियों को भारी नुकसान पहुँचता है और पूरी अर्थव्यवस्था लकवाग्रस्त और अस्त-व्यस्त हो जाती है – ये पूंजीवादी आर्थिक संकट के प्रमुख लक्षण हैं।

पूंजीवाद में यह तथाकथित ‘‘अतिउत्पादन’’ वास्तव में अतिउत्पादन नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं होता कि समाज में ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया हैं कि लोग उन सबका उपभोग नहीं कर सकते। आर्थिक संकटों के दौरान इस प्रकार की बातें आम होती हैं: कपड़ा मजदूरों को यह कहकर छंटनी की नोटिस पकड़ा दी जाती है कि सूत और वस्त्रें का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है, इसलिए उत्पादन में कटौती और मजदूरों की छंटनी करना जरूरी हो गया है। लेकिन कपड़ा मजदूर और उनके परिवार मुश्किल से तन ढांप पाते हैं। कपड़ा पैदा करने वाले कपड़ा खरीद नहीं पाते। खान मजदूरों को यह कहकर छंटनी की नोटिस थमाई जाती है कि कोयले का अतिउत्पादन हो गया है और उत्पादन तथा मजदूरों की तादाद दोनों में कटौती जरूरी है। लेकिन, खान मजदूर और उनके परिवारों को ठिठुरते हुए जाड़े की रातें काटनी होती हैं क्योंकि उनके पास कोयला खरीदने को पैसा नहीं होता। इसलिए, पूंजीवादी अतिउत्पादन सापेक्षिक अतिउत्पादन होता है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक उत्पादन का आधिक्य केवल लोगों की क्रयशक्ति के सापेक्ष होता है। आर्थिक संकटों के दौर में मांग के अभाव में, पूंजीपति के गोदामों में माल का स्टाक जमा होता जाता है। विभिन्न माल पड़े-पड़े सड़ जाते हैं या यहां तक कि उन्हें जानबूझकर नष्ट किया जाता है। दूसरी ओर व्यापक मेहनतकश जनसमुदाय रोटी-कपड़ा खरीदने की भी क्षमता नहीं रखता और भुखमरी से जूझता रहता है।

[stextbox id=”black” caption=”पूंजीवादी समाज में आर्थिक संकट हर हाल में आते ही हैं। अतिउत्पादन के आर्थिक संकटों का स्रोत और कारण स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था में ही निहित है। कैसे?”]मुनाफ़े की अन्धी होड़ में पूँजीपति ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है जबकि उसकी तुलना में मेहनतकश जनता की खरीदने की शक्ति घटती जाती है। पूंजीपति अधिक मुनाफे की तलाश में उत्पादन का विस्तार करने का हर सम्भव प्रयास करता है क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, उतना ही अधिक अतिरिक्त मूल्य वह उगाह सकेगा। साथ ही, पूंजीपति के लिए अपनी तकनीकों में सुधार लाना और उत्पादन का पैमाना बढ़ाना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि दूसरे पूंजीपति उसे धकिया कर होड़ से बाहर न कर दें। उत्पादन के विस्तार के साथ-साथ उपभोग का स्तर भी बढ़ना चाहिए ताकि बढ़े हुए माल उत्पादन को बेचा जा सके और सामाजिक उत्पादन जारी रहे। लेकिन उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के तहत पूंजीपति हमेशा मजदूरी को न्यूनतम संभव स्तर तक घटाने की कोशिश करता है। पूंजीवादी उत्पादन का विकास और नई तकनीकों का अपनाया जाना अपरिहार्यतः बड़ी संख्या में किसानों और दस्तकारों को दिवालिया बना देता है जिससे छोटी पूंजी बड़ी पूंजी द्वारा निगल ली जाती है। इस तरह, एक ओर उत्पादन का जबर्दस्त विस्तार होता है, दूसरी ओर मेहनतकश आबादी की क्रयशक्ति सापेक्षिक रूप से घटती जाती है। नई मशीनें मज़दूरों को रोज़गार से बाहर कर देती हैं। पूँजीपतियों का मुनाफ़ा बढ़ जाता है लेकिन रोज़गार में लगे मज़दूरों की संख्या में गिरावट आ जाती है।[/stextbox]

अमेरिका में प्रदर्शन करते बेरोज़गार मजदूरों के बच्चे। तख्तियों पर लिखा है – तुम मेरे पिता को नौकरी क्यों नहीं दे सकते?

पूँजीवाद का बुनियादी अन्तरविरोध हर हाल में आर्थिक संकटों को इसलिए भी पैदा करता है क्योंकि अलग-अलग कारखानों में तो उत्पादन संगठित होता है पर सामाजिक उत्पादन में अराजकता फैली रहती है। उत्पादन के सामाजिक होते जाने के साथ उत्पादन के सेक्टरों के बीच और विभिन्न उद्यमों के बीच के सम्बन्ध और आपसी निर्भरता बढ़ती जाती है। लेकिन पूँजीवादी निजी मालिकाना पूरे समाज को एक-दूसरे से अलग-थलग पूंजीवादी उद्यमों में बाँट देता है। किस क्षेत्र को कितने उत्पादन की ज़रूरत है यह किसी को पता नहीं होता। सभी अन्धाधुन्ध उत्पादन में लगे रहते हैं ताकि होड़ में टिके रह सकें। इसलिए, पूरे समाज का उत्पादन अराजक स्थितियों में जारी रहता है। अलग-अलग पूँजीपतियों के लिए किसी माल की वास्तविक माँग को जानना सम्भव ही नहीं होता। मुनाफा होता है तो पूँजीपति उत्पादन का विस्तार करने के लिए आपस में होड़ करेंगे। साथ ही, पूँजीवादी वाणिज्यिक गतिविधियाँ कृत्रिम माँग भी पैदा कर सकती हैं जो समाज की वास्तविक क्रयशक्ति को छुपाती है। हालांकि उत्पादन वास्तव में जनसाधारण की क्रय शक्ति से ज्यादा होता है, फिर भी जब तक बाजार में दाम चढ़ते रहेंगे, तबतक वाणिज्यिक पूँजीपति औद्योगिक पूँजीपतियों को माल का आर्डर देते रहेंगे और वित्तीय पूँजीपति औद्योगिक तथा वाणिज्यिक पूँजीतियों को ऋण मुहैया कराते रहेंगे ताकि औद्योगिक पूँजीपति उत्पादन का विस्तार कर सकें — और इस तरह बाजार में एक कृत्रिम समृद्धि बनी रहती है। यह कृत्रिम समृद्धि अतिउत्पादन की मौजूदगी और विकास पर पर्दा डालने का काम करती है। अन्ततः जब अतिउत्पादन पर से पर्दा हटता है तो यह ताबड़तोड़ आर्थिक संकटों के रूप में सामने आता है।

पूँजीवाद के साथ ही इस बीमारी का अन्त होगा!

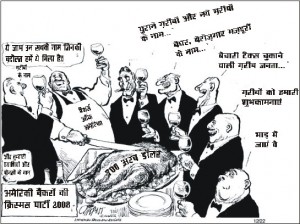

जब तक पूँजीवादी व्यवस्था रहेगी, पूँजीवाद का बुनियादी अन्तरविरोध अपना काम करता रहेगा। पूँजीवादी आर्थिक संकट ऐसी समस्या नहीं है जो एक या दो बार उपस्थित हो जाती है, बल्कि ये अपरिहार्यतः समय-समय पर फूटते रहेंगे। इतिहास में पीछे मुड़ कर देखें तो हम पाते हैं कि बडे़ पैमाने पर पहला आर्थिक संकट 1825 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। उसके बाद 1836, 1848, 1857 और 1867 में फिर आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति हुई। औसतन हर दस वर्ष में एक बार वे पैदा होते रहे। इसके बाद तो और भी गम्भीर संकटों का अनवरत क्रम बना रहा है। संकट के दो चक्रों के बीच का अन्तराल प्रायः कम होता जाता रहा है और यदि कभी ऐसा नहीं होता रहा है तो अगली बार संकट अधिक भीषण रूप में सामने आता रहा है। इस प्रक्रिया में एक नया मुक़ाम था 1930 के दशक की महामन्दी और आर्थिक महाध्वंस। 1970 के दशक से दीर्घकालिक आर्थिक संकट लगातार जारी है। 1973-74 के बाद से ही स्थिति यह है कि रोगी की तबीयत बीच-बीच में कुछ सँभलती है, कुछ राहत एवं उम्मीदों के आसार नज़र आते हैं और फिर रोगी नीमबेहोशी में चला जाता है। और अब सितम्बर-अक्टूबर, 2008 में, लगभग दो वर्षों तक सबप्राइम संकट की मौजूदगी के बाद अमेरिका में वित्तीय ध्वंस के साथ ही विश्व वित्तीय तन्त्र के धराशायी होने और वास्तविक अर्थव्यवस्था में ठहराव का जो सिलसिला एक नयी विश्वव्यापी मन्दी के रूप में सामने आया है, उसने पूरी पूँजीवादी दुनिया में हड़कम्प मचा दिया है।

आर्थिक संकट का चक्र दो संकटों के बीच का समय होता है। इसमें आमतौर पर संकट, मन्दी, उबरने और आर्थिक उत्कर्ष या उभाड़ के चार दौर होते हैं। इनमें संकट का चरण बुनियादी है। यह पिछले संकट की समाप्ति और नये संकट का आरम्भ होता है।

संकट का दौर: प्रायः संकट एकाएक धावा बोल देते हैं। उनके आगमन के पूर्व बाजार में चौतरफा कृत्रिम समृद्धि दिखाई देती है और विभिन्न उद्योगों में ‘‘कारोबार फलता-फूलता’’ रहता है। हालांकि उत्पादन वास्तविक जरूरतों को तो पहले ही पार कर चुका होता है, पर क्रेडिट सिस्टम और सट्टाबाजारी गतिविधियों के चलते आर्डर पूरे करने और गोदाम भरने के लिए कारखाने पूरी गति से चलते रहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की श्रृंखला की किसी एक कड़ी में विस्थापन के साथ अचानक एक आर्थिक संकट आ धमकता है। एक बार किसी एक क्षेत्र में अतिउत्पादन का पता चल जाता है और बिक्री मुश्किल हो जाती है, तो दूसरे क्षेत्र भी जल्दी ही प्रभावित होते हैं और ‘चेन रिएक्शन’ शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, अतिउत्पादन के चलते ऑटोमोबाइल उद्योग में उत्पादन में कटौती या इसका निलम्बन अपरिहार्यतः कोयला, विद्युत ऊर्जा और परिवहन उद्योगों को प्रभावित करेगा। शुरू में कृत्रिम समृद्धि को बढ़ाने में मदद करने वाले वाणिज्यिक सट्टेबाज अब घटे दामों पर अपने माल को जल्दी-जल्दी बेचने लगते है जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। अब गोदाम क्षमता से अधिक भरे होते हैं, बिक्री मुश्किल हो जाती है और दाम तेजी से गिरते हैं। दामों में गिरावट रोकने के लिए पूंजीपति को भारी मात्र में मालों को नष्ट करने का भी सहारा लेना पड़ता है। धीमी बिक्री और गिरते दामों की मार से बहुत से छोटे और मंझोले उद्योग एक साथ दिवालिया हो जाते हैं और कई बैंक बन्द हो जाते हैं। जो कारखाने चलते रहते हैं, वे अपने उत्पादन की दर कम कर देते हैं। इसी समय सभी उद्योगों के बेरोजगार मजदूरों की तादाद तेजी से बढ़ती है और पूरी आर्थिक स्थिति तेजी के साथ बिगड़ती चली जाती है।

उबरने का दौर: जमा हो गये मालों के भंडारों में कमी के साथ दाम धीरे-धीरे गिरावट से उबरने लगते हैं और मुनाफा क्रमश: बढ़ने लगता है। बहुत-सा माल तो नष्ट कर दिया जाता है या औने-पौने दामों पर बेचकर गोदाम खाली किये जाते हैं। पूंजीपति एक तरफ मजदूर का शोषण बढ़ा देते हैं, और दूसरी तरफ तकनीक सुधारते हैं तथा नये उपकरण खरीदते हैं। इस तरह, प्रथम श्रेणी के उद्योगों जैसे विद्युत ऊर्जा, लोहा-इस्पात और मशीन निर्माण में सबसे पहले उत्पादन का कदम-बा-कदम विस्तार होता है। इस श्रेणी में रोजगार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और रोजगार में वृद्धि से उपभोक्ता सामग्रियों की मांग में भी वृद्धि होती है जो दूसरी श्रेणी में उत्पादन को बढ़ावा देती है। इस तरह उत्पादन क्रमश: उबरता है और बेरोजगारों की संख्या कम होती है। मन्दीग्रस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फिर से उबरने के रास्ते पर चल पड़ती है।

उबरने का दौर: जमा हो गये मालों के भंडारों में कमी के साथ दाम धीरे-धीरे गिरावट से उबरने लगते हैं और मुनाफा क्रमश: बढ़ने लगता है। बहुत-सा माल तो नष्ट कर दिया जाता है या औने-पौने दामों पर बेचकर गोदाम खाली किये जाते हैं। पूंजीपति एक तरफ मजदूर का शोषण बढ़ा देते हैं, और दूसरी तरफ तकनीक सुधारते हैं तथा नये उपकरण खरीदते हैं। इस तरह, प्रथम श्रेणी के उद्योगों जैसे विद्युत ऊर्जा, लोहा-इस्पात और मशीन निर्माण में सबसे पहले उत्पादन का कदम-बा-कदम विस्तार होता है। इस श्रेणी में रोजगार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और रोजगार में वृद्धि से उपभोक्ता सामग्रियों की मांग में भी वृद्धि होती है जो दूसरी श्रेणी में उत्पादन को बढ़ावा देती है। इस तरह उत्पादन क्रमश: उबरता है और बेरोजगारों की संख्या कम होती है। मन्दीग्रस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फिर से उबरने के रास्ते पर चल पड़ती है।

मन्दी का दौर: संकट के दौर के तूफानी धावों के बाद औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में दिवालिया होने का ज्वार थम जाता है। संकट झेलकर बच रहे उद्यम अपनी गतिविधियां पहले से कमतर पैमाने पर चलाते हैं। हालाँकि, दुकानें चमक-दमक से भरी दिखती हैं और उनके सेल्समेन जोर-शोर से चिल्लाते हैं, पर व्यापार निराशाजनक ही रहता है। बड़ी संख्या में मजदूर अब भी बेरोजगार रहते हैं। और उनके पास रोटी.रोजी का कोई जरिया नहीं होता। पूँजीवादी उद्योग, वाणिज्य और बैंकिंग व्यवसाय निराशा की स्थिति में रहते हैं। लेकिन, इस दौर में, सामाजिक उपभोग जारी रहता है। भारी नुकसान उठाने के बाद मालों के भंडार धीरे-धीरे, बहुत कम दामों पर बिकते हैं। निराशा की सतह के नीचे उत्पादन के संकट से उबरने को प्रोत्साहित करने वाले कारक धीरे-धीरे इकट्ठा होते रहते हैं।

उभाड़ का दौर: बाजार में मालों की तेजी से बिक्री होती है, मुनाफा बढ़ जाता है, उत्पादन और विनिमय की गतिविधियाँ तेज होती हैं और क्रेडिट तथा सट्टाबाजारी गतिविधियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं। बाजार में चौतरफा ‘‘समृद्धि’’ होती है। सभी पूंजीपति उत्पादन का विस्तार करने के लिए भरपूर जोर लगाते हैं। इस तरह व्यापक ‘‘समृद्धि’’ की सतह के नीचे एक और संकट के नये कारक लगातार एकत्र होते रहते हैं। फ्रेडरिक एंगेल्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इस जीवन्त परिघटना का इस तरह वर्णन किया है: ‘‘रफ्तार तेज हो जाती है; धीमे कदम तेज कदमों में बदल जाते हैं। औद्योगिक तेज कदम दौड़ते कदमों में बदल जाते हैं। दौड़ते कदम उद्योग, वाणिज्य, क्रेडिट और सट्टाबाजारी गतिविधियों की लंगड़ी दौड़ में फर्राटा बन जाते हैं। अन्त में, कई अन्तिम, बदहवास छलाँगों के बाद यह ध्वंस के रसातल में गिर पड़ते हैं।’’

संकट-मंदी-उबरना-उभाड़-संकट: पूँजीवादी उत्पादन इसी दुष्चक्र में घूमता रहता है। पूँजीवादी उत्पादन निरन्तर प्रगति नहीं कर सकता, बल्कि यह केवल एक टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होकर चल सकता है जिसमें बार-बार यह मुँह के बल गिरता रहता है और बहुत से इंसानों, परिवारों और प्राकृतिक संसाधनों की बलि चढ़ाने के बाद फिर खड़ा होता है। लेकिन हर आने वाला संकट पहले से ज़्यादा बड़ा और गंभीर होता है। और हर संकट पूँजीवाद की कब्र खोदने वाले वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग को इसके ख़िलाफ़ और कसकर खड़ा होने के लिए तैयार कर जाता है।

बिगुल, मार्च 2009