कैसा है यह लोकतन्त्र और यह संविधान किनकी सेवा करता है (चौदहवीं किश्त)

मूलभूत अधिकार – लम्बे-चौड़े वायदों के पीछे की सच्चाई

आनन्द सिंह

इस लेखमाला के अन्तर्गत प्रकाशित सभी किस्तें पढने के लिए क्लिक करें

इस श्रृंखला के पिछले लेख में हमने देखा कि किस प्रकार संविधान में मौजूद संवैधानिक अधिकार एक समतामूलक समाज बनाने के लिहाज़ से और समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए मानवीय गरिमापूर्ण जीवन की दृष्टि से नाकाफ़ी हैं और जो अतिसीमित अधिकार संविधान द्वारा दिये भी गये हैं उनको भी छीनने के प्रावधान संविधान के भीतर ही मौजूद हैं। इस लेख में हम संविधान में उल्लिखित दो मूलभूत अधिकारों यानि समता का अधिकार और आज़ादी का अधिकार की विस्तृत चर्चा करेंगे।

समता का अधिकार(अनु. 14 से अनु. 18 तक)

अनु. 14 से लेकर अनु. 18 तक के प्रावधान समता के मूलभूत अधिकार से सम्बन्धित हैं। संविधान में क़ानून के राज्य और क़ानून के समक्ष समता की लोकलुभावन बातें इस नंगी सच्चाई के सामने बेमानी साबित हो जाती हैं कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो न सिर्फ़ ऐतिहासिक रूप से असमान रहा है बल्कि आज़ादी के बाद के पूँजीवादी विकास के दौर में सामाजिक और आर्थिक विषमता घटने की बजाय बढ़ी ही हैं। एक आँकड़े के मुताबिक देश की ऊपरी दस फ़ीसदी आबादी के पास देश की कुल परिसम्पत्ति का 85 फ़ीसदी है, जबकि नीचे की 60 फ़ीसदी आबादी के पास महज़ 2 फ़ीसदी है। एक ओर देश में अरबपतियों और करोड़पतियों की संख्या में इजाफ़ा हो रहा है वहीं दूसरी ओर ग़रीबी और भुखमरी भी बढ़ रही है।

ऐसे में अनु. 14 में उल्लेखित क़ानून के समक्ष समता और क़ानून के समान संरक्षण की बात एक भद्दे मज़ाक जैसी लगती है। असलियत यह है कि इस देश में सम्पत्तिवानों के लिए तो क़ानून बेहद लचीला है जिसकी वजह से वे हत्या, बलात्कार, फ़िरौती, लूटपाट जैसे संगीन अपराधों में लिप्त होने के बाद भी न सिर्फ़ खुले आम समाज में अपना डंका बजाते हैं बल्कि विधायक, संसद सदस्य और मंत्री तक बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सम्पत्तिविहीनों के लिए क़ानून फ़ौलाद सरीखा है और इसकी चपेट में ग़लती से भी या मामूली अपराध करने की वजह से आने के बाद वे सालों-साल जेलों में सड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें न तो क़ानूनीप्रक्रिया के बारे में जागरूकता होती है और न ही इस बेहद ख़र्चीली प्रक्रिया को वहन करने की कुव्वत। यानि अमीरों के लिए क़ानून का एक रूप और ग़रीबों के लिए दूसरा रूप!

अनु. 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने पर निषेध की बात कही गई है। अनु. 16 में इन्हीं आधारों पर सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव को निषेध करने का प्रावधान है। परन्तु इस देश की हक़ीकत इन प्रावधानों से कितनी जुदा है इस बात का अन्दाज़ा आये दिन दलितों, महिलाओं, प्रवासी मज़दूरों, कश्मीर और उत्तर-पूर्व जैसे परिधि की राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ हिंसक और अपमानजनक वारदातों से लगाया जा सकता है। वोट बैंक और सस्ती लोकरंजकता पर आधारित बुर्जुआ राजनीति व्यवहार में हर पल अपने ही द्वारा बनाये गये संविधान के प्रावधानों की धज्जियाँ उड़ाती दिखती है।

अनु. 15 में ही एक और प्रावधान यह है कि राज्य शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रयोजन कर सकता है। यहाँ ग़ौर करने वाली बात यह है कि इस प्रावधान में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का कोई ज़िक्र नहीं है। संविधान निर्माता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि वे जिस पूँजीवादी समाज की नींव रख रहे थे उसमें हमेशा ही बहुसंख्यक आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ी ही रहेगी। ऐसे में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रयोजन संविधान में डालना उदीयमान बुर्जुआ वर्ग को हरग़िज मंजूर नहीं होता। इसलिए उन्होंने इस मसले पर मौन रहना ही उचित समझा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए संरक्षण देना इसलिए ज़रूरी था कि यदि इन जातियों के अगुआ तत्वों को कुछ रियायतों का लालच देकर सदियों से चली आ रही जाति-व्यवस्था के अमानवीय भेदभाव के खि़लाफ़ सुलग रही विद्रोह की लपट पर ठंडे पानी के छींटे न फ़ेंके जाते तो पूँजीवादी व्यवस्था के ऊपर अस्तित्व का संकट आ जाता। यदि विद्रोह की ये लपटें मज़दूर संघर्षों की मशाल से जा मिलतीं तो पूँजीवादी आधार पर समाज को चलाना बेहद मुश्किल हो जाता। आज भी आरक्षण की जातिगत राजनीति का मक़सद निचली जातियों के मन में बेहतरी की एक झूठी उम्मीद जगाना है क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था सबके लिए रोज़गार दे ही नहीं सकती। आरक्षण की मौजूदा बुर्जुआ राजनीति के रहनुमा जाति प्रथा और मनुवादी ब्राहमणवाद के खि़लाफ़ चाहे जितनी गर्मा गर्म बातें कहें, उनकी राजनीति जाति प्रथा की जड़ों को काटने की बजाय उसको और मजबूत बनाती है। इस प्रकार बुर्जुआ राजनीति ने खुद ही संविधान में मौजूद अस्पृश्यता उन्मूलन (अनु. 17) और जातिगत भेदभाव रोकने के प्रावधानों को बेमानी साबित कर दिया है। इस सच्चाई की एक मिसाल यह है कि संविधान लागू होने के छह दशकों बाद भी इस देश में अन्तरजातीय विवाह नियम की बजाय अपवाद है। समय बीतने के साथ भले ही जातिगत उत्पीड़न के कुछ पुराने भोंडे रूप सामने न आते हों परन्तु जातिगत उत्पीड़न के नये नये रूप सामने आ रहे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं।

संविधान के अनु. 18 में उपाधियों के अन्त का प्रावधान है और इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह सेना या विद्या सम्बन्धी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। इस सांकेतिक ज़िम्मेदारी को निभाने में भी भारत की पूँजीवादी राजनीति सफ़ल नहीं हो पायी है। हर साल सरकार अपने चहेते बुद्धिजीवियों, कलाकारों, उद्योगपतियों और मीडियाकर्मियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे खि़ताबों से नवाजती है और इनको पाने की होड़ औपनिवेशिक काल के राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधियों के लिए होड़ की याद दिलाती है।

स्वतन्त्रता सम्बन्धित अधिकार (अनु. 19 से अनु. 22 तक)

संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतन्त्रता सम्बन्धित अधिकारों के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के उत्साही समर्थक और बुर्जुआ बुद्धिजीवी इन प्रावधानों का बखान करते नहीं अघाते। सतही तौर पर देखने से ये प्रावधान जनता को स्वतन्त्रता सम्बन्धित तमाम अधिकार देते हुए प्रतीत भी होते हैं। परन्तु जैसे ही हम इन प्रावधानों की तफ़्सीलों में जाते हैं, हम पाते हैं कि दरअसल ये जनता को प्रदत्त अधिकार कम और राज्य द्वारा जनता के अधिकारों का हनन करने के अस्त्र ज़्यादा हैं।

मिसाल के तौर पर अनु. 19 को ही लें जो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी (19(1)(क)), शान्तिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी(19(1) (ख)), संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी (19(1)(ग)), भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी बेरोकटोक आवाजाही की आज़ादी (19(1)(घ)), भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की आज़ादी (19(1)(घ)), कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की आज़ादी (19(1)(छ))का वायदा करता है। परन्तु जैसे ही हम अनु. 19 में ही मौजूद अन्य खण्डों पर निगाह दौड़ाते हैं, इन वायदों की क़लई खुल जाती है। इन खण्डों में ‘वाजिब पाबन्दियों (Reasonable restrictions)’ के प्रावधान हैं जो राज्य को यह अधिकार देते हैं कि वह भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में क़ानून बनाकर इन अधिकारों पर वाजिब पाबन्दियाँ लगा सकता है। ‘वाजिब पाबन्दियों’ के इन्हीं प्रावधानों का जमकर लाभ उठाते हुए पिछले छह दशकों में भारतीय राज्य ने नागरिकों के बेहद बुनियादी जनवादी अधिकारों का धड़ल्ले से हनन किया है।

इस देश के लोगों को बोलने की आज़ादी तब तक है जब तक वो राज्य की सुरक्षा और देश की प्रभुता और अखण्डता के दायरे के भीतर बात करते हैं। ज्यों ही कोई मौजूदा व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करके वास्तविक जनवाद और समता पर आधारित एक वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण के बारे में बोलता है, या फ़िर कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में बोलता है, राज्य सत्ता के कान खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति के बोलने की आज़ादी पर वाजिब पाबन्दियों के लिए संविधान का सहारा लेकर उसकी ज़बान ख़ामोश करने की क़वायद शुरू हो जाती है।

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहकर इसकी शान में क़सीदे पढ़ने वाले लोग अक़्सर भारत में प्रेस और मीडिया की आज़ादी का हवाला देते हैं और इसको संविधान के अनु. 19 (1)(क) में मौजूद अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ते हैं। परन्तु भारतीय प्रेस और मीडिया के स्वरूप से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दरअसल यह आज़ादी प्रेस और मीडिया के व्यवसाय की आज़ादी है। देश के लगभग सभी बड़े अख़बार और टेलीविज़न चैनलों का मालिकाना हक़ कॉरपोरेट घरानों के पास है। यही नहीं औद्योगिक घराने विज्ञापनों के ज़रिये अख़बारों और टी वी चैनलों पर नियन्त्रण स्थापित करते हैं। पिछले कुछ सालों में पेड-न्यूज़ जैसी परिघटनाओं के सामने आने से और राडिया टेप काण्ड के बाद भी जब कोई भारत में मुक्त प्रेस और आज़ाद मीडिया की बात करता है तो हँसी आती है।

आइये अब देश में कहीं भी शान्तिपूर्ण और हथियारों के बिना सभा करने की आज़ादी के अधिकार की असलियत समझें। देश की राजधानी दिल्ली में आलम यह है कि जन्तर-मन्तर के अतिरिक्त सभी स्थानों पर धारा 144 हमेशा लगी रहती है जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्र नहीं हो सकते। यानि जन्तर-मन्तर के अलावा और कहीं भी कोई सभा नहीं हो सकती है और जन्तर मन्तर में भी सभा करने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती है। इस तथ्य की रोशनी में जब हम ऊपर लिखे गये संवैधानिक अधिकार को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को ठगा हुआ सा पाते हैं। कमोबेश ऐसा ही भाव संघ या यूनियन बनाने के संवैधानिक अधिकार और ज़मीनी हक़ीकत के बीच की खाई को देखकर पैदा होता है। अभी हालिया मारुती आन्दोलन पर सरसरी निगाह डालने से यह खाई साफ़ नज़र आती है क्योंकि मारुती के मज़दूरों की मुख्य माँग अपनी स्वतन्त्र यूनियन बनाने की थी जिसको एक साज़िशाना अन्दाज़ में दबा दिया गया। जहाँ तक देश में कहीं भी बेरोकटोक आवाजाही और कहीं भी निवास करने और बसने के अधिकार का सवाल है, अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय अन्धराष्ट्रवादी ताकतों के उभार के दौर में ये वैसे भी सीमित हो जाते हैं और देश में कहीं भी जाने और क़ानूनन बसने के लिए ज़रूरी आर्थिक संसाधन एक छोटी आबादी के पास ही उपलब्ध होती है। ग़रीबों की अधिकांश आबादी महानगरों में अवैध कालोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने पर मज़बूर होती है जिन पर हमेशा प्रशासन के क़हर का ख़तरा मंडराता रहता है। यही बात अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी पर लागू होती है। बड़े उद्योगपतियों और अति शिक्षित प्रोफ़ेशनलों के लिए तो व्यवसाय चुनने की आज़ादी है परन्तु आर्थिक तंगी और अशिक्षा के मद्देनज़र ग़रीबों और कमज़ोर तबके की आबादी के लिए इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनके लिए व्यवसाय चुनने की आज़ादी का मतलब सिर्फ़ यह रह जाता है कि वे कमरतोड़ मेहनत करने वाली मज़दूरी करें, रिक्शा चलायें या ठेला और खोमचा लगाकर कोई चीज़ बेचें। तिस पर भी पुलिस का डण्डा हमेशा उनके सिर पर सवार रहता है जिससे बचने के लिए उन्हें चोर उचक्कों की तरह यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी घूस देना पड़ता है।

ज्ञात हो कि 1978 तक संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के तहत सम्पत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार था। इन प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा किसी की सम्पत्ति अधिग्रहित करने की सूरत में पर्याप्त हरज़ाने का प्रावधान था। इन्हीं प्रावधानों के तहत जमींदारी उन्मूलन के समय पूर्व जमींदारों को मोटी रक़म उस सम्पत्ति के हरजाने के तौर में मिली जो जमींदारों की कई पुश्तों ने किसानों का खून निचोड़ कर अर्जित की थी। जब इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया, निजी एयरलाइंसों और बदहाल औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इनके देशी और विदेशी शेयर होल्डरों को ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हरज़ाना दिया गया। इन्हीं प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार ने पूर्व राजे रजवाड़ों और उनकी अगली पीढ़ियों तक को कर रहित प्रिवी पर्सेज़ दिये, उनके महलों, जागीरों और बेशकीमती हीरे जवाहरात पर उनका मालिकाना हक़ बरकरार रखा गया। यही नहीं उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी ज़रूरी थी। इसके अतिरिक्त उन राजे रजवाड़ों और उनकी सन्तानों को केन्द्र और राज्य सरकारों में मन्त्री और विदेशों में राजदूत नियुक्त किया गया। इनमें से कई आज भी अलग-अलग पार्टियों के कद्दावर नेता माने जाते हैं और कई बड़े उद्योगपति और आलीशान होटलों के मालिक हैं। हालाँकि 1978 में संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार के दर्जे़ से हटा दिया गया, परन्तु अब भी यह संविधान के अनुच्छेद 300 (क) के तहत एक कानूनी अधिकार है। यही नहीं आम तौर पर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने अन्य मूलभूत अधिकारों की व्याख्या सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करने के अन्तर्गत ही की है।

संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण का प्रावधान है। इसमें इस बात का प्रावधान है कि बिना किसी क़ानून के उल्लंघन के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, दण्ड अपराध के अनुसार ही होना चाहिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्डित नहीं किया जाएगा और किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्द साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। परन्तु भारतीय न्यायिक व्यवस्था की थोड़ी भी समझ रखने वाला व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में न्याय की प्रक्रिया लोगों के सामाजिक और आर्थिक रुतबे के अनुसार काम करती है। रईसजादों के अपराधों के निए अव्वलन तो उन्हें कोई दण्ड नहीं मिलता और अगर अपवादस्वरूप किसी मामले में मिलता भी है तो वह उनके अपराधों की अपेक्षा बेहद कम होता है। ग़रीबों के साथ न्यायिक व्यवस्था ठीक इसके उलट व्यवहार करती है। छोटे-छोटे अपराधों के लिए ग़रीब सालों साल जेलों में सड़ते रहते हैं और कई मामलों में तो आर्थिक तंगी की वजह से वे जमानत पर भी नहीं छूट पाते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिस बर्बर प्रताड़ना के तरीके अपनाती है जो अनुच्छेद 20 के प्रावधानों को घटिया मज़ाक जैसा बना देते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 21 जीने और निजी आज़ादी के संरक्षण का दावा करता है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या निजी आज़ादी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस दावे का खोखलापन इस प्रावधान में ही दिखता है। इससे यह बात साफ़ उभर कर आती है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी व्यक्ति के प्राण या निजी आज़ादी से वंचित कर सकती है। यदि राज्य स्वेच्छाचारी तरीके से कोई निरंकुश क़ानून बनाकर लोगों के जीने के अधिकार और निजी आज़ादी के अधिकार से वंचित कर दे तो यह बिल्कुल संविधान सम्मत है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार पिछले छह दशकों में भारतीय राज्य ने तमाम काले कानूनों के ज़रिये लोगों के जीने के अधिकार और निजी आज़ादी के अधिकार का अपवादस्वरूप नहीं बल्कि धड़ल्ले से अपहरण किया है। इसके अतिरिक्त हम यह पहले भी देख चुके हैं कि चूँकि भारतीय संविधान नागरिकों को एक गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए ज़रूरी बुनियादी ज़रूरतों की भी गारण्टी नहीं देता इसलिए अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीने और निज़ी आज़ादी का अधिकार महज़ एक क़ागज़ी अधिकार बनकर रह जाता है।

मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों सम्बन्धित भाग 3 में शिक्षा के अधिकार का कोई ज़िक्र नहीं था। संविधान लागू होने के आधी सदी बाद 2002 में 86 वें संशोधन के ज़रिये अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया जो शिक्षा के मूलभूत अधिकार को मूलभूत अधिकार घोषित करता है। यानि जो अधिकार किसी भी स्वतन्त्र देश में सबसे पहले मिलना चाहिए था उसको देने में भारतीय शासक वर्ग को 50 वर्षों से भी ज़्यादा का वक़्त लग गया। यही नहीं अनुच्छेद 21 क के प्रावधान पढ़ने से यह बात साफ़ हो जाती है कि यह अधिकार आधे अधूरे मन से दिया गया है। इसमें सिर्फ़ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी राज्य को दी गई है। यानि छह वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक बच्चों की शिक्षा की ज़रूरत संविधान लागू होने के आधी सदी बाद भी महसूस नहीं की गई। यही नहीं इस प्रावधान में सबके लिए समान शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बन्धित कोई बात नहीं कही गई है। ग़रीबों के बच्चे अगर किसी तरह ख़स्ताहाल सरकारी स्कूलों में पहुँच भी पाते हैं तो उनकी शिक्षा की गुणवत्ता मध्यवर्ग या उच्च वर्ग के बच्चों के मुकाबले बेहद निचले स्तर की होती है। ऐसे में संविधान के संशोधन के दौरान इस पहलू पर कोई ध्यान न देना भारतीय बुर्जुआ वर्ग के घोर जनविरोधी चरित्र की ही एक बानगी है।

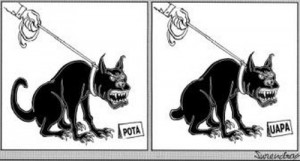

अन्त में आइये हम अनुच्छेद 22 में मौजूद प्रावधानों पर निगाह डालते हैं जिनके तहत कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण का दावा किया गया है। लेकिन हास्यास्पद तथ्य यह है कि इसी अनुच्छेद में राज्य को निरोधक नज़रबन्दी (preventive detention)सम्बन्धित क़ानून बनाने के लिए संवैधानिक मंजूरी भी दी गई है। इसी संवैधानिक मंजूरी का जमकर लाभ उठाते हुउ संसद और राज्य विधायिकाओं ने पिछले छह दशकों के दौरान तमाम काले क़ानूनों की झड़ी लगाई है जिनका इस्तेमाल राज्यसत्ता द्वारा बड़े पैमाने पर नागरिक और जनवादी अधिकारों के हनन करने के अलावा जनान्दोलनों का दमन करने में भी किया गया। अभी मूल संविधान की स्याही भी नहीं सूखी थी जब संसद ने निरोधक नज़रबन्दी क़ानून 1950 (Preventive Detention Act 1950) को पारित किया जो 1969 तक प्रभावी रहा। इसके पश्चात 1971 में ‘मीसा’ लाया गया जो 1975 से 1977 तक प्रभावी कुख़्यात आपातकाल के दौरान राज्य की नग्न तानाशाही का पर्याय बन गया। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) लाया गया जो आज भी अस्तित्व में है। 1985 में ‘टाडा’ (Terrorism and Disruptive Activities Act) लाया गया जिसका आतंकवाद से लड़ने के नाम पर जमकर दुरुपयोग हुआ। वर्ष 2002 में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए खूंखार पोटा (Prevention of Terrorism Act) पारित किया जिसका दुरुपयोग होना ही था और वही हुआ। वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार ने अपनी प्रगतिशील छवि दिखाने के लिए पोटा को निरस्त किया, परन्तु बड़ी ही चालाकी से उसके काले प्रावधान गैरकानूनी गतिविधियाँ निवारक अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act) में डाल दिये। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में भी इस किस्म के काले क़ानूनों की एक लम्बी फ़ेहरिस्त है जैसे कि महाराष्ट्र में ‘मकोका’ और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा अधिनियम!

इस प्रकार हम पाते हैं कि संविधान ने नागरिकों को जो अतिसीमित अधिकार प्रदान भी किये हैं उनके अपहरण के प्रावधान भी संविधान में ही मौजूद हैं। अगले अंक में हम अन्य मूलभूत अधिकारों यानि शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विस्तृत चर्चा करेंगे।